|

|

| �����A�Ԓ� |

| �@�i���A���a�V��A���a��A�P������A������A��@���A�ܖ���A�s�l��A������A��X�J��A�犄�� |

|

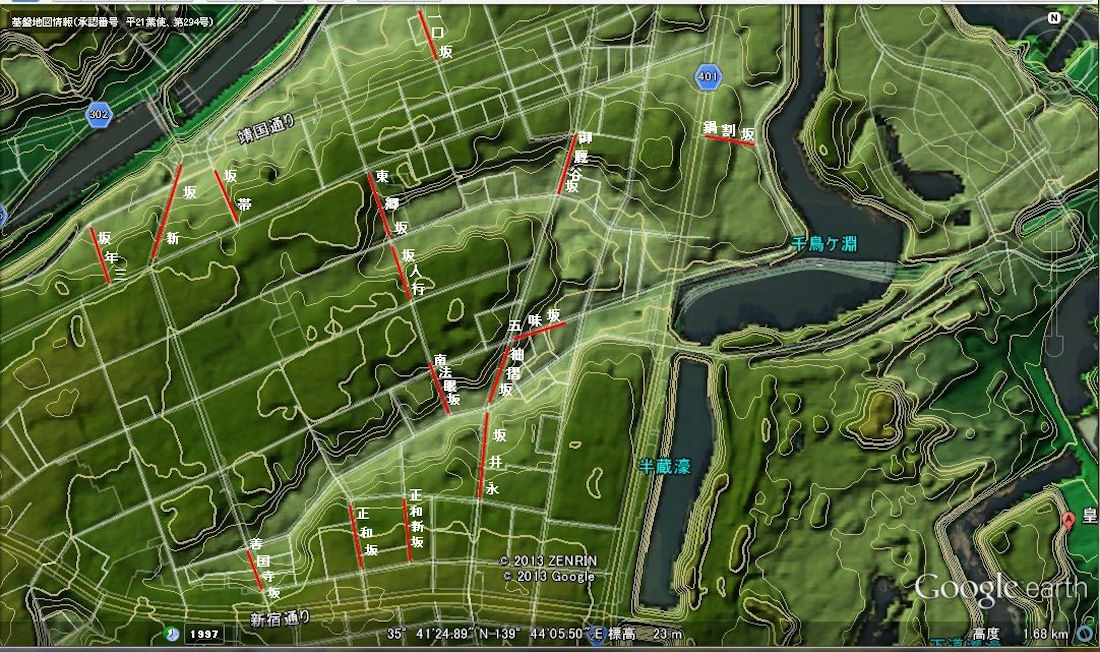

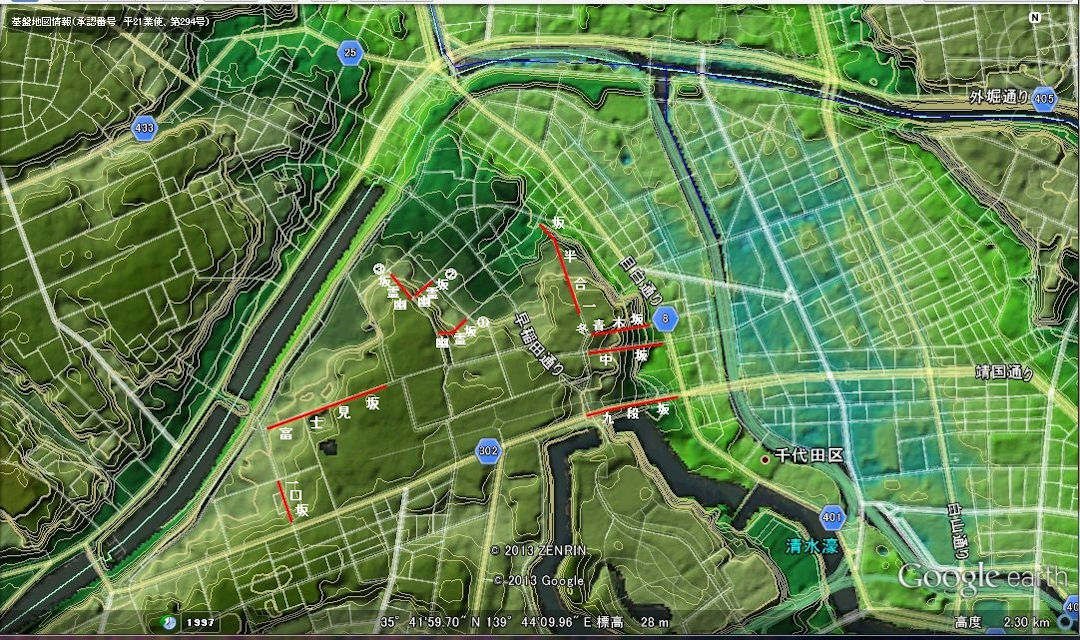

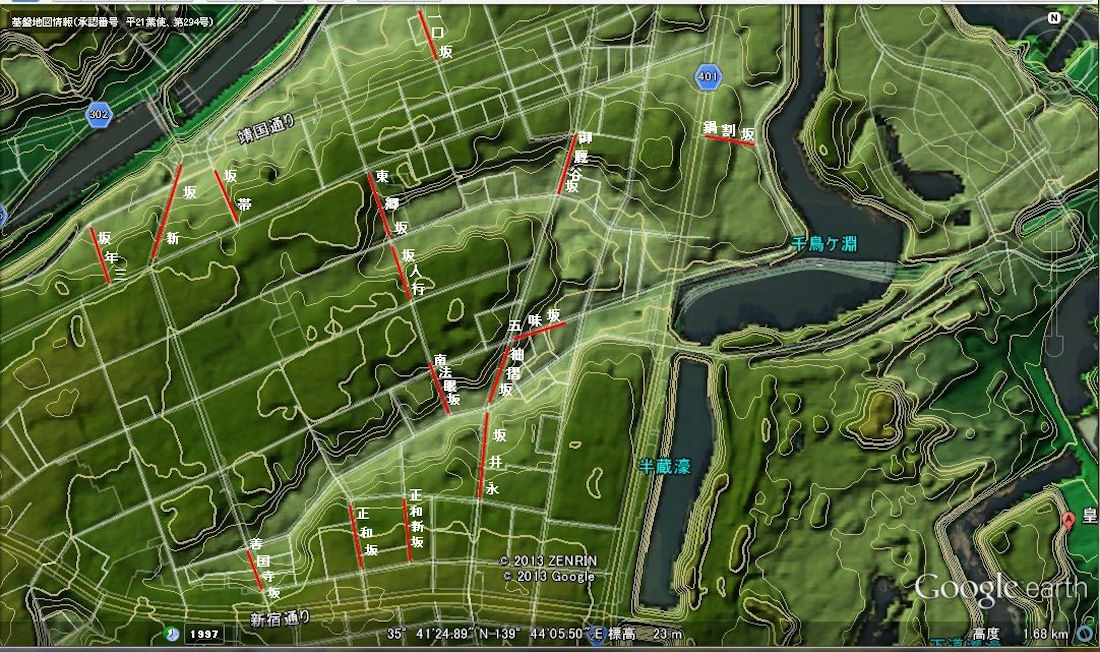

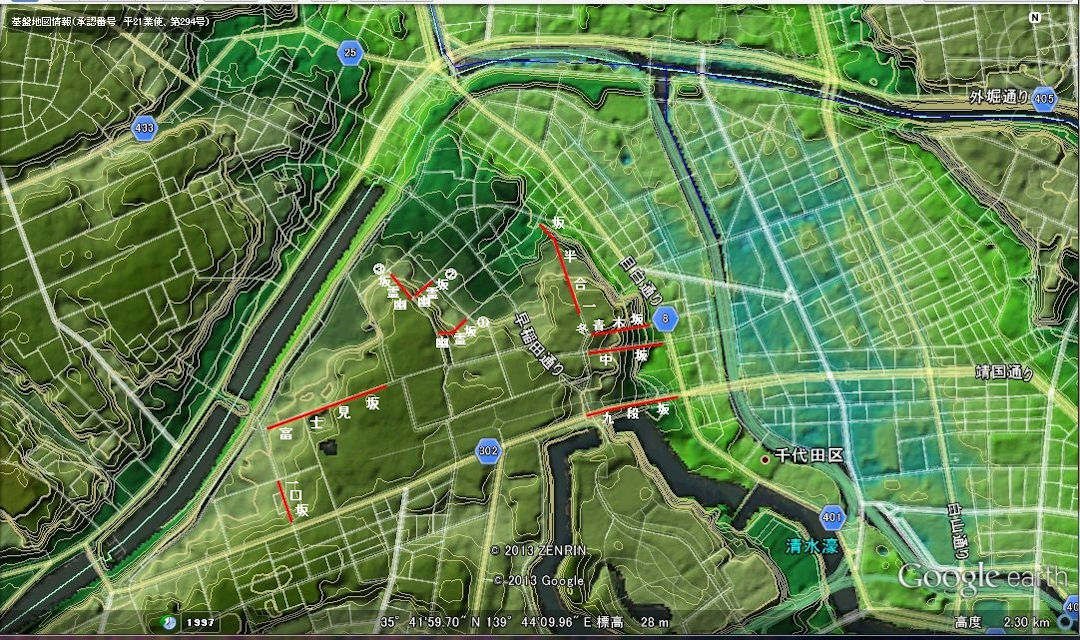

| ���c�搼���̍⓹������Ă݂܂����B�������A�����n��͍L���A��̒n�`�}�ɂ��Ă��܂��Ƃ��܂�ɂ��������Ȃ��Ă��܂��A���肸�炭�Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�Q���ɕ����ĕ\�����Ă݂܂����B��̒n�`�}�͂R���Ƃ��A"�f�����������@�l�����h�D�h�f�����������@�d���������h�Ő��c�搼���̉�������\�����Ă��܂��B�A�e�}���݂܂��Ă�������̒ʂ�A���̒n��͂���Ȃɍ����Ƃ���͂Ȃ����̂́A�n�`�I�ɂ͂��Ȃ����g��ł���Ƃ���ŁA�����̍⓹�����݂��܂��B�܂��A��т͔Ԓ��Ƃ������Ő�������A��Ԓ�����Z�Ԓ��܂ŁA�����̊��{���m�̉��~���������Ƃ���ł��B�n�`�I�ɂ́A�n�`�}�ƉA�e�}������ׂĂ݂Ă��������Ƃ�����̒ʂ�A�P������A���a��A���a�V��A�i���Ɩk�i�n�`�}�̏�����j�Ɍ������ĉ����Ă���A��n����́A������A��@���Ɩk�����ɏオ���Ă��邱�Ƃ��͂�����Ɣ���܂��B���̒�n��������ŔԒ����o���オ���Ă���킯�ł��ˁB�ǂ̍���A�n�`�}����������ł͓��������]�肱��ł��Ȃ��X������قǂł͂Ȃ��Ǝv���A�����Ă݂܂������A�Ă̏������̂��������Ȃ�̃n�[�h���[�N�ƂȂ��Ă��܂��܂����B |

| �i��� |

�@�W���i���j�Q�X���@�i�≺�j�Q�O���@���X�� |

�i���� |

�i��⒆ |

�W���ɂ́A�w���̍���i���Ƃ����܂��B�≺��т͎O���ڒJ�Ƃ������Ă��܂��B���̂̂�����͊��{���~�̖��ɂ��Ƃ���Ă��܂��B�Éi�l�N�i�ꔪ�܈�j�́u���s�Ԓ���G�}�v�Ƃ����؊G�}���݂܂��Ɖi�䊨��Y�E�i�䉜�V���Ƃ������{�������͂���ł��傤�ǂނ��������Ă��邩�̂悤�ɂ݂��܂��B�x�Ƃ���܂��B���A���ł͗����Ɋ��{���~���������Ƃ͑z�������Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B��̉�����́A������ƂȂ��āA�k�ɓo���Ă��܂��B��́A���炩�Ȃ������Ƃ������ƂȂ��Ă��܂��B

|

| |

|

|

|

|

|

| �P������i�ʖ��F��U��j |

�W���i���j�R�O���@�i�≺�j�Q�S���@���U�� |

�P������� |

�P�����≺ |

�W���ɂł́A�w���̍��P������Ƃ����܂��B�u�V�I���������}��v�ɂ́u�P������A���ɔԒ��̊Ԃ��P�����J�ɉ����������B�ނ��������̍��ɒ���R�P�������肵�ɂ����薼�Â��v����R�P�����͕W���̏ꏊ����݂�ƁA�E�ߑO�̕ӂ�ɂ���܂������A�����\�N�i�ꎵ�㔪�j�̉Ύ��ɂ��Ď����ċ����_�y��Ɉړ]���܂����B�≺������͑P�����J�A�܂���~�i�U�j�J�ƌĂ�Ă����Ƃ����܂��B�x�Ƃ���܂��B�n�`�}�E�A�e�ƍ����̎ʐ^�����܂��ƁA��O������₩�ɉ�������́A���̐悩��}�ȓo��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B�h���́@�����̍�h�ł́A���̒�n�͒n���J�ƌĂ�Ă��āA�r������n�ł������B�����ł��B

|

| |

|

|

|

|

|

| ������ |

�W���i���j�Q�T���@�i�≺�j�Q�O���@���T�� |

���U��� |

�����≺ |

�W���ɂ́A�w���̍����Ƃ����܂��B�̂��̍⓹�͍s�������l�̑��Ƒ����ӂꂠ���قǂ��܂��̂ŁA���̖��������Ƃ����܂��B���̂��܂��������̂悤�ɖ��t������͂ق��ɂ�����܂��B�x�Ƃ���܂��B���A�ʐ^�ł�����̒ʂ�A���ł͓����Г���Ԑ��͂���A�Ȃ��炩�Ȃ������Ƃ�����ɂȂ��Ă��܂��B

|

| |

|

|

|

|

|

| �ܖ���i�ʖ��F�H��A����A�n�L�_����A�b���A��������A���Ў���A���Ѝ�j �@�W���i���j�Q�U���@�i�≺�j�P�V���@���X�� |

�ܖ���� |

�ܖ��≺ |

|

| �W���ɂ́A�w���̍�̖��O�́A�ܖ���Ƃ����܂��B�u���݁v�Ƃ������O����A�u�H��v��u����v�̎������Ă���A���̈Ӗ�����u�n�L�_����v�ƌĂ肳��ɁA�߂��ɂ������Ƃ������@�̖�����u��������v�E�u���Ў���v�ƌĂ�A����Ɂu��������v���Ȃ܂��āu�b���v�Ƃ��Ăꂽ�Ƃ����܂��B�u������j�v�ɂ́A�u�R���͏ڂ���ł͂Ȃ����A�����������Ƃ���A�b��͌����̓]���炵���A���݂͚��ł͂Ȃ��ܓ]���������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������e�̐���������܂��B�܂�A��̂�����͌ܔԒ��ŁA���o��Ɓu��ɔԒ��v�Ȃ̂ŁA��̒������ԍ�Ƃ��āu�ܓ��v���O�����A�u�ܖ���v�ɕς�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B���Ȃ݂ɁA���a�\�O�N(���O��)�Ɏ��{���ꂽ��搮���̌��ʁA�u�ܔԒ��v�Ɓu��ɔԒ��v�͌��݂ł́u�ܔԒ��v�Ɋ܂܂�Ă��܂��B�x�Ƃ���܂��B��̎ʐ^�ł�������̒ʂ�A��́A������̓r������E�ɁA���Ȃ�̌��z���Ȃ��ĉ����Ă����ł��B���Ȃ݂ɁA�ʐ^���̑�����������̂ڂ����Ƃ���ɁA�u�ܖ����ԁv�Ƃ�����Ԃ�����܂��B��̖��O���t������ԂȂ�āA������Ƃ����Ă��܂��ˁB�܂��A���̍�ɂ́A��������̕ʖ�������܂��B�n�L�_����Ȃ�āA�Ȃ�ł����̂��낤�ƍl���Ă��܂����O������܂��B�̂��̍≺���A�H�̂ďꂾ��������Ƃ�����������܂��B���́u�H��v�Ƃ������O�̍�́A���̏ꏊ�ɂ����݂��A�����悤�ȏ��������̂ł͂Ɛ�������܂��B���Â�ɂ��Ă��A���������ɂ��ݏo�Ă��āA�������낢�Ƃ͎v���܂����A��͂�u�n�L�_����v�ł́H�ł��ˁB���̕ӂ́A�쑤�ɑ�����A�k�Ɍ�X�J��ƍ₪�A�Ȃ�A�ʉ��Ȓn�`�ł��������Ƃ����������܂��B |

| |

|

|

|

|

|

| ��@���i�ʖ��F�s�l��A�@���A�L���c�o��A���S����j |

�W���i���j�Q�W���@�i�≺�j�Q�R���@���T�� |

��@���� |

��@��≺ |

�Z��X�ɂ����ŁA���́A�������Ƃ��˂�Ȃ���A�s�l��A������Ƒ��� ������{���ł��B�u���́@�����̍��v�ɂ́A���̍s�l��A������͂ӂ��߂ČÂ��͖@���Ƃ����A���̓�ɂ���̂ŁA��@���Ƃ�ꂽ�Ƃ���܂��B��́A�����̒ʂ�A���Ȃ�̌X�̂����ƂȂ��Ă��܂��B�L���c�o��A���S����Ƃ����▼�ɂ��ẮA�u���́@�����̍�v�ɂ��܂��ƁA�������A���ɃL���c�o��V�v�w��������A�≺�ɔ��S��������������Ə����Ă���܂��B

|

| |

|

|

|

|

|

| �s�l��i�ʖ��F�@���j |

�W���i���j�Q�W���@�i�≺�j�Q�S���@���S�� |

�s�l��� |

�s�l�≺ |

�W���ɂ́A�w���̍���s�l��Ƃ����܂��B�u�V���������}�v�ɂ́A�u�s�l��A��Z�Ԓ��ƒ��Z�Ԓ��Ƃ̊Ԃ��̕��ɓo�����̂��v�Ƃ�����Ă��܂��B�܂��A�u��{�����l�v�ɂ��u�s�l��A�Ö^�@�t�Ə̂���s�l���̕ӂ�ɋ�����䂦�ɂ��̖�����A�܂��A�@���Ƃ��Ăш��͓]�����Ė@���Ƃ����v�Ƃ���܂��B���Ƃ��ƈ�A�̍���N���ɂ��A������A�s�l��A��@���ƎO�̖��ɂ킯�Ă���̂ł���A�@���̖��̂����̒n�}�������悤�ł��B�x�Ƃ���܂��B��@���A�s�l��A������́A��{�̓��̂��˂��ɂ���A�R�{�S���͈�]�ł��Ȃ����A���ʒu�ɂ���ẮA�����܂ł��˂��Ă��铹�ł��邱�Ƃ��悭�킩��B�W���͂�����̂́A�����͂��Ă��܂���ł����B

|

| |

|

|

|

|

|

| ������i�ʖ��F�@���j |

�W���i���j�Q�W���@�i�≺�j�Q�S���@���S�� |

������� |

�����≺ |

�W���ɂ́A�w�ނ����͓�����̂Ƃ����@���A���ꂩ���@���ɂÂ��Ă����Ƃ����܂����A�͂����肵�Ă��܂���B�x�Ƃ���܂��B�܂��A�u�V���������}�v�ɂ́A��@���A�s�l��A������̂R���ЂƂ̍�Ƃ��āA�@���Ƃ��Ă���B���̍�̂������Ɂh�������t�@�h���������̂ŁA�ォ��t�������O�ł���ƁA�����v���B���̍�́A�ʊw�H�ƂȂ��Ă���悤�ŁA�����̒ʂ�A��Ɋw���������s�������Ă��铹�ł�����܂��B��ォ��́A�s�l�₪�A���Ȃ�̌X�ŏオ���Ă���̂������܂��B�n�`�}�A�e�ł��킩��悤�ɁA���̓��́A���Ȃ�̂��˂�̂��铹�ł��邱�Ƃ��悭����܂��B

�@��@���A�s�l��A������́A��{�̂قڐ^�������ȓ��ɂ���܂��̂ŁA�ʐ^�ł݂���悤�ɁA���݂��̍�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����̍⓹�߂Ă݂邱�Ƃɂ��A���̕ӈ�т́A���Ȃ�̂��˂�̂���n�`�ł��������Ƃ�����܂��B�n�`���Ėʔ����ł���ˁB

|

| |

|

|

|

|

|

| ��X�J�� |

�W���i���j���@�i�≺�j���@���� |

��X�J��� |

��X�J�≺ |

�W���ɂ́A�w���̍����X�J��Ƃ����܂��B�u�V���������}�v�ɂ́u��Ԓ��Ə�Z�Ԓ��Ƃ̊ԁA���Ȃ킿��ɉƓ@�O����̕��ɌW���B�X�J�Ƃ���X�J�Ƃ����B�ނ������쏫�R�Ƃ̉X�ɂ��肵�Ɉ��荟�̖�����B�v�L����A�u�V�ҍ]�u�j�v�ɂ��u�����g�~�����q��a�₵���Ɍ�n�̑����r�c��Ă���Ȃ�Ƃ����Č�������v�Ƃ���܂��B��X�J�ɂ������Ƃ������Ƃɂ��▼�ƂȂ�܂����B�x�Ƃ���܂��B���̍���i���A������̉����ɂ���A��ォ��́A��������������邱�Ƃ��ł��܂��B

|

| |

|

|

|

|

|

| �犄�� |

�W���i���j�Q�U���@�i�≺�j�Q�Q���@���S�� |

�犄��� |

�犄�≺ |

�W���ɂ́A�w���̍��犄��Ƃ����܂��B�u�V���������}�v�ɂ́u�@�[��茳�V����Ԓ��̒ʂ�֏オ���Ȃ�B�v�Ƃ�����Ă��܂��B�������̂̍�͊e�n�ɂ���܂����A�ǂ���ӂ�����i��n�j���������悤�ȍ�ł��邱�Ƃ��炻�̖����t�����Ă��܂��B���c�改���̍�������k���̂Ƃ���ɂ������̍₪����܂��B�x�Ƃ���܂��B��́A���x�ʂ肩��A�璹�����Ɍ������Ă܂������ɐL�т��Z���⓹�ł��B���L�ɂ́A�璹�����Γ�������܂����A�̂́A�Ԓ�����������Ɍ������ɂ́A���̓���ʂ��Đ璹�����Γ���ʂ��Č��ɒʂ����̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����قǓ��͐�������Ă��Ĕ���ł����A�l�̒ʂ�Ȃ��A�r���ɋ��܂ꂽ�҂����⓹�ł��B

|

| |

|

|

|

|

|

| ���a�V�� |

���፷�i���j�R�P���@�i�≺�j�Q�T���@���U�� |

���a�V��� |

���a�V�≺ |

|

| ���a�� |

���፷�i���j�R�P���@�i�≺�j�Q�T���@���U�� |

���a��� |

���a�≺ |

���̕ӂ��т́u�]�ː؊G�}�@�������Łv�����Ă݂܂��ƁA�P������̂��铹�ɂ́A�▼����̈���Ȃ��A���̐V�h�ʂ�ɖʂ���ӂ�ɁA�h�P�������Ձh�Ə����ꂽ�i���̎���ɂ͂����Ȃ��Ȃ��Ă����B�j�A�L����p�n���`����Ă��܂��B�����Ƃ��̕~�n�̑O�̓��́A�⓹�ł������Ǝv���܂��B��@���A�s�l��A������́A�ЂƂ̖@���ƂȂ��Ă���A�������ɁA�hllll�h�̈Q��������܂��B�����ƍ��ƕς��̂Ȃ��A�������˂��Ă��铹�������̂ł��傤�B��X�J��A������A�i���̈�{���ɂ́A�h��X�J�h�Ƃ���A������Ă��ӂ肪�A�J�̒�ł������Ǝv���܂��B�J�̑O��ɂ́A�h���g�S����������A�����̍⓹�Ǝv���܂����A�⓹���͏�����Ă��܂���B�ܖ���ɂ́A�S�~��Ɩ��O������܂��B���a��́A�����悤�ȏꏊ�ɓ��͂���܂����A�▼���A��̈������܂���B�V���a��́A���̍��ɂ́A�������`����Ă��܂���B

|

| ���a��A���a�V��Ƃ��ɐV������ł��B�W���������炸�A����̒����ۑ�ł��B |

| |

|

|

|

|

|

| �ѓc���A��i |

| �@��i��A�O�N��A�э�A�V��A�����A�x�m����A����A����A�~�؍�i�����̂��j�A�H���@�A�H���A�A�H���B |

|

| ���������A���c�搼���̏㔼��������Ă݂܂����B���̒n�������������������ł͂���Ȃɍ����Ƃ���͂Ȃ��悤�Ɍ����܂����A���������Ă݂܂��Ƃ��Ȃ�̍⓹����ł����B�����Ȃ��炩�ȍ���A�}�ȒZ�������艺�肷��ƂȂ�ƁA���Ȃ�̗̑͂̏��Ղ��o�債�Ȃ���Ȃ�܂���B�^�Ă̏������͔����������悢��������܂���ˁB�����ɂ́A�H���Ƃ������O�̕t�����₪�R���݂��Ă��܂��B���̂R���ׂɂ�������A�����߂��ɂ�������ŁA���������Ȃ�̌X����������ł����B�Ȃ�œ������O�̍₪�R���������Ă���̂��낤�ƁA�u���́@�����̍�v�ׂĂ݂܂��ƁA���̕ӂ�͕��Ɖ��~���肠���āA�҂������ł������悤�ł��B���s���Ă݂Ă��A���̂R�̍�Ƃ��������Ȃ�̋}�X�̏ꏊ�ɂ���܂����B�ł��A�����▼���אڂ��Ă���ꏊ�Ȃ�āA������Ƃ������낢�ł��ˁB�[���ł��B�s���ɂ́A���ɂ��������O�̂��₪�܂��܂����݂��܂����B�����ɂ͓����悤�ȗ��R������̂ł��傤���H�ǁX�������ׂĂ��������Ǝv���܂��B���̈�т́A��i��̂悤�ɒ��������X�̍��A�����~�؍�A����̂悤�ɁA�����������Ȃ����g��ł��邫���X�̍������܂��B |

| |

|

|

|

|

|

| ��i�� |

���፷�i���j�Q�Q���@�i�≺�j�W���@���P�S�� |

��i��� |

��i�≺ |

��i���ɂ����������i�������Ə����Ă������B�j |

| |

|

|

|

|

| |

��i�≺�ɂ������A�������Ղ̔� |

�W���ɂ́A�w���̍����i��ƌ����܂��B�ӂ邭�͔ѓc��Ƃ��Ăт܂����B�u�V��������}��v�ɂ́h��i��́A�x�m�������A�ѓc���ɉ��钷��������B�ނ����A��p���~�̒�����i�ɗ��Ă��́A�������i�����Ƃ�������荟�����i��Ƃ������Ȃ�B���͎߂ɕ����Ȃ��ƂȂ���A���Ƃ͐��Ȃ��ĉ��ɒi���Ȃ����Ƌ�w�ɂ��Ċ��}�s�Ȃ肵�̎Ԕn�͒ʂ����ƂȂ��肵�A�Ƃ�����Ă��܂��B���͊ό��̖����Ƃ��Ă��������A�ꌎ�A������\�Z����҂��Ƃ����āA���̏o��҂��K���������Ƃ����܂��B�x�Ƃ���܂����B�܂��A���̐���������W�ɂ́A��̒���t�߂́A�������ƌĂ�Ă��āA�����k�ւ��`�����G�ɂ�����悤�ɁA���͂����A�E���͕��Ɖ��~�̕�������A�G�͌֒����ď�����Ă���Ƃ���܂����A����ł��}�s�ȍ�ł������悤�ł��B���͂���Ȗʉe�͂܂������Ȃ��A��ʂ̌������A������ƂȂ��Ă��܂��B��i��͗L���ȍ�̈�ł��B�]�ˏ�̖k�̕�����o���Ă��܂��B�A�����ڂɂ͂������ł͂Ȃ��̂ł����A����������Ă݂�ƒ������Ȃ�̘J�͂�K�v�Ƃ����ł��B��̉��̌�ԂƁA��i��ٗ��ɋ��܂ꂽ�悤�ɁA�������Ղ̔肪�Ђ�����Ƃ���܂����B�����́A���̍D���ȏꏊ�̂ЂƂł�����܂����A�]�˖����ɁA�C�M���X��A�����J�ɐG��A�����̖|���A�Ȋw�m�����w�ю��L���Ȏq�킽�����������y�o���ꂽ�ꏊ�ł�����܂����A���܂�ɂ��W���݂̂ł���ʉe�����邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�i���̎ʐ^�j

|

| |

|

|

|

|

|

| |

�O�N��(�O�O����A�O�O��A�O�}��j |

���፷�i���j�Q�S���@�i�≺�j�Q�Q���@���Q�� |

| |

�O�N��� |

�W���ɂ́A�w���̍���O�N��Ƃ������܂��B�u�V��������}��v�ɂ́A�u���Z�Ԓ����y��O�Ԓ��̒��Ԃ��т��y��ۂɍ~���������B�O�N��͌����ʏ̂��鏊�Ȃ���A�O�O����𐳂��Ƃ��B�ނ����O�O���Ƃ����鎛�n�Ȃ肵�Ɉ��荟������A�R��ɑ��Ԍ��āA�O�N��Ə̂��A�v�Ƃ�����Ă��܂��B�x�Ƃ���܂��B�]�ː؊G�}�����Ă݂܂��ƁA���Ɖ��~�ɋ��܂ꂽ�A�Â�������ł������ƌ����܂��B�����̂悤�ɂ��܂ł������A�������Ɉ͂܂ꂽ��ł��B

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

�э�i�ʖ��F�ؒʍ�j |

���፷�i���j�Q�W���@�i�≺�j�Q�O���@���W�� |

| |

�э�� |

�э≺ |

�W���ɂ́A�w���̍��э�Ƃ����܂��B���͉̂̕���ŗL���ȔԒ��M���~�̊��{�A�R�d���̍������e���A�����ӂ藐���т����������Ăɂ����Ƃ����`���ɂ��܂��B�܂��ꖼ��ؒʂ���Ƃ�����ꂽ�̂́A���i�N�ԁi��Z��l�`��Z�l�O�j�O�x�����̌�Ɏs�J���֔����铹�Ƃ��Đ�ʂ��ꂽ�̂ŁA���̖�������ꂽ�Ƃ����܂��B�x�Ƃ���܂��B���͂����̒ʂ苷���A�]�ˎ���ɂ́A�L��Ȋ��{���~������������A�u�Ԓ��M���~�v�ŗL���ȁA���e������U�藐���A�т����������đ������Ƃ����b���^�̂悤�ȋC�����鋷���A�C�ȓ��ł��B�ʖ��A�ؒʍ�Ƃ���A�������ɒʂ��铹���J�������Ƃ������Ƃ����A���͂��̖ʉe���Ȃ��A�}���V�����̌����Ȃ�ԓ��ƂȂ��Ă��āA�O�������Ȃ��A���Â��͍����ς��Ȃ��B

|

| |

|

|

|

|

|

| |

�V�� |

���፷�i���j�R�O���@�i�≺�Q�Q�j���@���W�� |

| |

|

�W���ɂ́A�w���̍��V��Ƃ����܂��B�V�������ꂽ�Ƃ������Ƃł��傤�B�]�ˎ���̊G�}���݂܂��ƁA�����ɓ��͂Ȃ��A�l�X�͓����̑э��A�����̎O�N��ɉI�Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�������A������\�O�N�i�ꔪ��Z�j�O���́u�����s������S�}�v�ɂ͎O�����H�Ƃ��āA���̓���ʂ��v�悪�������܂�Ă��܂��B�吳���N�i�����j��(�����s������n�Вn�})�ł́A���̓���n�}��Ŋm�F�ł��܂��B�x �Ƃ���܂��B�u���́@�����̍�v�ɂ��A���������ɑ���ꂽ��A�Ƃ̂��ƂŁA���܂苻�����킩�Ȃ���̂ЂƂł͂����ŁA�����Ɨ����Ă����܂��B

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

�����i�ʖ��F�ЂƂ�����j�@����Ə����āA�h�������炢�h�Ƃ�т܂��B |

���፷�i���j�Q�V���@�i�≺�j�Q�R���@���S�� |

| |

������ |

����≺ |

�W���ɂ́A�w���̍�������Ƃ����܂��B(������j)�ɂ́h�����̈���́A���̂������炢�Ɠ������C���A���C�Ɠǂނׂ��ŁA�d�Ԃ̈����◯������k��i�d�b�ǂ̑O��V�����֍~����ł���h�Ƃ�����Ă��܂��vጂ����������Ƃ��ւ��Ƃ��ŁA�vጂ�i�����j�Ƃ����Ӗ��Ƃ��Ēm���Ă��܂��B���������vጂɗ쌱���炽���ȎЂ��ǂ̕ӂ��ɂ������Ƃ������Ƃ͕s���ł��B�x�Ƃ���܂����B�u���c��j�ՎU���v�ɂ́A�������炢�Ƃ́A�u�n��v�̓]�a�ŁA�ނ����́A�y�n���L�����m�肷�邳���A�n�ɖ_�𗧂ĂāA�u����v�̈�������������B���Ƃ��ƁA��͋����A���͓y�n���������Ƃ��Ӗ�����L���ɂ����Ȃ������B�Ə����Ă���܂��B

|

| |

|

|

|

|

|

| |

�x�m���� |

���፷�i���j�Q�U���@�i�≺�j�P�V���@���X�� |

| |

�x�m����� |

�x�m���≺ |

�W���ɂ́A�w�����̍��x�m����Ƃ����܂��B�����̍�͊e�n�ɂ���A���c��ł��O�������������܂��B���Ƃ��ƕx�m�����Ƃ������͕x�m�R���悭�݂����n�ɂ�ꂽ���Ƃ������Ƃł��傤�B�ނ����͂��̍₩��x�m�R�̔������p�����������Ƃɂ�肻�̖�������ꂽ�Ƃ������Ƃł��B��̉��ň����ƍ������܂��B�x�Ƃ���܂��B�������A�x�m����ƈ����̍����́A�����́A�V����������ɉ���̂ɑ��āA�x�m����͈����̍����n�_����A�ׂ��������Ȃ�����Ă���A�������Ɖ����Ă���⓹�ł��B�i�W�L���ł��͂Ȃ��ł��傤���B�j�B���̎ʐ^�����Ă��������Ƃ�����̂悤�ɁA��ォ��͂��Ȃ肢���i�F�������Ă����悤�ł��B�������Ȃ���A���ꂽ���̂͂����ƁA�x�m�R�����邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B

|

| |

|

|

|

|

|

| |

�H��� |

�@���፷�i���j�Q�U���@�i�≺�j�@�P�W���@�A�P�U���@�B�P�W�� |

| |

�H���@�@�@��@ |

�H���@�A�@��@�@ |

�H���@�B�@�� |

| |

�H���@�@�@�� |

�@�H���@�A�@���@�@ |

�@�H���@�B�@���@�@�@�@�@�@�@ |

| |

�H���@�A�A�A�B�̈ʒu�W |

�H���@�A�A�A�B�̈ʒu�W

�@�@���̒n��̗H���Ɩ��̂���₪�R����܂��B��̂U���̎ʐ^�ƍ��̈ʒu�W�̎ʐ^�����Ă��������Ƃ悭����Ǝv���܂����A���̂R�̍�́A�H���B�ɒʂ��铹�H�ɉ����āA�@�ƇA������܂��B�H���@�́A���̎ʐ^�̓��H�̏�����O�ɂ���܂����A���L�n�Ƃ̂��ƂŁA�ʍs�~�߂̌x��������܂����B��͂��Ȃ�̋}��ŁA�r�����獶�ɋȂ����Ă��܂����B�H���A�ƇB�̈ʒu�W�́A���̎ʐ^�̂Ƃ���A�H���B�ɒʂ��铹�H�̂�����O����H���A�������Ă��܂��B�H���A���B���}�ȍ�ŁA�k���ł̏�艺��ɂ͓�V�ł������Ɛ��@����܂��B�J�ɍ~��ꂽ��ʂ����ď�艺�肷��ǂ���ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�w�]�ː؊G�}�x�i�������Łj�ɂ́A�H���B�i�▼�͂Ȃ��j�̓��͂���܂������A���Ɖ��~�ōs���~�܂�ƂȂ��Ă��܂��B�i���̐�ɓ����Ȃ����Ƃ���A�H���Ɩ��������̂�������܂���ˁB�j�@�́A�������łɂ͐^�������Ȉʒu�ƂȂ��Ă���A�A�͑��݂��Ă��܂���A�V�������̂悤�ł��B

|

| |

|

|

|

|

|

| |

����i�ʖ��F�ѓc��j |

���፷�i���j�Q�S���@�i�≺�j�W���@���P�U�� |

| |

����� |

���≺ |

�W���ɂ́A�w���̍�𒆍�Ƃ����܂��B(��{�����v�}��)�ɂ��ƁA���\�O�N���i��Z��Z�j�܂ł͕��ƒn�ƂȂ��Ă����͂ł��Ă��܂��A���\�\�N�i��Z�㎵�j�̐}�ȍ~�ɂȂ�ƒ��₪�L�^����A���\�\�l�N�i�ꎵ�Z��j�ȍ~�̐}�ɂ͐��p��א_�Ђ����邱�Ƃ��ł��܂��B�Ȃ��u�V��������}��v�ɂ́u����͋�i��̖k���ɍ݂�B���Ɣѓc��Ƃ��ւ�B�ѓc�앺�q�̋��Z�����n�Ȃ�Ɉ���蒆��Ə̂���́A�~��Ƌ�i��Ƃ̒��Ԃɍ݂���Ȃ��ĂȂ�A�ނ����_�c�Ղ̎R�ԓ��́A�F������o�藈�����Ƃ���B�v�Ƃ�����Ă��܂��B�x�Ƃ���܂��B��́A�L�����z������A�Ȃ��Ȃ��̍�ŁA���̗����ɂ́A�h�z�y�_�Ёh������ƁA�]�˖����ɂ͉h�������ł���Ǝv���܂��B�w�]�ː؊G�}�x�i�������Łj�ɂ́A��i����L���h�ѓc������h�� ������Ă��Ă܂��B�u���́@�����̍�v�ɂ��܂��ƁA��i��̂悤�ȋ}�s�ȍ�ł͂Ȃ��A�Ȃ��Ȃ����킢�̂���ʂ�ł������Ƃ���܂��B���ɂ́A��������̕��|���Ёh���F�АՁh�̔肪����܂����B

|

| |

|

|

|

|

|

| |

�~�؍�i�ʖ��F�v�̖؍�A�����̖؍�A�݂̖؍�A���N��j |

���፷�i���j�Q�S���@�i�≺�j�V���@���P�V�� |

| |

�~�؍��i���̓t�B���s����g�ق̌����j |

�~�؍≺�i�E����т̓t�B���s����g�ق̌����j |

�~�؍���i�����̂���Ɠǂ݂܂��B�W���ɂ́A�w���̍��~�؍�Ƃ����܂��B�u�V�ҍ]�ˎu�v�ɂ́A�u������~�؍�Ƃ������Ƃ��A���ɂ��Âё�������̖��肵�ɂ�菊�̖��ƌĂт��Ƃ����Ǎ��ɂ��炸�A����̖T�ɌÍ����̒m�ꂴ�铂�߂��ĔN�ӂ肽���Ֆ���Ƃ��B�ڂɂ͂����̖ƌ��܂�����B���̎��A��̕��߂̍ЂɏĂ��Ăӂ����ю}�t������킹���ƂȂ�B���͈�쎁�̉��~���ɂ���āA���L�ނ̉ƋL�ɐ������L������Ƃ����v�Ƃ�����Ă��܂��B�x�Ƃ���܂��B�]�ˎ���ɂ́A��i��A����A�~�؍�ɋ��܂ꂽ�y�n�́A���l�̒��ł������悤�ŁA���Ȃ�̓��킢�����Ă����Ƃ������Ƃ�������Ă��鎑��������܂����A��͍���т��Ƀt�B���s����g�ق̍L��ȕ~�n�ŁA�����Ĕ��Â��l�ʂ�̏��Ȃ����Ȃ茯������ł��B

|

| |

���̕ӂ��w�]�ː؊G�}�@�������Łx�Ō��Ă݂܂��ƁA�s���J���ɒʂ���ӂ�ɂ́A�O�N��̖��O������܂��B�܂��A�э�Ǝv����A�s���J���ɒ��s���Ă��铹�ɂ́A���O�͂Ȃ����̂́A�⓹�̈�hllll�h������܂��B�V��͓����g���`����Ă��܂���̂ŁA�A���̂���ɂ͂Ȃ��������̂悤�ł��B�����A�x�m����́A�x�m��������Ɠ����悤�ȏꏊ�ɂ������ƕ`����Ă��܂����A�≺�ɂ́A��p�n������A�����Ă��铹�Ɂh�^�����g�]�h�Ə����ꂽ�����ς�����܂��B�ߍ]���łɂ́A�x�m����̖��O�͂Ȃ��A�h�O�Ԓ��ʂ�h�Ƃ�������܂��B�x�m����͑��݂��Ă��܂����A�x�m����ƌ���铹�ɂ́A�▼���A��̈���`����Ă��܂���B��i��́A��_����Ƃ���A�h���h��������Ă��āA����ɂ͔ѓc������Ƃ�����A�₪�Q�ɂ��˂��Ă����悤�ł��B���Ƃ��܂�ς��Ȃ��p�ł������Ǝv���܂��B�����ɂ��i�X������悤�ɏ�����Ă��܂��B�~�؍�́A���`�m�T�J�Ƃ���A�����ɂ��i��������Ă��܂��B����́A�~�؍�Ƃ͂Ȃ����Ă��炸�A����Ǝv���铹�ɂ́A�▼���A�hllll""���h������܂���B���̂�����̓��ɁA�h�����䗯�狏���h�̖����݂��܂��B�R�̗H���̖��O���Ȃ��A�q���V���̉��~��������������Ɍ��݂Ɠ����ʒu�ɓ��͑��݂��܂����A�▼���A��̈������܂���B�u���́@�����̍�v�ɂ́A���̕ӂ�̒�n�́A���ؒJ�A���邢�͒n���J�Ƃ���ꂽ�A�r������n�ł������Ƃ���܂��B�܂��A�w�]�ː؊G�}�@�������Łx�ɂ��A���̈�т��^�����ƌĂ��n�тł������Ə����ꂽ���܂��B�@ |

| |

|

|

|

|

|

| ����i�ʖ��F��������A������A���Ȃ����j |

���፷�i���j�Q�S���@�i�≺�j�P�O���@���P�S�� |

����ւ̓� |

����� |

���≺ |

| |

|

|

|

|

|

| |

�@ �@���̍�������@ �@���̍�������@ |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|