| |

||||||

| 首都高速道路環状線の東側 | ||||||

| 桜坂、三谷坂、道源寺坂、御組坂、我善坊谷坂、落合坂、三年坂、雁木坂、植木坂、鼠坂、狸穴坂、榎坂、土器坂、永井坂,、切通坂、銀杏坂、 愛宕男坂、愛宕女坂、愛宕新坂、榎坂、潮見坂、江戸見坂、霊南坂、西久保八幡男坂、富士見坂、行合坂 |

||||||

|

||||||

| ここからは、港区の西北部(首都高速2号線と環状線の東に囲まれた部分の坂を探して歩きます。港区はこの辺から南にかけて、非常に入り組んだ地形が続きます。私の好きな我善坊谷や、狸穴坂と鼠坂に挟まれた谷地があり(この地形に関しましては、地形編にて詳しく見ていきたいと思います。)、麻布台地の先端に当たり 起伏に富んでいます。 | ||||||

| 上のロール・オーバー図は、現在に残る坂道と江戸時代(尾張屋版の出版されたころ:1850年くらい)の当時の道を現在の道に沿ってトレースしてみたものです。ですので道の曲がり方や交差の位置等が、当時とは異なっていますが、できる限り近づけて描いてみました。この地形図の比較検討から、この付近も非常に大きな大名屋敷の敷地があり、今とは比べ物にならないほどの道の少なさです。ですが、霊南坂からの道が、道源寺坂と出会ったり、我善坊谷坂に続いていたりと、大変興味深い道筋が見て取れます。昔の道は数こそすくないものの、非常にシンプルにしかも効率よく通っていたこともよく判ります。ここで特に目に付いたのは、霊南坂からの道が我善坊谷坂で90°左折していてS字に曲がっています。なぜ真っすぐに六本木通りに続いていないのかを、『江戸切絵図集成』尾張屋版で見てみました。この我善坊谷坂に90°曲がっている場所には、御手先組と書かれた土地が、落合坂と思われる道を挟んで細長く続いています。また地形的にも落合坂を挟んで下り坂となっていて谷地(と言っても緩やかな傾斜地)へ落ち込んでいます。霊南坂からの道を真っすぐ作るにはここの谷地の途中を下ってまた上る道を造らなければならず、落合坂と六本木通りの間には、上杉家の広大な屋敷がありそれを迂回しなければならなかったのではと推察します。この辺りの谷地の景観は、地形的にも興味をそそるものがあります。もっと細かく調べたいと思います。 | |||

| 桜坂 | |||

桜坂上 |

桜坂下 |

この坂の木標には、『明治中期に新しく造られた道筋で、命名の由来はよくわからない。と書かれています。坂の上り始めはかなりの勾配がありますが、途中で大きく左にカーブしていてその先は比較的に緩やかな傾斜となります。カーブしているさまとなは一見古い坂かと思いましたが、標には明治以降とされていて、現在は並木もありきれいに整った坂道となっています。 |

|

| 三谷坂、鼓坂 | |||

| 残念ながら上の2つの坂は、アークヒルズの建物群に飲み込まれてしまっており痕跡がまったくわからない状態です。 | |||

| 道源寺坂 | |||

道源寺坂上 |

道源寺坂下 |

道源寺坂上から見たアークヒルズのビル群 |

|

| この坂の木標には、『江戸時代のはじめから坂上に道源寺があった。その寺名にちなんで道源寺坂または道源坂と呼んでいた。』とあります。しかし、道源寺坂の坂下は、写真中で見られるとおり、上に首都高速道路環状線がはしる桜田通りにあり、大きな幹線道路横に草ぼうぼうの状態で、ひっそりとし木標が建っていました。あまりの状態にしばし呆然としてしまいましたが、これが現状なのでしょう。歴史のある道ですが、完全に道源寺へ行くためだけの外灯もない細く暗いしかもとても急傾斜の坂道です。しかし私の好きな坂のひとつでもあり、別項で詳しく書こうと考えていますが、道源寺坂上からアークヒスズの景観(写真右)は素晴らしく、道源寺坂との間に谷地があることが判る場所でもあります。しかし今は、ヒルズのビル群が乱立しており、その景観がよく判りませんが、道源寺坂上とヒルズの間は谷地となっています(陰影図で判ると思います。)。 上の写真は、平成24年の夏ころのもので、坂入口にある木標が見られますが、坂の右側全体でビルの建設が行われていました。平成25年6月初に再び訪れたところ、この木標はビルの建設工事の邪魔になるのか引き抜かれてしまっていてどこにあるのか判りませんでした。ここで作業をしていた現場監督のような方に話をお聞きしましたところ、「どこかにしまってしまった。」とのことで、ビルの建設が終わったあと、木標は元に戻るのでしょうか?また訪れてみたいと思います。 |

|||

| 御組坂(別名:紅葉坂、紅葉屋敷坂、近藤坂) | |||

御組坂上 |

御組坂下 |

この坂の木標には、『幕府御先手組(おさきてくみ○時の先頭部隊で、常時は放火盗賊を取り締まる)の屋敷の南側にあったので坂名となった。』とあります。”○時”としたのは、字が雨等で滲んてしまっていて判読不可能でしたので”○”としておきました。坂はご覧の通りの両側の大きな敷地に挟まれた、1ブロック分の短い、ゆるやかな坂です。「今昔 東京の坂」には、「坂はいったん下りきってから左折し、再び急傾斜で落ちる。」とありますが、開発されてしまったのか、まったくそんな面影は残っていませんでした。 |

|

| 我善坊谷坂(別名:稲荷坂) | |||

我善坊谷坂上 |

我善坊谷坂中 |

我善坊谷坂下 |

|

| この坂には、坂を表示するものがありませんでした。我善坊谷に落ち込んでいる坂なので、落合坂の位置と比較して、ここが我善坊谷坂ではないかと思い、写真に収めたのですが。坂はご覧の通り途中で90°右折しているかなりの急傾斜の坂ですが、訪れた時間にはほとんど人も通らず、 まったくの裏道的な道路であり淋しい坂です。しかし、道路的には、坂下で落合坂、三年坂と合流しており、また、坂上を少し行くと御組坂となり、当時は主要な道であったと察せられます。『江戸切絵図集成』にも、御組坂(坂名はない。)からの2段に曲がった坂が描かれています。 | |||

| 落合坂 | |||

落合坂上 |

落合坂下 |

この坂の木標には、『我善坊谷に下る坂で、赤坂方面から往来する人が、行き合う位置にあるので落合坂と呼んだ。位置に別の説もある。』とあります。坂は、首都高速環状線下にある行合坂の一方の上から直角に入る道にあり、長いゆったりとした坂です。下りきったところが、我善坊谷坂の下と、三年坂の坂下と交わっていて、「今昔 東京の坂」には、「赤坂方面から往来する人が行き会う位置にある」とあり、往時は交通の要所の道であったと思われますが、今はご覧の通りの細い道で、幹線の裏の生活道路となっています。 |

|

| 三年坂(別名:三念坂、雁木坂) | |||

三年坂上 |

三年坂下 |

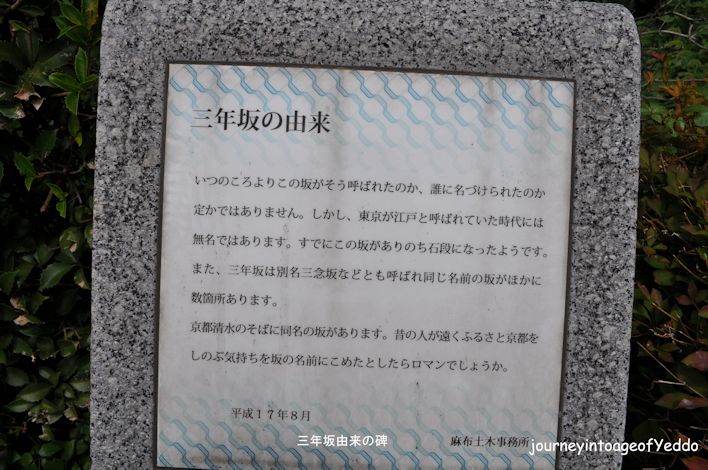

三年坂由来の碑 |

|

| この坂の木標は見当たらず、代わりに写真右の”三年坂の由来”の小さな石碑が坂上の隅にひっそりとありました。それによりますと、『いつのころよりこの坂がそう呼ばれたのか、誰に名付けられたのか定かではありません。しかし、東京が江戸と呼ばれていた時代には無名ではあります。すでにこの坂がありのちに石段になったようです。また、三年坂は三念坂などとも呼ばれ同じなの坂がほかに数箇所あります。京都清水のそばに同名の坂があります。昔の人が遠くふるさと京都をしのぶ気持ちを坂の名前にこめたとしたらロマンでしょうか。』とあります。文的におかしなところはありますが、碑に書かれている其のままを書きました。坂はご覧の通り、急傾斜の石段で、石段が終わったところから右に曲がっていて、我善坊谷坂と落合坂に合流する道です。坂上からは六本木方面が見渡せ、坂下一帯が谷地であることが判ります。この辺りの地形もあとの項で詳しく調べていきたいと思います。 | |||

| 雁木坂 | |||

雁木坂上 |

雁木坂下 |

この坂の木標には、『階段になった坂を一般に雁木坂というが、敷石が直角に組まれていたから等ともいい、当て字で岩岐坂とも書く。』とかかれています。坂はご覧の通りかなりの傾斜のある石階段になっった一直線の階段坂です。雁木とは、石版を雁が直角に列をなして飛んでいるような形に組み込んで並べたところから付けられた名前だそうです。今は単なる石段となっています。坂上は三年坂に続く道となっています。雁木坂、三年坂、我善坊谷と続く道は、現在は幹線道路から外れた人通りも少ない閑散とした道です。 |

|

| 植木坂 | |||

植木坂上 |

植木坂下 |

この坂の木標ひは、『この付近に植木屋があり、菊人形を始めたという、外苑東通りからおりる所という説もある。』と書かれています。坂下で鼠坂上に出る道で、『江戸切絵図集成』には、狸穴坂の一本隣は鼠サカとあり二股に分かれてはいますが、植木坂の名前はありませんが、坂上角に”植木ヤ ツシモト”の名前があります。あとからつけられたのでしょうか?しかしながら植木ヤさんがあった位置は、植木坂と鼠坂が合流して一本の道になり、飯倉方向に行く道の角にあり、坂道名と植木ヤさんの位置は合いません。坂は長く坂下から途中まではかなりの急勾配で、その上からはなだらかになっています。現在の麻布永坂町と狸穴公園に囲まれた地域は、『江戸切絵図集成』では、ほぼ松平十郎麿という方の敷地となって書かれています。こんな凸凹の多い敷地にはどんな建物が建っていたのでしょうか?想像が掻き立てられます。 |

|

| 鼠坂 | |||

鼠坂上 |

鼠坂下 |

左鼠坂と右植木坂 |

|

| この坂の木標には、『細長く狭い道を、江戸でねずみ坂と呼ぶふうがあった。一名鼬(いたち)坂で、上は植木坂につながる。』とおあります。写真右で見られるように鼠坂を上がったところに植木坂に左折する道があります。植木坂のところでも書きましたが、『江戸切絵図集成』には、鼠坂と植木坂が合流して一本の道になった坂道が、鼠サカと書かれていて、二股になったところには、どちらも坂名も坂の印”|||”も書かれていません。この坂道は極端に狭く、坂は急傾斜で階段もなく、しかし、この坂道の周りには、小さな字で書かれた家がかなり密集しているように、『江戸切絵図集成』には書かれています。こんな傾斜の狭い場所に住んでいた人たちはどのような人たちたっだのでしょうか?この鼠坂の上には小役人と書かれた敷地が並んでおり奉行所などの軽輩が住んでいたのでしょうか?坂上は見通しの良い場所ですが、周りは住宅ばかりで、急峻な道ばかりで、住むにはあまり適さない場所ではないでしょうか?毎日の坂の上り下りが重労働と考えさせられます。 |

|||

| 狸穴坂 | |||

狸穴坂上 |

狸穴坂中 |

狸穴坂下 |

|

| この坂の木標には、『まみとは雌タヌキ、ムッサビ、またはアナグマの類で、昔その穴が坂下にあったという。採鉱の穴であったという説もある。』とあります。坂上は外苑東通りにあたり、坂に向かって左は、ロシア大使館がある。坂はロシア大使館の高い塀に沿って左に曲がりながら下っていて、なかなかの傾斜を持った長い坂です。訪れたときは、坂右側いっぱいに建設工事がなされており、マンションか何かの大きな建物ができるようでした。この建設現場は、狸穴坂と鼠坂とに挟まれた谷地であり、その谷地に大きな建物を建設しようとしています。傾斜がきついはずですが基礎をしっかりと打っているのか?などと余計な心配をしてしまいますが?昔は、坂下に狸の棲む穴があったとのことですが、今となってはどこにあったのかは全く判らなくなっています。地形的にはここも面白い谷地であり、また何回か訪れて谷地の景観を確認したいと思います。 |

|||

| 榎坂 | 土器坂(別名:河原毛坂、かわら毛坂:かわらけと読む) | ||

榎坂下 |

土器坂上 |

永井坂にある木標には、『江戸時代から明治初期にかけて、この付近の地を芝永井町といったことからこの名がついた。』と書かれています。 榎坂と土器坂には標柱はありませんでした。この3つの坂は、互いに交差しており桜田通りにある土器坂に対して外苑東通りに榎坂と永井坂が位置しています。榎坂は昔から飯倉甼(ママ)、六本木町に通じる通りにあり、この交差点は昔の名前では、飯倉甼二丁目となっていて、主要な通りであったと思います。永井坂は、ここを上って行くと東京タワー横に出て、芝増上寺横に出ることができます。が、現在となっては、ご覧の通り首都の幹線道路となっており、広く交通も激しく、まったく趣のない坂となってしまっています。 |

|

| 永井坂 | |||

永井坂上 |

永井坂下 |

||

| |

|||

| 霊南坂、榎坂、潮見坂(汐見坂)、江戸見坂は、一か所に固まって存在していて、旧松平大和守の広大な敷地(現ホテル・オークラ)を囲むようにあります。また霊南坂を上がって、そのまま直進しますと、道は我善坊谷坂に続きます。『江戸切絵図集成』(上の重ね図参照)にも溜池方面から霊南坂を上り、そのまま直進していきますと、御組坂が右手にありなおも進みますと左折道に突き当たり、左折したところに我善坊谷坂があります。これらの道は、江戸時代から続く道そのままなことが判ります。 | |||

| 霊南坂 | |||

霊南坂上 |

霊南坂下 |

霊南坂 ホテル・オークラの蔦に覆われた塀 |

|

| この坂の木標には、『江戸時代のはじめ高輪の東禅寺が嶺南庵としてここにあり、開山嶺南和尚の名をとったkが、いつしか嶺が霊となった。』と書いてあります。坂下からは、左にホテル・オークラの広大な敷地と右にアメリカ大使館とに挟まれた長い直線の坂で、場所が場所だけに車と制服警官の多さには訪れる度に驚かされます。坂の写真を撮ることさえできない時期もありました。坂下は、左に榎坂、右には潮見坂に出会い、坂上は、江戸見坂と出会います。この霊南坂を上り、道なりに進んでいきますと、真っすぐには進めず、突然に道は左折となり、そこが我善坊谷坂になります。 | |||

| 潮見坂(別名:汐見坂、大和坂) | |||

潮見坂上 |

潮見坂下 |

この坂の木標には、『江戸時代中期以前には、海が眺望できた坂である。南側に松平大和守(幕末には川越藩)邸があって、大和坂ともいった。』と書いてあります。坂は、官庁街にあり、木標には、「汐見坂」と書かれていました。下ると江戸見坂に、上ると霊南坂と交わっていて、坂上を直進すると榎坂となります。傾斜があるのかと疑ってしまうほどなだらかな坂で、現在からは、ここから海が見えていたとはまったく想像もつかない坂です。 |

|

| 榎坂 | |||

榎坂上 |

榎坂下 |

この坂には標がありません。また、榎坂と霊南坂とに挟まれたところにアメリカ大使館があり、ご覧の通りに警察の警備が厳しいところで、カメラを大使館側に向けるのも咎められる状況でいい写真が撮れませんでした。坂は、汐見坂と繋がっており、坂上からのT字路からは、霊南坂が上っている。傾斜もなく緩やかにカーブしている坂です。 |

|

| 江戸見坂 | |||

江戸見坂上 |

江戸見坂中 |

江戸見坂下 |

|

| この坂の木標には、『江戸の中心部に市街が開けて以来、その大半を眺望することができたために名づけられた坂である。』と書いてあります。坂は坂上から大きく左にカーブして、かなりの傾斜を持った坂です。写真でもお判りになると思いますが、非常に急傾斜で、徒歩で上り下りするには大変難儀の坂です。ホテル・オークラの裏手になりますが、タクシーがひっきりなしにかなりのスピードで上り下りしていました。江戸時代にはきっと、坂上から江戸の町や海が見渡せたのではないかと思われる急坂ですが、今は昔で、ビル群にはばまれてまったくの景観になってしまっています。下って行くと汐見坂下に、上って行くと霊南坂上に合流します。この3つの坂(霊南坂、汐見坂、江戸見坂)が、旧松平大和守(現ホテル・オークラ)の敷地を囲んでいます。 | |||

| 愛宕男坂(別名:愛宕石坂) | 愛宕女坂 | ||

愛宕山男坂下 |

愛宕山女坂上 |

愛宕山女坂下 |

|

| この二つの坂は、有名な愛宕神社への階段坂となっています。神社への直接の坂であるためか、坂名は有名ですが、坂標は見当たりませんでした。両坂とも激しく急坂で、階段がなければ上り下りは不可能と思われます。しかし、江戸時代には男坂の方を馬で駆け上った強者がいた(曲垣平九郎と言う武士ですが、「今昔 東京の坂」によりますと、このころの坂は石段ですが、185段あったとのことで、今よりは角度もなかったと思われます。今は、68段しかありません。)ことで有名になっています。地形図をご覧になってもお判りの通り、愛宕山は台地の終わりのその先に浮かんだ格好になっていて、古くは島状態であったと推察されます。周りを低地で囲まれたいわゆる山状になっていますので、登るには坂を造らざるを得なかったのでしょう。等高線も密集していて、愛宕山自身は標高45mあるそうで、坂は女坂(途中四か所の踊り場があります。)でも上り下りには息が切れてしまうような急坂で、女坂でも山側に手すりが付けられています。 | |||

| 切通坂 | |||

切通坂上 |

切通坂中 |

切通坂下 |

|

| 坂はご覧のとおり、永井坂を上りきった東京タワーを少し過ぎてから左折し、坂はクランク状に曲がっています。この坂の碑柱は見つかりませんでした。切通しの名があるので道の両側は切り立った状態を想像していたんですが、今は昔でまったくの平坦な、少し傾斜のある道で、周りも開発されてしまっており、坂名の様子は覗うことはできませんでした。外苑東通りと日比谷通りの抜け道なのでしょうか、タクシーの多さが目立ちました。 | |||

| 銀杏坂 | |||

銀杏坂上 |

銀杏坂下 |

この坂は、愛宕通りにあり、大きくうねって東京プリンス・ホテル裏を通っていますが、坂名も坂標も見つかりません。渋谷区の「観光マップ」にも坂名は載っていません。写真でもお判りの通り坂は大きなうねりとゆっくりとしたほとんど傾斜のない国道一号線にあります。幹線道路であり車が絶え間なく行き来していました。道路沿いには銀杏の木があり、ここから坂の名前が付けられて野ではないかと思われますが、いつごろ付いたかは不明です。 |

|

| 西久保八幡男坂 | |||

西久保八幡男坂 |

西久保八幡男坂下 |

西久保八幡北参道下 |

|

西久保八幡北参道上 |

西久保八幡男坂を見つけに行きました。桜田通りの大きな通りに面したところに石碑と石の鳥居があり、石段坂が続いています。景色としては愛宕神社の入り口に似ています。階段坂は傾斜はかなりありましたが幅も狭く、神社への坂そのもので、石段坂上に石柱があり、男坂であることが刻まれていましたが、この坂の説明はありませんでした。 この西久保八幡男坂を探しにいったときのエピソードがあります。地下鉄日比谷線を神谷町駅で下車し、桜田通りを外苑東通りと交差する方向に歩いていきますと古ぼけた人が住んでいないと一目でわかる建物が数軒並んでいる場所があり、建物の間はご覧のとおりな金網のフェンスで仕切られた細い道がありました。興味をそそられて金網に沿って入ってみましたところ、左折道となっており(写真右上)、石段が続いていました。なにやら面白そうな雰囲気となってきたので、また、通行禁止との立札もなかったので、石段を上がって行きましたところ、なんとそこが西久保八幡神社への北参道であるとの石碑がありました。この北参道の石段はクランク状になっていて、樹木がうっそうと茂って薄暗い石段で、こんな石段坂を誰が通るのか?と思うような状態でしたが、新しい発見に”してやったり!”とひとり悦に入ってしまいました。と言うことで、男坂を先に見つけるのではなく、北参道から上がって行って、男坂から下った次第でした。 |

||

| 行合坂 | |||

行合坂 一方の上 |

行合坂の様子 |

行合坂の反対側の坂上 |

|

| この坂の木標には、『双方から行合う道の坂であるため行合坂と呼んだと推定されるが、市兵衛町と飯倉町の間であるためかさだかでない。』とあります。坂hご覧の通り谷地を向かい合った格好で坂となっており、行合坂とはよく言ったものです。そんなに傾斜があるわけではなく、地形的にも等高線はまばらですが、坂を行き来しますとかなりのハードな坂の上り下りになります。東京都区にはこのような両方の高台から谷地に向かっての道が多くあり、一本の坂名であったり(行合坂)、それぞれの名前がついていたり(南法眼坂と行人坂と東郷坂)していますが、いずれも谷地を挟んでの坂道です。この行合坂はその典型的な坂と言えます。 |

|||

| 葵坂 | |||

| この葵坂と称する坂は、「今昔 東京の坂」には載っていません。港区の「観光マップ」にもありません。坂名が書かれていたのは、『江戸切絵図集成』の中にある「赤坂絵図」に描かれています。坂の位置としては、溜池と大名屋敷の間にありました。この坂の現在の位置としては、汐見坂、霊南坂、江戸見坂、榎坂の位置と比較して見ますと、虎の門病院の前の道が相当すると思われます。が、現在の虎の門病院の前の道はほとんど平面で坂らしい雰囲気はまったくありませんでした、しかもこの道は、長期にわたって工事がなされており、余計に道の感覚さえ無いような状況です。この工事が終わってからまた訪れてみようと思いますが、坂道としての様子が見られない場所でした。 | |||

| 富士見坂 | |||

| 永井坂の裏手辺りに位置している坂道と思われるが、東京タワーにいってみたところ、タワーは丘の上に位置していて、その裏手には2つの坂道があったが、いずれもタワーのためにある坂道のようで、「今昔 東京の坂」には「東京タワーの西向い、道路を隔てた小さな丘に西向観音堂がある。(中略)いまは、観音堂に上がる数段の石段があるだけ。」とあり、いってはみたものの見落としてしまったと思われ、見つけることができませんでした。後日再挑戦を試みます。 | |||

| この項おわり | |||