| |

|

| |

|

| |

|

| |

ここからは恵比寿方面にある坂道を歩きます。この辺は地形的には真ん中を渋谷川(古川)が流れていて台地が南北に大きく別れ ていて、北には東渋谷丘陵が渋谷川に向かって押し出していて、西と南からは西渋谷丘陵が張出て渋谷川を北から南へと流れている渋谷川を大きく東にその流れを変えさせています。その二つのせり出している丘陵から渋谷川の流れる低地へ向かって坂が下っているのが見て取れます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

新富士坂、いなり坂、ビール坂、伊達坂、和田坂、ネギ山坂、夕やけ坂、内記坂、衆楽坂、代官山坂、代官坂、羽沢坂、南廊坂 、堀田坂 |

| |

|

| |

新富士坂 |

標高 (坂上)30m、 (坂下)22m、 差8m |

| |

観音坂(新富士坂)上 |

観音(新富士)坂中 |

観音(新富士)坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。「今昔 東京の坂」には載っていませんが「渋谷区 文化財マップ」に載っていたので行ってみました。恵比寿駅から中目黒方向へと続く道の恵比寿南三丁目交差点から中目黒方向に上がって行く道にあります。坂は恵比寿南三丁目の信号からゆったりと上っており坂中で左にゆっくりとカーブしています。坂上を少し進みますと目黒区との区境となり急傾斜な階段坂があり下った行きますと、目黒区側に”別所坂”と銘のある木標が建っています。なぜ新富士坂と呼ばれるのかと渋谷区で発行されていた(今は絶版になっています。)「澁谷の坂」を見ますと「恵比寿3丁目11番にある道しるべまえの5差路から、別所坂に向かって上がる坂道である。この坂道を上がりつめた地点に、新富士があったところから、この名がついた。」とされています。新富士とは何か?江戸時代富士講と言いう講が盛んに行われていて富士山を崇めていました。富士山に行けない分近くに富士山に似せた小山を造り崇めていたとされています。その富士山がこの近辺にあったのでしょうか?渋谷区側のこの坂道は何の変哲もないごく普通の坂道ですが坂上を少し進んだところ、目黒区との区境からは目黒区側に急激に落ち込む階段坂となっていて、眺めの良い場所となっています。また目黒区側の坂途中直角に曲がったところには”道祖神”が祀られています(この別所坂は目黒区内の坂なので目黒区で詳しく述べます。)。ここから富士山が見えたのでしょうか? |

| |

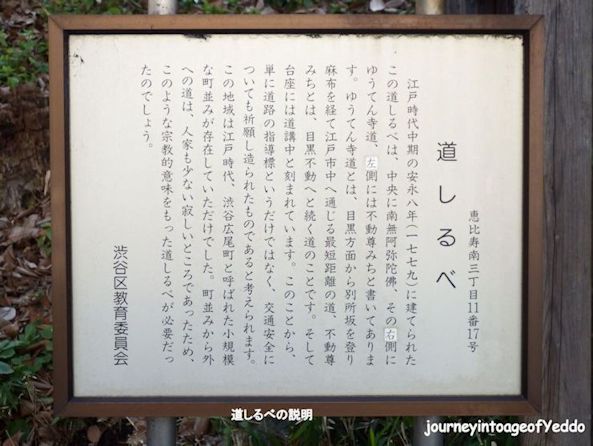

道しるべ:道路標識と交通安全祈願の石柱 |

| |

道しるべと説明 |

|

道しるべの説明 |

| |

左上の写真、新富士坂下には小さな屋根つきの小屋の中に石碑が建っており、その横には”道しるべ”と書かれた渋谷区教育委員会が作成した”道しるべ”に関する説明が書かれていましたので紹介します。「渋谷区 文化財マップ」の説明では”江戸中期に建立されたものす。”と書かれ、説明板には「正面には、南無阿弥陀仏 右側には ゆうてん寺道、左側には 不動尊みち と書かれています。ゆうてん寺道とは、目黒方面から別所坂を登り、麻布を経て江戸市中へ通じる最短距離の道、不動尊みちとは、目黒不動尊へと続く道のことです。台座には道講中と刻まれています。単に道路の指導標というだけではなく、交通安全についても祈願して造られたものです。以下略」とあります。なるほど”道はどこまでも続く”ですね。この時代の道は市中は別として江戸市中から外に出ていく主な道には大体”〇〇街道”とか”△△道”といった道名が付けられていたのですね。情景は全く変わってしまっていますが、それらの道を歩いていますと道の角に注意していないと見落としてしまいそうな石碑をたまに見かけ”昔の人たちはこんなところを歩いていたんだ!”とちょっと感慨深くなります。この道しるべもそのひとつです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

いなり坂 |

標高 (坂上)30m、 (坂下)23m、 差7m |

| |

いなり坂上 |

いなり坂中 |

いなり坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。「今昔 東京の坂」のも「渋谷区 文化財マップ」にも載っていません。が「坂道学会」が主催するHPにありましたので行ってみました。坂はJR恵比寿駅西側を線路に沿って恵比寿南1公園信号のある大きな道路へと上がって行きます。坂下からはそんなに傾斜はきつくは見えませんが右にカーブする辺りからは傾斜もきつくなり息を切らせて上って行きますが、坂上付近ではまたその傾斜もゆるくなっています。いつのころからそう呼ばれている坂道なのでしょうか? |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

ビール坂 |

標高 (坂上)24m、 (坂下)12m、 差12m |

| |

ビール坂上 |

ビール坂中 |

ビール坂恵比寿四丁目交差点へ  |

| |

ビール坂恵比寿四丁目から坂に下る |

ビール坂は恵比寿四丁目を更に下る |

ビール坂は恵比寿橋方向へ |

| |

ビール坂は恵比寿橋近くまで |

恵比寿橋からビール坂下を望む |

|

| |

この坂の標は見つかりませんでした。元のヱビスビール工場跡地に建てられた恵比寿ガーデンンプレイスの横を通るJR線上に架かるアメリカ橋のある通りを加計小学校方向に曲がった一つ目の信号を左折する下り坂のそのまた脇道がビール坂とあります。横には”欠塚の碑”がある加計小学校があり、だらだらと果てしなくつづくように感じられる傾斜の少ない長い長い坂で坂下は渋谷川がながれる無名橋手前まで続いています。「今昔 東京の坂」にはビール工場跡地から下っすぐ加計小学校横にそのまま真っ直ぐな大きな道路と、左折するように曲がりくねった細い道があり、地元の人に聞いたところ”どっちもビール坂だ。”との返事でした。とありますが、「渋谷区 文化財マップ」では、加計小学校裏を左折してる細い曲がりくねった方を”ビール坂”としています、ので私も渋谷区の方にしたがって取材しまた。今は道路が発達していてこの辺も縦横に道路がありますが、ビール工場があった頃は工場正門からの道であったようです。ビール工場跡地は皆様ご存知の恵比寿ガーデンプレイスとなっていてビール工場の面影はありませんが、敷地内隅に”恵比寿麦酒記念館”があり当時を偲ぶことができます。坂道は幹線道路から横にはずれた横丁道のようで生活道路になっています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

伊達坂 |

標高 (坂上)25m、 (坂下)m18、 差7m |

| |

伊達坂上 |

伊達坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。この坂は「今昔 東京の坂」には載っていませんが、「渋谷区 文化財マップ」と渋谷区が発行している「渋谷区の坂」には載っています。坂は恵比寿三丁目の住宅街の中にあり恵比寿三丁目10番から三丁目2番へと下って行く、途中鉤型に曲がっている住宅の中を抜けていく道にあります。木標もなく”え!ここが?”と思ってしまうような細い道にありますが、文化財マップからこの鉤型に折れた道がそうであると思われましたので載せてみました。訪れた時は鉤型に折れ曲がる突き当りに家を建設中(かなり大きな敷地でした。)で上のような写真となってしまいました。なぜ伊達坂と呼ばれていたかは先出の「渋谷の坂」には坂上に伊達家の下屋敷があったため。とされています。またこの辺一帯を伊達町とも呼ばれていたそうですが、今は恵比寿三丁目のとなっています。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

和田坂 |

標高 (坂上)16m、 (坂下)12m、 差4m |

| |

和田坂上 |

和田坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。この坂は「今昔 東京の坂」には載っていませんが、「渋谷区 文化財マップ」と渋谷区が発行している「渋谷の坂」には載っています。坂は明治通りの恵比寿三丁目交差点から斜め北西に渋谷同胞幼稚園に向かって上っている短い一直線の坂道で傾斜のある急坂です。狭い坂道なので坂上からの一方通行となっています。が、坂名の由来は書かれていませんでした。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

ネギ山坂 |

標高 (坂上)20m、 (坂下)14m、 差6m |

| |

ネギ坂上 |

ネギ坂中 |

ネギ坂下 ネギ坂下 ネギ坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。この坂は「今昔 東京の坂」には載っていませんが、「渋谷区 文化財マップ」と渋谷区発行の「渋谷の坂」には「ネギ山坂という坂名は、このあたりにネギ畑があったことに由来するらしいが『嘉永四年 江戸切絵図』によるとこの辺一帯は畑になったいる(郷土渋谷の百年百話)P958)」と載っていました。坂は、渋谷川と平行に走る明治通りの渋谷駅から見て渋谷橋郵便局を少し過ぎて狭い道へ左折、少し進んだところにあり傾斜の非常にきつい坂中で右に折れ曲がっって坂上にある東北寺の角に出ます。この東北寺は江戸末期に栄えた白木屋一門が建てたそうで白木屋の主人と店員とのほのぼのした話が「渋谷区の坂」には書かれています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

夕やけ坂 |

標高 (坂上30)m、 (坂下)22m、 差8m |

| |

夕やけ坂上 |

夕やけ坂下 |

坂途中長谷戸小学校前の碑 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。この坂も「今昔 東京の坂」にも渋谷区発行の「渋谷区の坂」にも載っていませんでしたが、「渋谷区 文化財マップ」には坂道のある位置と”夕やけこやけの碑”と書かれて載っています。坂は恵比寿公園横を右にカーブしながら上って行く道にありかなりの傾斜を持って上っています。坂上近くには長谷戸小学校の正門があり、門前には「夕やけこやけ」の歌の碑が建っています。もう下校時間を過ぎたのでしょうか小学校生の姿は見られませんでしたが、毎日この坂を上り下りしているのかなと考えると健脚だなぁ〜!なんて考えながらの撮影でした。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

内記坂 |

標高 (坂上)30m、 (坂下)16m、 差14m |

| |

内記坂上 |

内記坂中 |

内記坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は恵比寿西一丁目交差点を少し入ったところから左に入った坂道が坂下となりすぐに右に曲がりまりまた大きく左にカーブしているやや傾斜のきつい坂道です。坂下は衆楽坂下と交わっています。恵比寿一丁目交差点から真っ直ぐに上っているのが衆楽坂で、左折しているのが内記坂のある坂道です。「渋谷区の坂」にはこの道が庚申通りと言う道であると書かれています。坂名の由来は「渋谷の坂」によりますと、「寛延三年(1750)の江戸切絵図を見ると、ここに「横山内記抱屋敷」があったことがわかり、これが坂名になった。 」と書かれていていました。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

衆楽坂 |

標高 (坂上)26m、 (坂下)15m、 差11m |

| |

衆楽坂上 |

衆楽坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。この坂は「今昔 東京の坂」にも「渋谷区文化財マップ」にも「渋谷の坂」にも載っていませんでしたが、いくつかのHPで見かけましたので探しに行ってみました。坂は恵比寿一丁目交差点から入った代官山坂に通じる道にあります。坂下左すぐには内記坂のある坂道があり、ほぼ真っ直ぐのなだらかな長い坂道です。また坂を少し上がったとところ右側の少し高台になったところには”庚申塔”を集めて説明がついたスペースがありましたので合わせて載せてみました。

|

| |

ちょっと薀蓄 ちょっと薀蓄  |

| |

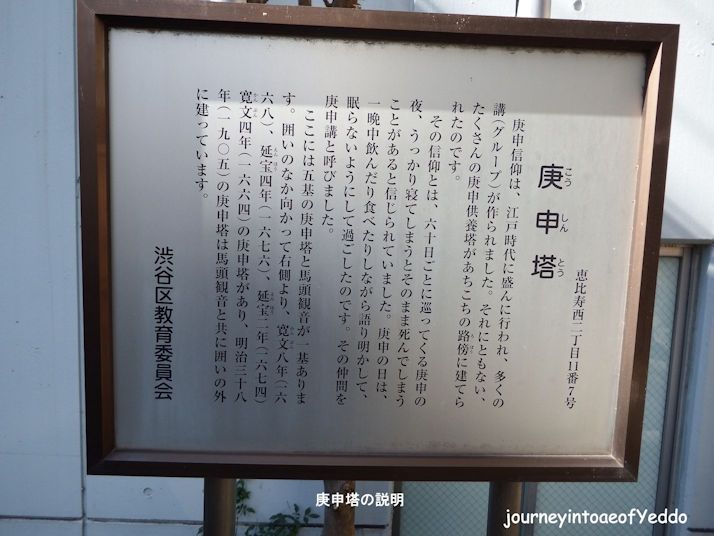

この衆楽坂下に近い、内記坂と交わるあたりにちっとした高台があります。そこには庚申塔と馬頭観音があり渋谷区教育委員会の説明が添えられていましたので紹介します。

渋谷区教育委員会の説明では「江戸時代に盛んに行われていた”講”にともない庚申供養塔が路傍に建てられた。その講を庚申講と呼び、六十日ごとに巡ってくる庚申の夜うっかり寝てしまうとそのまま死んでしまうと信じられていました。庚申の日は一晩中飲んだり食べたりしながら夜を明かした。」(概略)と書かれています。 |

| |

庚申塔のある高台(右側) |

高台上の庚申塔と馬頭観音 |

庚申塔左横にある渋谷区境域委員会の説明 |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

代官山坂 |

標高 (坂上)30m、 (坂下)22m、 差8m |

| |

代官山坂上 |

代官山坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。「今昔 東京の坂」には載っていませんが、「渋谷区 文化財マップ」と渋谷区発行の「渋谷の坂」には載っています。坂は東急東横線の代官山駅を下りてJR線のある方向へと下った所にあり坂下はデバイド(上り道と下りが別れている。)になっていて文化財マップでは下り坂を”代官山坂”と呼んでいるようです。また坂下は衆楽坂上に出ます。「渋谷区の坂」に載っている代官山坂の写真を見ますと片側が大きな壁となっていてこの辺が崖であったことが判りますが、現在は開発されてご覧のような坂道となっています。

代官山坂の謂れは「渋谷区の坂」によりますと、「口碑よると昔代官所があったと起こったと伝えるがその証左はなく、むしろ関東郡代(代官)の持地の山林があったためこの名が起こったと思われる。」とされています。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

代官坂 |

標高 (坂上)31m、 (坂下)22m、 差11m |

| |

代官坂上 |

代官坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は代官山坂上の道を少し下ったうっかりすると見落としてしまうような路地道にあります。坂上はなだらかですが途中から急激に落ち込んだ階段坂道となります。この坂道のことは「今昔 東京の坂」によりますと”昭和になってからの新しい坂名のようだ。”とありますが、「渋谷区 文化財マップ」には載っていません。坂上は鎌倉道で坂下は東急東横線の代官山駅に続いている道で、代官山坂道ができてからは近所にお住まいの方だけが利用している寂しい裏道のような存在のようです。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

羽沢坂 |

標高 (坂上)31m、 (坂下)22m、 差9m |

| |

羽沢坂上 |

羽沢坂中 |

羽沢坂中 |

| |

羽沢坂中(左) |

羽沢坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は広尾四丁目日赤医療センター内にある”医療センター内郵便局”のT字とになっているところが坂上となり少し傾斜のある長い細い坂道です。坂中は大きくカーブしていて坂下辺りにはYの字に分かれた所があり、坂下は東四丁目の大きな交差点に出ます。そこはかつてはいもり川が流れていて小橋があったようで、また坂下の五差路六本木通り側には常陸宮邸があります。「江戸砂子」によりますと源頼朝の時代からのあった坂道のようですが、今は六本木通りへ出る大きな道路から日赤通りに出る細い間道のような車が一台やっと通れるような生活道路のようです。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

南郭坂(なんかくさかと読む 別名:富士見坂) |

標高 (坂上)30m、 (坂下)14m、 差16m |

| |

南郭坂上 |

南郭坂中 |

南郭坂下 |

| |

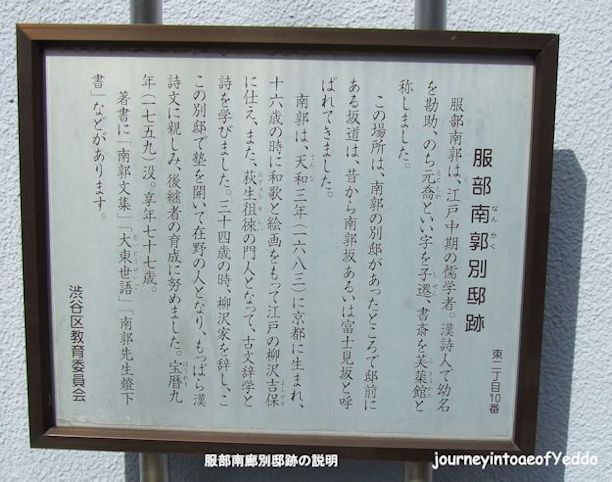

服部南郭別荘跡 |

南郭別荘跡の説明 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は坂下が東三丁目の信号のある交差点となり、ゆっくりと上って行き広尾高校正門前をなおも登って行き広尾高校裏に出る長い長い坂道です。また坂上近く広尾高校前あたりに服部南郭別荘跡の説明の標がありそこには「この場所は南郭の別邸があったところで邸前にある坂道は、昔から南郭坂あるいは富士見坂と呼ばれてきました。」と書かれています。南郭は江戸の儒学者で、そのほかにも南郭の生い立ちや生涯が短く書かれています。別名富士見坂と呼ばれたとありその時代には富士山がよく見えていたのでは思いますが今は低層マンションや学校に阻まれ景色は全く見えません。「今昔 東京の坂」にはこの別邸は”白憤熟(はくふんじゅ)”と言う名であったそうです。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

堀田坂(別名:御太刀坂、禿坂) |

標高 (坂上)23m、 (坂下)14m、 差9m |

| |

堀田坂上 |

堀田坂下 |

この坂は渋谷区と港区の区境にあり木標は坂下港区側にありますので港区でも紹介しています。坂は広尾北公園のある道を下って行き坂道が始まるあたりで直角に近い形で左に曲がって坂下に続きます。この曲がっているあたりがとても急傾斜です。江戸時代には坂上左側(坂下に向かって)一帯が堀田備中守の下屋敷があったところからこの坂道名となっているようです。丁度区境ですが、切絵図にある現代図ではこの坂のある道は港区側になっています。道幅の左側(堀田備中守屋敷跡)から渋谷区となっているようです。港区側にあるこの坂の木標には、『江戸時代には、大名堀田家の下屋敷に向かって登る坂になっていた。』と簡単に書かれています。「渋谷区の坂」によりますと、この堀田坂は別名”御太刀坂(みたちさか)”とも”禿坂”とも呼ばれていたようです。

|

| |

|

|

|

| |

この項終わり この項終わり  |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|