| |

|

| |

|

| |

|

| |

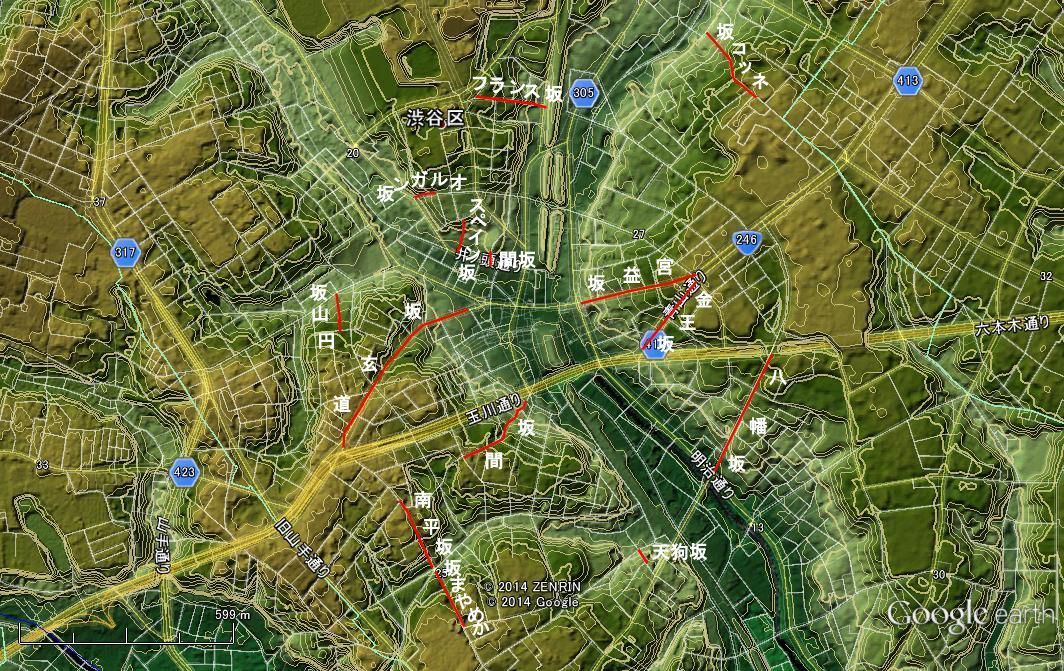

この辺の地形を見てみますと代々木丘陵の先端が落ち込んだ辺りが渋谷駅とその周辺となり、代々木久慮をはさんで画面右側からは澁谷川が、左側からは宇田川が流れてきてこの渋谷駅周辺で合流しています。両方の川にはたくさんの支流がありこの辺も大変に高低差のある興味の湧く地形となっています。しかしこの辺りは「江戸切絵図集成」の”澁谷宮益邊圖”(近江屋版)でもわかるように江戸の外れで、渋谷川を挟んだ東北側はほとんど田畑です。その分地形の変化に比べて坂もあまりありません。またこの辺の坂は地形図をご覧のとおり渋谷駅周辺に集まっています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

金王坂、宮益坂、道玄坂、ネッコ坂、間坂(まさか)、スペイン坂、オルガン坂、フランス坂、円山坂、間坂(あいださか)、南平坂、かめやま坂

天狗坂、八幡坂 |

| |

金王坂 |

標高 (坂上)32m、 (坂下)14m、 差18m |

| |

金王坂上 |

|

金王坂下  |

| |

この坂の標には『明治、大正、昭和と波乱万丈の」経過を経て市区改正町名変更に伴い先輩諸氏の築かれた幾多の功績をたたえ由緒ある金王の地名を保存し、ここに「金王坂」と命名する。』と書かれた黒御影石とおもわれるりっぱな石碑が坂上横に建っていました。元々この道は「江戸切絵図集成」近江屋版を見ますと宮益坂上から諏訪稲葉守の屋敷を左を見ながら金王八幡神社の裏をくにゃくにゃ曲がりながら下って渋谷川で行き止まりとなっている△の印のある道(坂名はない)でしたが、この近辺にあった「金王町」(現渋谷一丁目、二丁目あたり)と言う町名が市区改正町名変更でなくなってしまうことを惜しんだこの近辺に住む方々により命名され坂碑が建てられたと渋谷区役所の方にお聞きしました。江戸時代にはくにゃくにゃと曲がっていた道も真っ直ぐに変更され片側3車線の広い道路で非常に交通量の激しい道路となっています。またこの辺(渋谷三丁目、四丁目、東一丁目あたり)は”中澁谷村”と呼ばれていた地域でもあります。渋谷一丁目、神宮前五丁目辺りが”上澁谷村”であって、昔の澁谷村は非常に狭い範囲であったようです。「江戸切絵図集成」近江屋版を見ましても渋谷川が流れれ以西(上澁谷村)からしかなくそのほとんどが”田地”であったようです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

宮益坂(別名:富士見坂) |

標高 (坂上)32m、 (坂下)13m、 差19m |

| |

宮益坂上 |

宮益坂下 |

左:金王坂上 右:宮益坂上 |

| |

この坂の標には『かつて富士見坂とも呼ばれたこの坂一帯は、古くから矢倉沢往還(大山道中)として江戸の町と郊外農村との接続点であったので、ささやかな商人町を形成していました。ここが渋谷宮益町と称されて」いたので宮益坂と呼ばれるようになりました。』と書かれています。坂は青山通りにあり、坂上は金王坂と合流しています。坂を下って渋谷駅を過ぎると道玄坂下に出ますが、こちらも渋谷駅周辺の幹線道路にありとても交通量が多く、また道路の左右には駐車している車や荷物の積み下ろしをしている業者さんのトラックなどが常時あり坂の景観全体を見渡すことはなかなかできません。別名では富士見坂とあり坂上からは富士山が見えていたのではないかとは想像できますが坂の両側にはビルが連建しており周りの全く見られない景観景観となってしまっており良い写真が撮れませんでした。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

道玄坂(別名:道源坂、道元坂) |

標高(坂上)35m、 (坂下)15m、 差20m |

| |

道玄坂上 |

道玄坂下 |

道玄坂上の木標と碑 |

| |

この坂の標は坂上にある木標と坂中にある木標とに書かれている文章が異なっています。坂上の木標には『江戸時代の道玄坂は、大山街道の一部として多くの人が往来していました。当時の道玄坂は、現在の道玄坂から世田谷街道に入り目黒側の松見坂までを広く呼んだものでした。江戸中期より道玄坂とは専ら今の坂を指すようになったのです。』とあり、坂中の木標には『江戸時代以来、和田義盛の子孫大和田太郎道玄がこの坂に出没して山賊夜盗のように振舞ったとの伝説がありました。しかし本来の道玄坂の語源は、道玄庵という庵があったことに由来すると考えられています。』と書かれています。向かい側の宮益坂とともに古くからあった坂道です。坂は青山通りを宮益坂から下って澁谷き南口を過ぎたあたりが坂下となり大山街道へと続いています。坂上と坂中に木標がありますが書かれている文章が異なっており初めて体験する木標です。また、坂上の木標奥にはこの坂にまつわる碑石がありこの界隈の様子も書かれています。この道路もお過通りから宮益坂を下り、道玄坂を上がって大山街道に続く幹線道路で車の流れの非常に激しい道です。また渋谷駅界隈の繁華街でもあり道路わきに駐車している車の多さにも目を覆うばかりの状況です。坂上に向かって右側には花街で名をはせた「円山町」がありますが、昼間だったせいかラブホテル街もシャッターが下りていて昼間は人通りのないとてもさみしい裏通りと言った感じのする場所でした。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

ネッコ坂 |

標高 (坂上)34m、 (坂下)22m、 差12m |

| |

ネッコ坂上 |

ネッコ坂中の曲がり |

ネッコ坂中の曲がり |

| |

ネッコ坂下近くの曲がり |

ネッコ坂中

|

ネッコ坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は青山通りの国連本部前を少し表参道駅方向に進んだ港区との境目にあたる(渋谷区文化財マップ参照)細い道を入り神宮前五丁目公務員神宮前宿や横辺から始まり緩やかな下り坂ですがゆっくりと左に曲がり続いて右に曲がるあたりからは傾斜がきつくなりまた傾斜が緩やかにゆっくりと左カーブとなり緩やかな傾斜のまま隠田橋のあった方向に下って行きます。「渋谷区文化財マップ」ですと坂はキャットストリートまでとはなっていませんが長い長い坂道です。長い坂道の両側は住宅が建ち並んでいてさみしいような脇道的な道にありますが、青山通りからキャトオストリートへの抜け道的なのか若い人達が多く歩いているのを見かけました。当時は大山街道(青山通り)から隠田橋に下って行く主道路であったようです。渋谷区の解説ですとネッコのように曲がりくねった坂道とのことですが、「江戸入江図集成」の”青山長者丸邊圖”の東隅に”△子ツコサカ”と大きく曲がった道が左右に曲がりながら隠田橋方向に下っているのを見ることができます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

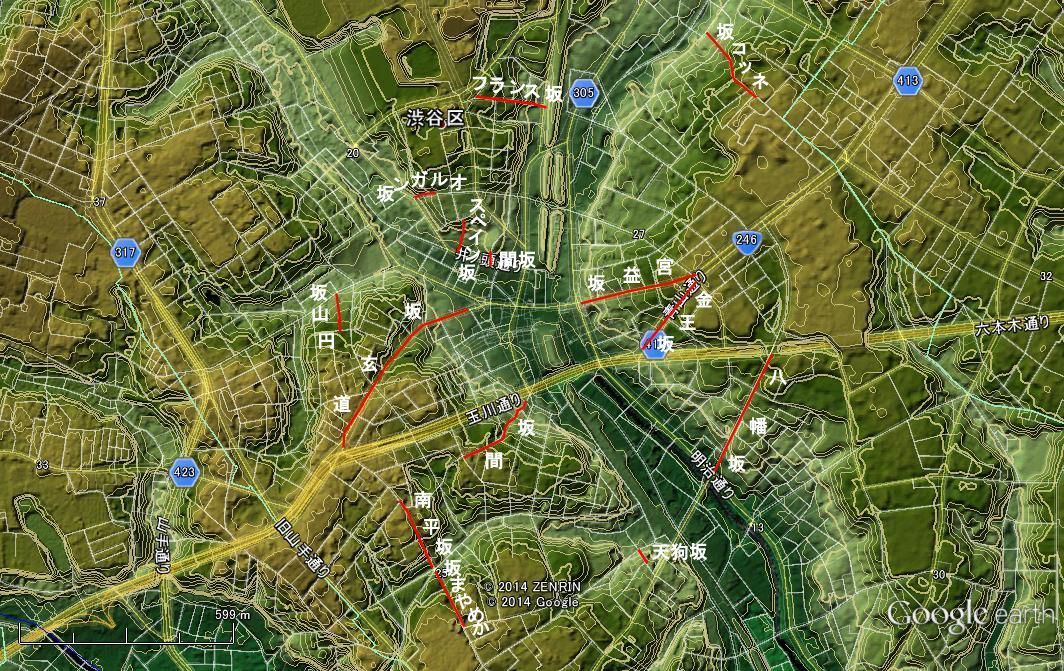

間坂(まさかと読む) |

標高 (坂上)24m、 (坂下)17m、 差7m |

| |

間坂上 |

間坂下 |

坂上LOFT横にあった間坂の石標 |

| |

石柱に彫られた”間坂”名

|

間坂下にあった道祖神? |

この坂の標は見つかりませんでしたが、坂上のLOFT店の片隅に”間坂”と刻まれた石標がありました。坂は「渋谷区文化財マップ」にも「今昔 東京の坂」にも載っていません。渋谷区が発行していた「渋谷の坂」(絶版)にも載っていません。渋谷区のHPを調べたところ以下のような文章で紹介されています。

間坂(まさか)

井の頭通りから公園通りへLoft沿いに進む道。平成元年、Loftが一般公募により命名されました。「渋谷駅と公園通りとの間」「ビルとビルの間」「『まさか』という語呂のよさ」「『間』という漢字が人と人との関わり合いをイメージする」との理由です。

と紹介されていました。やはりとても新しい現在に造られた坂でした。それでかはわかりませんが坂下にはとてもかわいらしい道祖神がちょこなんと鎮座されています。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

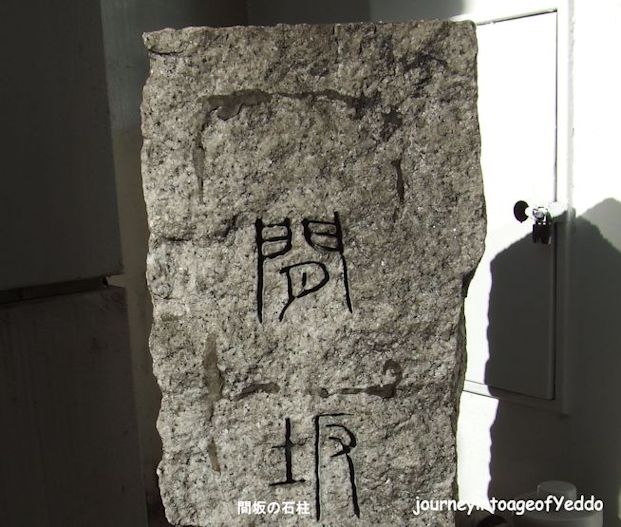

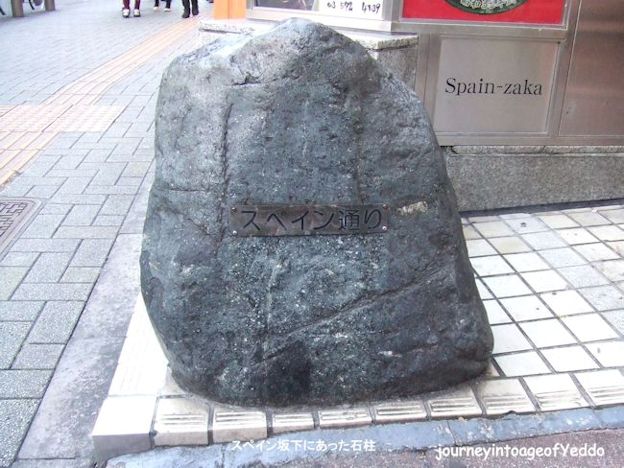

スペイン坂 |

標高 (坂上)24m、 (坂下)18m、 差6m |

| |

スペイン坂上 |

坂途中にある石標 |

スペイン坂下 |

| |

坂下にあったスペイン通りの石標 |

この坂の標は見つかりませんでした。ですが坂途中に上の写真中のような石に”スペイン坂”と刻まれた石標があり、坂下には”スペイン通り”と刻まれた石標がありましたので間違いはないと思いますがこの坂も現代に造られ名付けられて坂のようで、渋谷区のHPには:

スペイン坂

パルコパート1裏から井の頭通りへと下る坂道。喫茶「阿羅比花(あらびか)」の店主、内田裕夫氏は、写真で見たスペインの風景に心ひかれ、店の内装 をスペイン風に統一していました。昭和50年にパルコからこの坂の命名を依頼されたときには、迷わずこの名をつけたそうです。命名後、近所の人たちも協力して、建物を南欧風にしました。

と解説されています。「今昔 東京の坂」に載っており、そこには”最近(昭和50年代?:注)誰と言うともなく付けられた坂名だという。”とあります。坂は井之頭通りを坂下に坂下半分くらいは石畳で途中から大変傾斜のきつい階段坂になっています。繁華街の中心的な場所で小さな洋品店が坂道の両側にびっしりと立ち並んでいます。若者たちには有名な場所なのでしょうか?若者の人通りが大変に多い坂道です。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

オルガン坂 |

標高 (坂上)32m、 (坂下)29m、 差3m |

| |

オルガン坂上 |

オルガン坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は東急ハンズ渋谷店の北側を神南小学校下へと下って行く短い少し傾斜のある坂道で「渋谷区文化財マップ」にも「今昔 東京の坂にも載っていませんが渋谷区のHPでは:

オルガン坂

井の頭通り東急ハンズ前の交差点からパルコ前交差点へ上がる坂道。通りの周辺に音楽関係の店が多かったところから命名されたようです。東急ハンズ前の階段がオルガンの鍵盤に見えるから、という説もあります。

と解説されています。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

フランス坂 |

標高 (坂上)30m、 (坂下)24m、 差6m |

| |

フランス坂上 |

フランス坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は渋谷区役所と代々木公園の間にある五差路ひとつ、坂下はJR山の手線に沿ってはしる道路にぶつかりその横には渋谷消防署があります。一直線の片道一車線の短い坂で傾斜もそれほどきつくなく幹線道路の横道と言った通りにあります。「今昔 東京の坂」にも「渋谷区

文化財マップ」にも載っていません。新しい坂道と思います。なぜフランス坂と呼ばれているのかを渋谷区役所のHPの”通りの名前”を調べたところ以下のような文章がありましたので紹介します。

”イエローストリート:ハローワーク澁谷付近から渋谷区役所前交差点へとあがる坂道。フランス坂、バスティーユ通りとも呼ばれますが由来は判りません。”

とありました。区役所でも由来、出所は不明のようです。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

円山坂 |

標高 (坂上)30m、 (坂下)22m、 差8m |

| |

円山坂上 |

円山坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。「今昔 東京の坂」にも「渋谷区文化財マップ」にも載っていません。坂下は松濤郵便局前の通りに面し、百軒店(ひゃっけんだなと読む)に向かって上がって行く直線の短い少し傾斜のある坂道です。この近辺はいわゆる三業地(置屋、芸妓屋、待合茶屋)でありその昔は大山街道の脇道として、花街が栄えだしたのは明治20年ことからと言われています。当時は400名位の芸妓がいたようですが今は所謂”ラブホテル街”となっていて昼間でも行き交う人の少ない坂道です。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

間坂(あいださかと読む) |

|

| |

「今昔 東京の坂」には載っていませんが、この坂には2つの説があります。ひとつは「渋谷区 文化財マップ」に記されている桜丘町22辺りからセルリアンタワー前のT字路を右折する坂道にぶつかるまでの坂道と、セルリアンタワー横の曲がりくねった道をもう少し上から下ってくる坂道を間坂としている坂道です(「坂道学会」が示している。)。ここではその両方の坂道を紹介します。「江戸切絵図集成」では、道は金王神社前を通る旧鎌倉街道(切絵図には今の並木橋を通って代官山町方向に行く道があるだけで、”古カマクラ道””と書かれています。)と現青山通りとの間は”田地”で他には何も書かれていません。いつごろからそう呼ばれている坂道なのでしょうか? |

| |

「渋谷区 文化財マップ」の示す間坂 |

標高 (坂上)32m、 (坂下)30m、 差2m |

| |

間坂上 |

間坂下近くの曲がり |

間坂下 |

| |

「渋谷区 文化財マップ」が示す間坂は、その坂上は桜丘町22あたりの細い道にあり緩やかな傾斜と坂下辺りがカーブしていてT字路にぶつかり少し下ったところまでを示しています。 |

| |

他の資料が示す間坂 |

標高 (坂上)30m、 (坂下)16m、 差14m |

| |

間坂上 |

間坂中(右は渋谷区の言う間坂下) |

間坂下 |

| |

”坂道学会”の言う間坂は渋谷区の言う間坂がT字路に突き当たる道をもっと上がったところが坂上となっています。途中渋谷区の言う間坂が右から合流し下だっていき旧渋谷川に面したところが坂下となっています。その謂れは、 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

南平坂 |

標高 (坂上)34m、 (坂下)24m、 差10m |

| |

南平坂上 |

南平坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は鉢山町交番前を坂下とし、南平台町4あたりの交差点を坂上としている坂下からは途中で左に少しカーブしている傾斜のある長い細い坂道です。坂下は亀山坂下と向かい合っており丁度薬研のような景観をしています。この辺り一帯も「江戸切絵図集成」近江屋版では今の代官山町あたりが稲葉冨太郎の屋敷地であった以外はほとんどが”田地”でしたので道もほとんどありません。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

かめやま坂(亀山坂とも書く) |

標高 (坂上)34m、 (坂下)24m、 差10m |

| |

かめやま坂上 |

かめやま坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は坂下を南平坂下と同じくしかめやま坂下左には鉢山町交番があります。狭い傾斜の緩やかな少し長い一本道の坂道ですが、南平坂でも書きましたように切絵図の書かれたころは”田地”でありこの辺では”稲葉冨太郎”屋敷地しかないような閑散とした場所だったようです。

なぜ亀山坂と呼ばれているかと「渋谷の坂」を調べてみたところ、「元区長の角谷輔清氏の談によると、古くから亀山坂と呼んでいた。(中略)村人がこの坂の形状を亀の背に見立てて呼ぶようになったのかもしれない。(豊沢町には「亀の子山」と通称する山があったが、往時亀山坂一帯も「亀の子山」と呼ばれていたのかも。」と書かれています。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

天狗坂 |

標高 (坂上)23m、 (坂下)18m、 差4m |

| |

天狗坂上 |

天狗坂下 |

|

| |

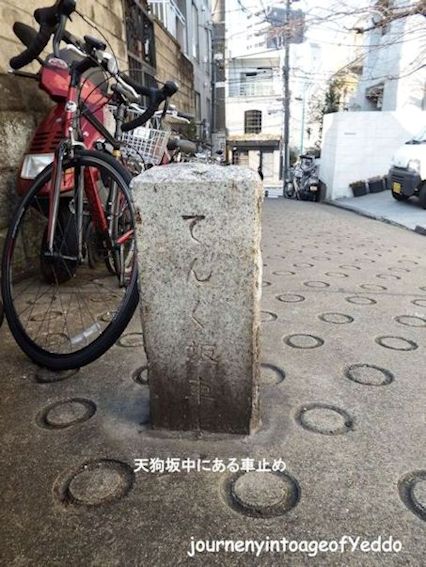

この坂の標には『この坂を、天狗坂といいます。岩谷松平(号を天狗嘉永二年〜大正九年 一八四九〜一九二〇)は、鹿児島川内に生まれました。明治十年に上京し、間もなく銀座に、紙巻煙草の岩谷天狗商会を設立し、その製品に金天狗、銀天狗などの名称をつけ、「国益の親玉」「驚く勿れ煙草税金三百万円」などの奇抜な宣伝文句で、明治の一世を風靡しました。煙草の製造に家庭労働を導入するなど当時としては画期的な、独創的な工夫をしました。明治三十八(一九〇五)年煙草専売法が実施されると、この付近の約四万三千平方メートル(一万三千坪)の土地に、日本人の肉食による体質向上を考えて、養豚業を始めるなど、国家的な事業に貢献しました。晩年、岩谷天狗がこの地に住んだことから、この坂名が生まれました。』と木標ではなく名板として書かれていました。坂は信号のある鉢山中東交差点から鉢山中学校方向へと上がる短い細い路地的な少し急な坂道で、坂中には右上の写真にあるように”てんぐ坂”と書かれた車止めがありましたが後からコンクリートを流し込んだと見えて車止の”止”がコンクリートに埋まっていました。坂上、坂下には車が入れないような車止めがありましたが、放置自転車、放置バイクの格好の置き場となってしまっているようで情けない景観になっています。坂上の民家内(ブロック塀側の民家?)には庚申塔がたくさん置かれており”庚申塔、二十三夜塔、地蔵塔”と説明板がありました。ここに自転車やバイクを放置されている方々はこの坂道が由緒ある坂道であることが判っているのでしょうか?道の片側のお屋敷のブロック塀が格好の放置自転車置き場となってしまっています。坂道愛好家としては大変残念なことです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

八幡坂 |

標高 (坂上)30m、 (坂下)15m、 差15m |

| |

八幡坂上

|

八幡坂中 |

八幡坂下 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

渋谷区には2つの八幡坂があります。ひとつは鳩森八幡神社の北側を下る坂道です(後述)。もうひとつはここ六本木通りの渋谷二丁目の信号から渋谷川の並木橋に下り中目黒方向へと下る道にある坂道で坂途中右少し奥には金王神社や豊栄稲荷神社があります。また金王神社奥には東福寺があります。坂は坂上はなだらかですが、神社参道辺りでは傾斜がきつくなっています。六本木通りから中目黒方向に抜ける主道路のようで車の往来が激しく、また幹線道路でよく見る納品等の作業車が道の両側に停車していてよい写真が撮れませんでした。写真ではよく判らないと思いますが、この坂道は下りきったところが渋谷側に架かる並木橋となりそのまま目黒区方向に上がって行く坂道となります。ちょど薬研の形をしている坂道です。 |

| |

|

| |

この項終わり この項終わり  |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|