| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

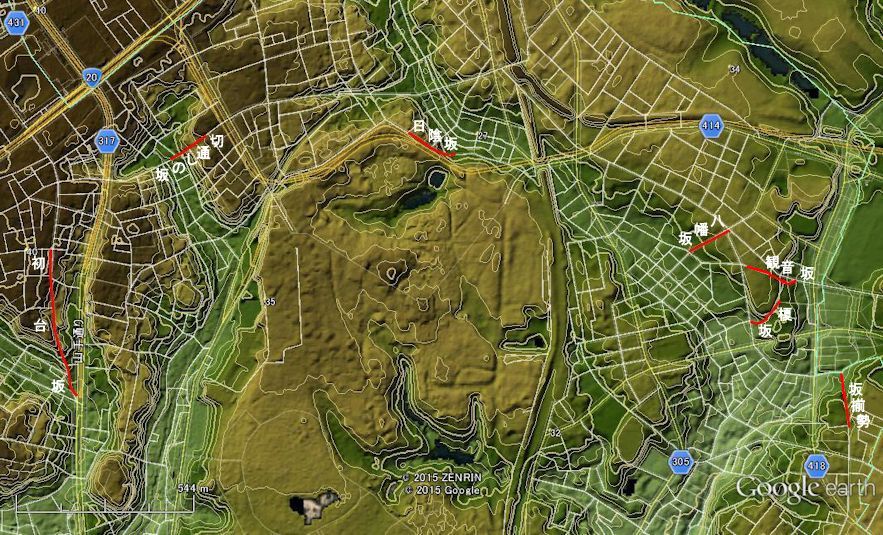

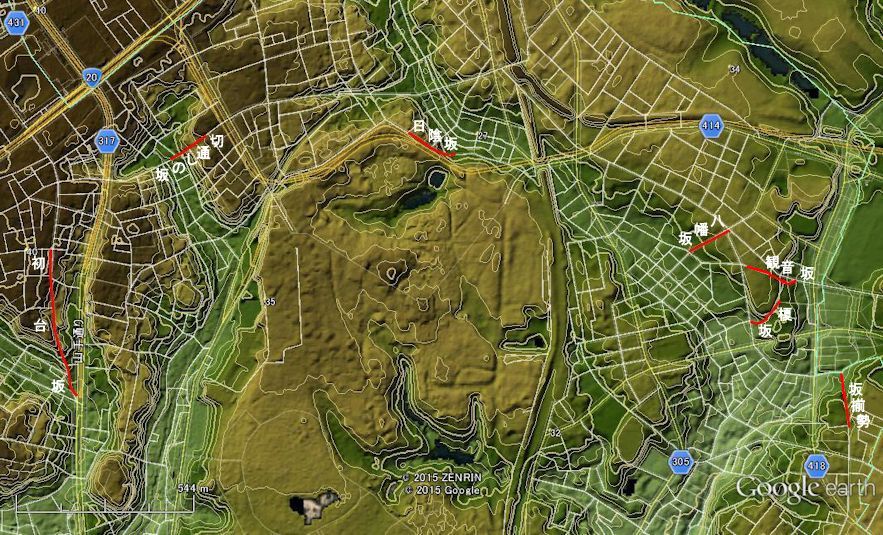

勢揃坂、榎坂、観音坂、八幡坂、日陰坂、切通しの坂、初台坂 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

勢揃坂(別名:源氏坂−江戸切絵図より) |

標高 (坂上32)m (坂下)25m (差)7m |

| |

勢揃坂上 |

勢揃坂中 |

勢揃坂中の国学院の勢揃坂門 |

| |

この坂の標には『ここのゆるい勾配の坂を勢揃坂といい、渋谷区内に残っている古道のひとつです。後三年の役−永保三年(一〇八三)に八幡太郎義家が奥州征伐にむかうとき、ここで軍勢を揃えて出陣して行ったといわれ、この名が残されております。 このとき従軍した武士の中に、武平氏良文の嫡流にあたる秩父十郎武綱(澁谷氏等の祖)が参陣して、手柄をたてたという伝説があります。真偽についてはもちろんわかりませんが、区内に伝わる源氏に関する伝説のひとつとして注目されます。』と書かれています。標は木柱ではなく看板になっています。坂はキラー通りを一本奥に入った慈光寺、竜厳寺が谷側に、山側に国学院高校がある細い道にあり標にも書かれています通りゆっくりと極なだらかに外苑ハウス前から国学院高校前を通り熊野神社方向に国学院高校のある丘の中腹を横に通って行く坂道です。「江戸切絵図集成」近江屋版の「改正青山長者丸邊圖」にはこの坂を”△〇俗名源氏坂”となっていますがいずれにしましても昔からある坂道のようですが、ご覧のように昼間はほとんど人通りを見ない夜間となると本当にさみしい坂道のようです。この坂道にある国学院高校の門の名前はkの坂名を取って”勢揃坂門”と銘うたれています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

榎坂 |

標高 (坂上)30m (坂下)25m (差)5m |

| |

榎坂上 |

榎坂中 |

榎坂下 |

| |

この坂の標は坂下の一直線の道との角にありました。標柱には『「榎坂」とは、ここから右手に瑞円寺の門前に向かって登る細い坂道のことです。かつて、榎の巨木があったことから「榎坂」と名つけられてといわれており、現在は鳩森八幡へ向かうこの道の右手に商売繁盛・縁結び・金縁・子授かりや子供の病気平 などの信仰を集める榎稲荷があります。』と書かれています。坂はキラー通りから千駄ヶ谷トンネル方向に曲がりトンネルを抜けたすぐの信号を右折して少し進んだところの右角に坂の木標が建ったいて右折する細道があります。そこが榎坂のある坂道の坂下となりゆっくりと蛇行しながら坂下はさほどでもありませんが、坂中から坂上にかけては傾斜もきつくなって上って行く坂道です。坂上の道をさらに進んでいきますと、T字路にあたり左側に瑞円寺がある”観音坂”に突き当たります。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

観音坂 |

標高 (坂上)32m (坂下)26m (差)6m |

| |

観音坂上 |

観音坂中 |

観音坂下 |

| |

この坂の木標は坂中ほどにあります。木標には『坂名は、真言宗観谷山聖輪寺の本尊であった如意輪観音像に由来します。観音は当寺の開山とされる行基の作と伝えられていましたが、残念ながら戦災によって焼失してしまいました。「江戸名所図会」によると、身の丈は三尺五寸で、両眼は金で作られていてといいます。』と書かれています。坂はキラー通りの観音橋交差点を山側に入ってすぐに真っ直ぐな道と左に迂回するような大きく右に曲がっている道とに出会います。”観音坂”はこの左側のカーブした坂道で坂下から少し上って所に木標が建っています。坂は大きく右に曲がりながら傾斜を持って上っていて坂中の傾斜はとてもきつくなりますが坂上近くになりますとほとんど平坦な道となり鳩森神社に出ることができます。坂下は観音橋が架かる渋谷川があり、近くにお住いのご高齢の方の話では、”この渋谷川でよく遊んだもんだ、また坂上から自転車で勢いよく降り出来てそのまま川へ落ち込んだのをよく見た。”とおっしゃっていましたが今は見る影もなく全く想像のつかない大きな通りがあり渋谷川がどの辺を流れていたのかさえわかりません。その上先日(平成25年3月初旬)何度目かここを訪れました時には、国立競技場の前(丁度渋谷川が流れていたあたり。)一帯を大きな掘削機が何台もでキラー通り横の緑地帯を掘削していました。これではこの辺の渋谷川跡は全くなくなってしまうことになります。都の遺跡調査が入らないものかと思いましたが状況から手遅れのようでこれでまたひとつの歴史が葬られてしまった!と痛感しました。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

八幡坂 |

標高 (坂上)32m (坂下)28m (差)4m |

| |

八幡坂上 |

八幡坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は”鳩森八幡神社前の信号のあるところが坂上となり河骨川”のある千駄ヶ谷三丁目の交差点方向に向かって極々なだらかにわずかながらの傾斜を持って下って行く長い一本坂道です。坂道の両側は商店街のようであり住民の生活道路のようです。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

日陰坂 |

標高 (坂上)34m (坂下)28m (差)6m |

| |

日陰坂下(東側) |

日陰坂上 |

日陰坂下(西側) |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は小田急線南新宿から明治神宮方向に向かって行き、首都高速道路4号線に出くわしたところに4号線に沿ってあります。坂の標がないのでどこからどこまでが坂なのかわかりませんでしたが渋谷区発行の「渋谷区文化財マップ」と「今昔 東京の坂」にある説明範囲を参考にしました。「今昔 東京の坂」では坂上から東側へ下る(写真左)範囲を日陰坂としています。またその説明には「明治神宮北裏を通るこの道は江戸時代暗く淋しいみちであったにちがいない。」と書かれています。記述通り明治神宮は江戸時代、彦根藩井伊掃部頭の下屋敷があったところでその北側の裏道で樹木が鬱蒼と茂っていて日中でも薄暗く淋しい道であったことは想像できますが、現在はご覧のとおり高速横の整備された道でまたマンションが建ち並び交通の激しい坂道となっています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

切通しの坂 |

標高 (坂上)38m (坂下)28m (差)10m |

| |

切通し坂上の立正寺前にある坂標(御影石?) |

切通し坂上 |

切通し坂と反対側の坂(薬研の風景) |

| |

切通し坂中にある木標 |

切通し坂下 |

|

| |

この坂の坂標には「岸田劉生が描いた 切通し坂」となっていて、岸田劉生が描いたこの坂道の絵が大変有名になっています。坂は上に首都高速新宿線が走る道を西参道口で左に(新宿駅側から)曲った道にあり、道左折してすぐには立正寺と言う大きな立派なお寺があります。その坂上の道の立正寺前にある標は黒御影石と思われる大変きれいな石標でそこには『画家 岸田劉生は、大正三年(一九一四)から五年(一九一六)にかけて代々木に住んでいたので、このあたりを描写した作品がたくさんあります。そのうちの一点に名作「切通之写生」(重要文化財)があり、大正四年(一九一五)に発表しました。』と書かれています。坂中の木標にも同じことが書かれていて、坂自身の説明はありません。この坂道を下って行きますと反対側にも坂がある丁度薬研のような形となりその坂底辺には河骨川が流れていました(川歩き 河骨川編を参照)。坂道の周囲には高い建物もなく静かな生活道路のようでした。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

初台坂 |

標高 (坂上)36m (坂下)26m (差)10m |

| |

初台坂上 |

初台坂中 |

初台坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は京王新線初台駅近くの旧玉川上水路に架かっていた”改正橋”のある道が坂上となり山手通りと平行した形で下って行き坂下は初台坂下信号で山手通りに入る長い長いだらだらと傾斜の少ない長い長い坂道です。坂下の先は代々木八幡宮の横を通る切通坂のある続いていたのではと思われますが、両方の坂道の真ん中を山手通りが南北にはしり昔の道を寸断してしまっているようです。現代の道は便利で合理的ですが、このようにいたるところで昔の道を寸断してしまっており情緒のない道となってしまっています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

この項終わり この項終わり  |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|