| |

|

| |

成子坂、蜀江坂 |

| |

|

| |

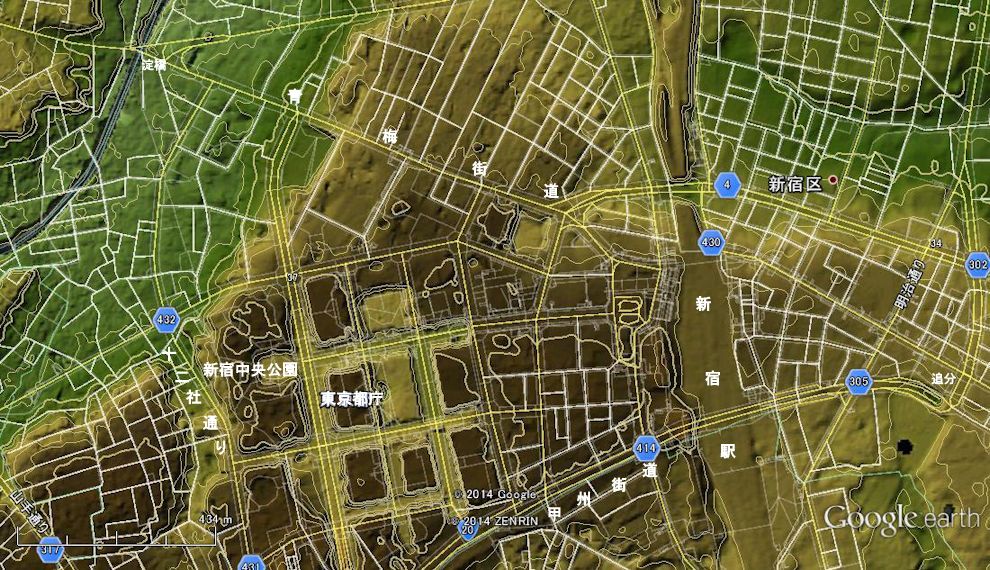

ここからは新宿駅の西側にある2本の坂道(成子坂、蜀江坂)を歩きました。 この2つの坂道は他の地域の坂道とは大変かけ離れた場余にあります。新宿駅、歌舞伎町、東京都庁のある西新宿と長年にわたる開発が行われて昔が全くと言っていいほど残っていない地域でもあります。

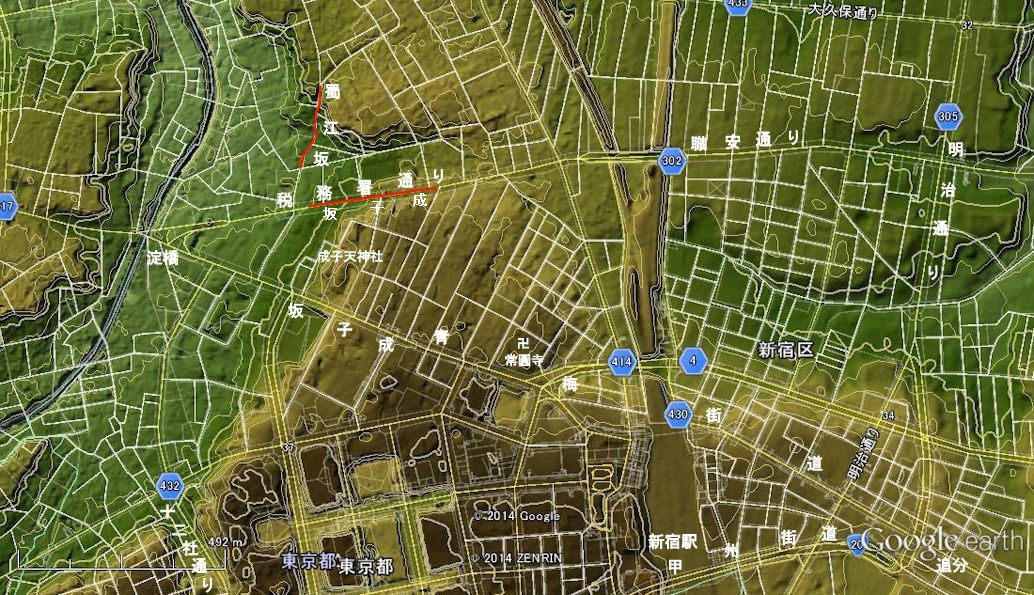

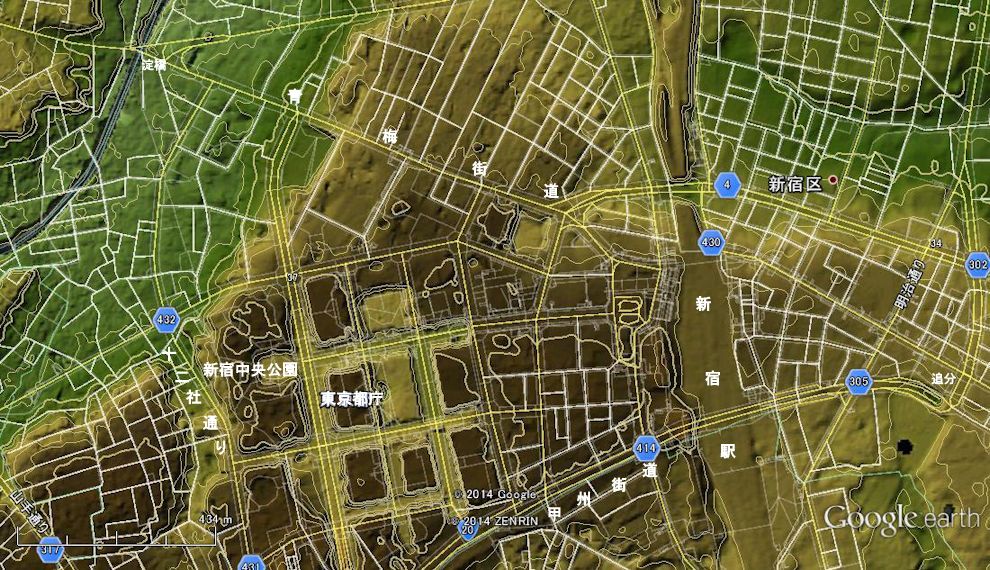

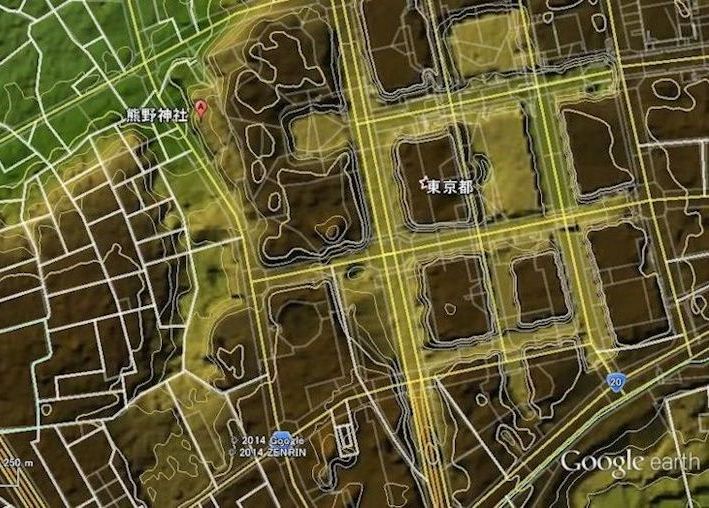

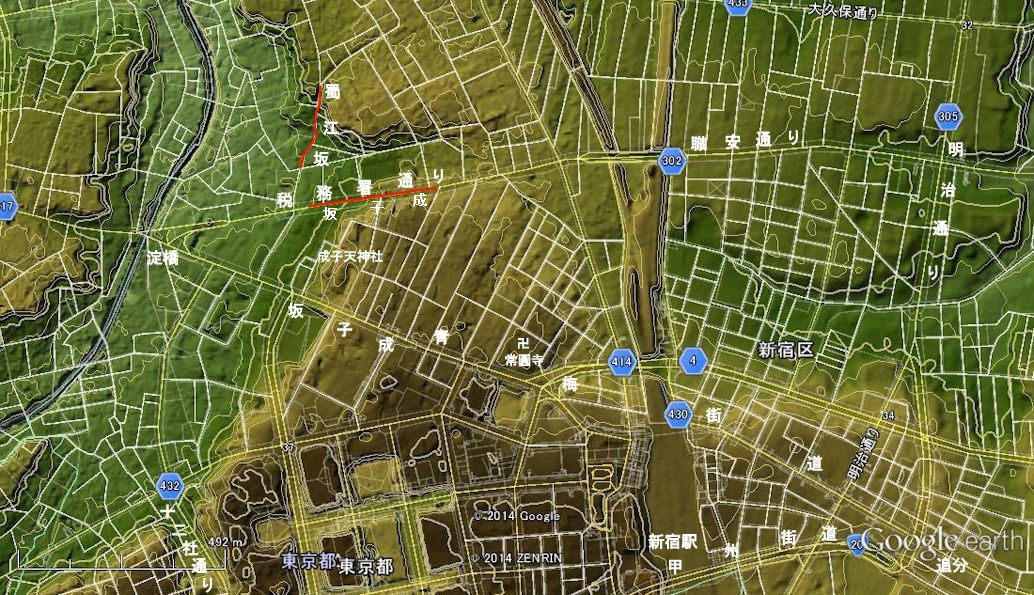

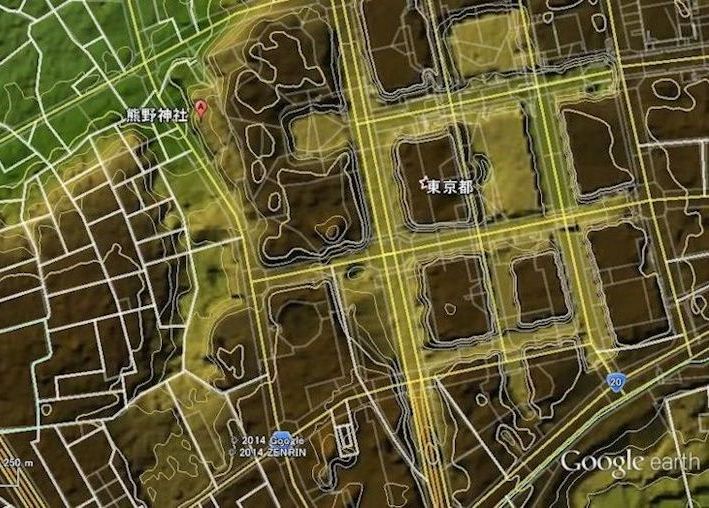

まずはじめに西新宿とその近辺はどのような地形で成り立っているのかを見てみます。次にこの2つの坂のある地域を重ね図で見てみました。 |

| |

|

| |

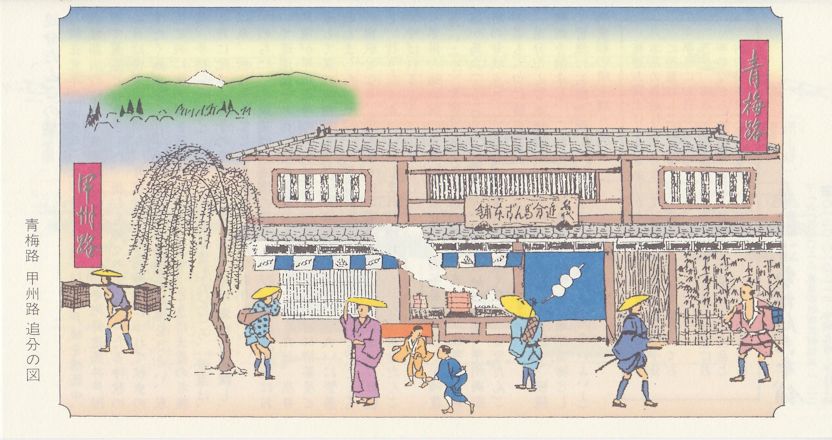

上の地形図を見ご覧になってわかることは、東京都庁のあるあたりは淀橋台地が南西方向から押し出してきて東京都庁のあるところが台地のはずれとなり大久保方向に落ち込んでいったいるところです。四谷大木戸方向からの甲州街道は昔内藤家のはずれ今の新宿三丁目辺りで甲州街道と青梅街道に分かれ、その分岐点を”追分”と呼んでいました。昭和の時代のころまでは追分という住所もありましたが今は新宿三丁目となってしまい街道の分かれるあたりに道標が埋め込まれているのと、近くに”追分だんご”の看板がある和菓子屋さんがあるくらいで、昔の面影は全く見られません。またここから新宿駅を通り新宿西口に出ると東京都庁のある辺りまでは超高層ビルや高層ビルが建ち並び、周りの景色を見るには都庁のあるビル群の西側まで行かなければなりません。その分昔が壊されてしまっていて、住所名も”追分”、”角筈”、”淀橋”と言った風情のある名前は消えてしまい、新宿○○丁目となってしまいました。この項では西新宿に今でも残る2つの坂道を追いかけるのと、昔の地名にかかわる歴史的な遺産も合わせて追いかけたいと思います。この辺の歴史遺産に関しましては、新宿区の地域観光課にお伺いして入手した資料や情報をもとに編集しております。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

成子坂(別名:鳴子坂、地蔵坂、豊島坂) |

標高(坂上)34m (坂下)28m 差6m |

| |

成子坂上 |

成子坂中 |

成子坂下 |

| |

この坂の標には『豊多摩郡誌によれば、「成子坂は、成子天神社前の緩傾路をいう。石地蔵は其南側にあり、年月を刻せず、古きものと見えざるが、香火常に絶えず稚児を喪いしもの供養する所なるにや傍らに庚申塔数基あり、延宝八年(一六八〇)、同五年(一六七七)の文字を読む、毎月十一日、二十二日はこの石地蔵の縁日、また毎月二十五日は成子天神の縁日として夜店多く並び・・・」とあり、成子坂一円は非常に賑った所だったことがわかる。』と書かれています。碑は金属板で坂途中の十字路の歩道脇にありますが、御多分に漏れず金属で削った跡やいたずら書きがあり判読に苦労しました。何が目的でこういう場所やもの等に金属での切り込みやスプレイでのいたずら書きをする人がいるのでしょうか?面白味も何もないと思うのですがしかも犯罪である認識もないのではと思うと腹立ちよりは日本人としての情けなさがこみ上げてきます。坂は青梅街道上にあり新宿駅西口大ガード下の大きな道路を青梅街道に沿ってしばらく歩くと”東京医大病院前”と言うバス停があります。坂はそのあたりから下り始めまずが坂上の勾配は少し急ですが、坂中辺りからはごくゆっくりと下っていく幅の広いりっぱに整備されている大きな道路にあります。標識がないので坂がどの辺からどの辺までかは判りませんが、東京医大病院前から2つ目に”成子坂下”と言うバス停がありました。またひとつめには”成子天神下”と言うバス停で、丁度バス停前には整備された参道がある大変きれいな”成子天神社”がありました。あまりにきれいだったので天神社の方にお聞きしたところ新築したそうで本年2月に完成したばかりだと言うことでした。道路も整備したばかりのようで、その整備の際に坂道標識が撤去されてしまったままではないかと思います。青梅街道ということで非常に車の流れがあり、漸く上のような写真を撮ることができました。坂としてはみりょ奥のない坂道です。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

蜀江坂 |

標高(坂上34m (坂下)26m 差8m |

| |

蜀江坂上 |

蜀江坂下 |

この坂の標には『かつてこのあたりが蜀江山と称されていたためこう呼ばれる。蜀江山の由来は、天慶の乱の時平将門(あるいは弟の将頼)が蜀江錦の衣の袖を落としたから、あるいは江戸時代に三代将軍家光が鷹狩りでこの地を訪れた時、紅葉の美しさを蜀江の錦のようだと称賛したからだという。』と書かれていました。坂は青梅街道の成子天神下と成子坂下のバス停の間にある細い道を北新宿一丁目方向に行きますと税務署通りに出ますが、その十字路をそのまま進むと蜀江坂下に出ます。この坂には坂下と坂上に標識があるのでこの坂がどこからどこまでを言うのかが明確に判ります。また坂はゆっくりとS字にカーブしていて傾斜もかなりある坂道です。坂中には蜀江公園があり蜀江山とはこの辺のことを言ったのではないかと思います。が今では住宅地となっていて昔を思うことができません。

|

| |

西新宿の現在も残る名前の付いた坂道は以上です。 |

| |

|

| |

西新宿の昔と今 |

|

|

|

| |

|

| |

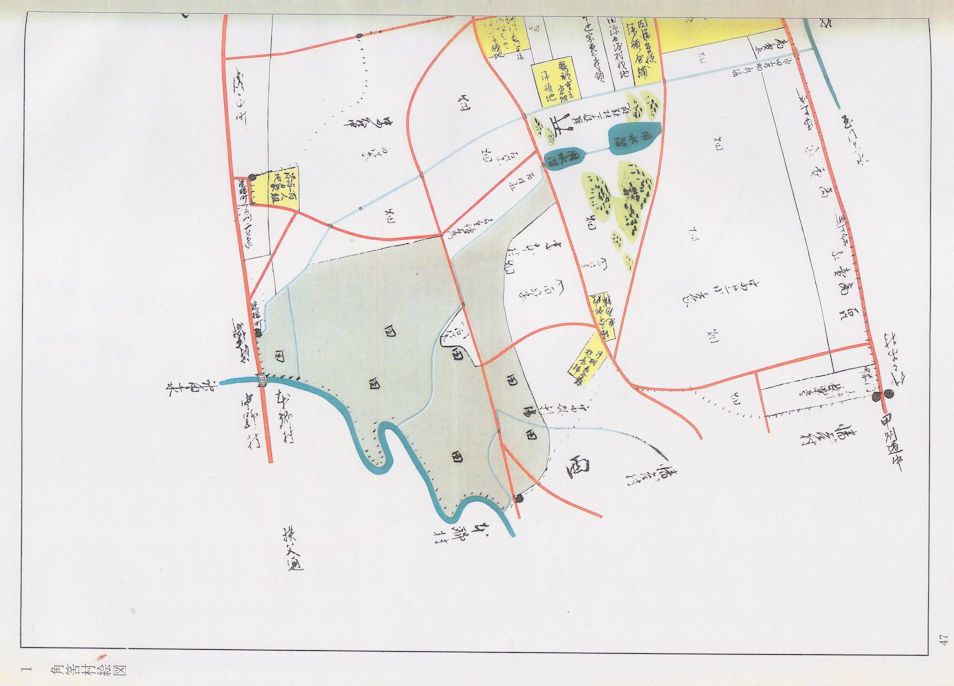

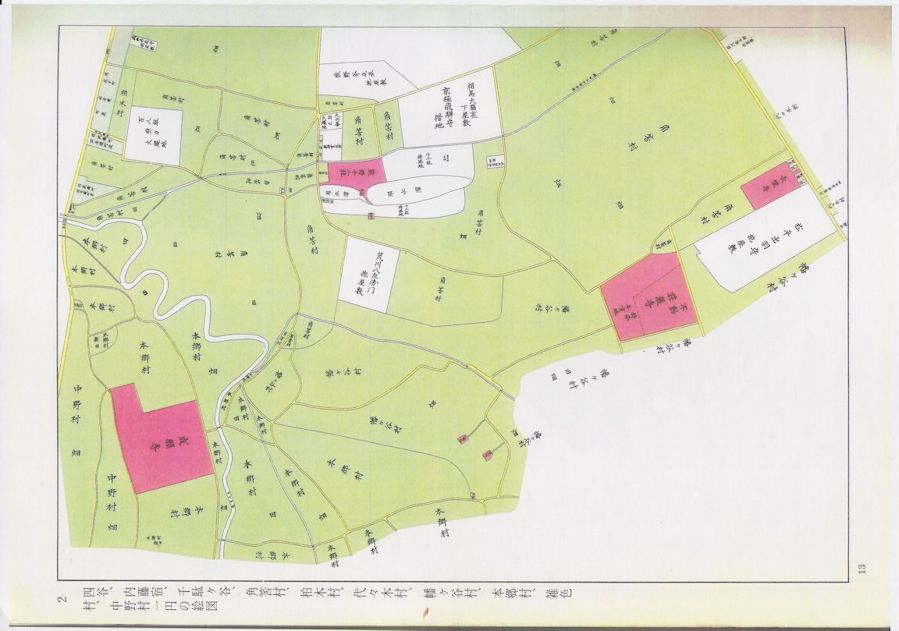

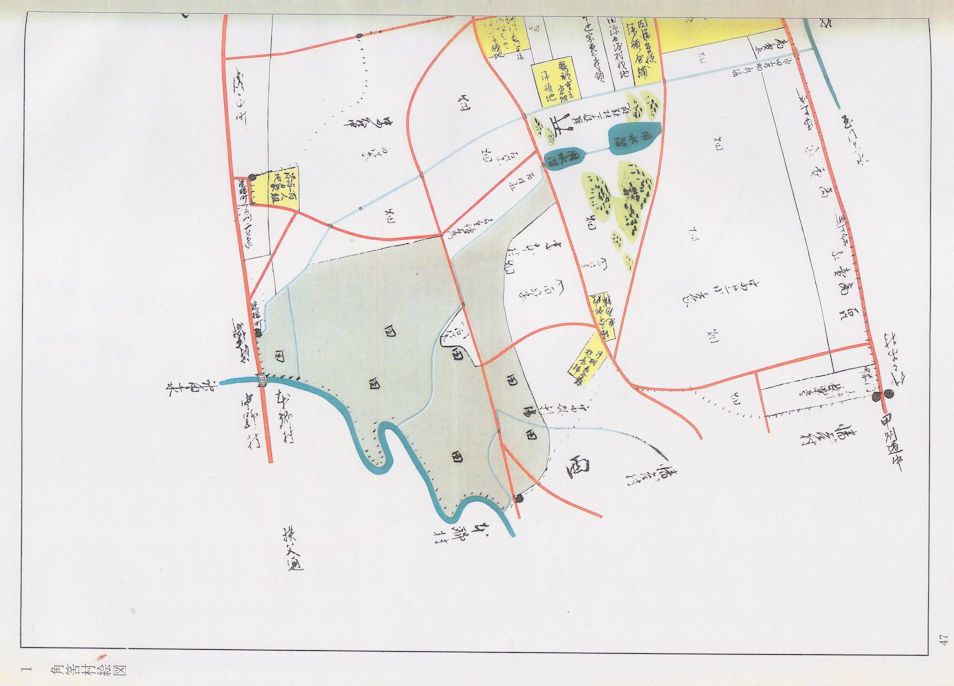

現在の西新宿と「江戸切絵図集成」の書かれた時代を見てみましょう。上の地形図は現在の追分あたりから淀橋までの現在図とその陰影図と「江戸切絵図集成」の内の「内藤新宿 千駄ヶ谷繪圖」です。切絵図は国会図書館で入手した切絵図の内、内藤新宿・追分あたりから西は淀橋(切絵図はここまででこれ以西はありません。)まで北側は青梅街道とその軒並みと南は甲州街道沿いの町並みの範囲です。現在の甲州街道は追分で大きく南下しており青梅街道の間はかなり幅が広くなっていますが、切絵図では両街道が追分で別れそのあとは直線で両街道の間は狭く描かれています。新宿駅はどのあたりになるのだろうか?東京都庁がどの辺になるのだろうか?と切絵図を見てみましても、昔とはあまりにも変化してしまったいるために凡その位置しかわかりません。当時のこの三角形の内側は追分あたりから都庁の手前くらいまで青梅街道側には成瀬隼人正や松平範次郎の屋敷が、甲州街道側には渡邊虎之助の屋敷が大きく構えられ、他は数件の武家屋敷が見られます。この間の両街道を結ぶ横道はありません。東京都庁のある辺りはこの松平範次郎の屋敷地と甲州街道側のお寺や畑地がそれではと思います。また新宿駅ですが、成瀬隼人正の屋敷地と渡邊虎之助の屋敷地との中間あたりではないかと思います。今は住所表記も変わってしまっていますが都営新宿線の新宿三丁目駅と東京メトロ丸ノ内線の新宿三丁目駅と副都心線の同じ名前の駅の3駅に囲まれたあたりに”追分”がありました。昭和の時代まではこの辺を”追分”と表していましたが今は”追分だんご”屋さんが当時の名前の面影を残すのみになってしまっています。追分の東側少し行ったところには”大宗寺エンマ堂”が切絵図にもありますが、花園神社はありません。この切絵図で判ることですが、内藤新宿という宿場町は追分を西の外れとした四谷側、大木戸から追分までの街道沿いを呼んだのではと思います。街道の両側には町人町が”内藤新宿上町”、”仲町”、”下町”と書かれて並んでいます。この辺りが内藤新宿の繁華街であったと思いますが今はその繁華街はずっと西側にずれて新宿駅周辺となってしまっています。このようにこの地域は切絵図の時代とは大変大きく様変わりしています。切絵図と比較できるのはほんのわずかですが今も残るお寺や橋、坂道です。十二社熊野権現は今も新宿中央公園内にありますが、昔あった”十二社の池”は全く面影がなくただ”十二社池の上”、”十二社池の下”のバス停があるのみです。が、バス停間の距離を見ますとその池はかなり大きな池であったことが推察できます。またいろいろな資料から昔のこの池は観光スポットとしておおいに賑わっていたようです。残念ながら現在はその面影は全くありません。 |

| |

|

| |

追分・成子天神の富士塚・十二社の池 |

| |

いくつかの観光スポットを追いかけてみました。昭和のころまでは住所表記にも使われていた”追分”、中野区との区境にある神田川に架かる”淀橋”、そして明治対処のころまでは新宿の一大観光スポットであった”十二社の池”を捜し歩きました。 |

| |

追分 |

|

|

|

| |

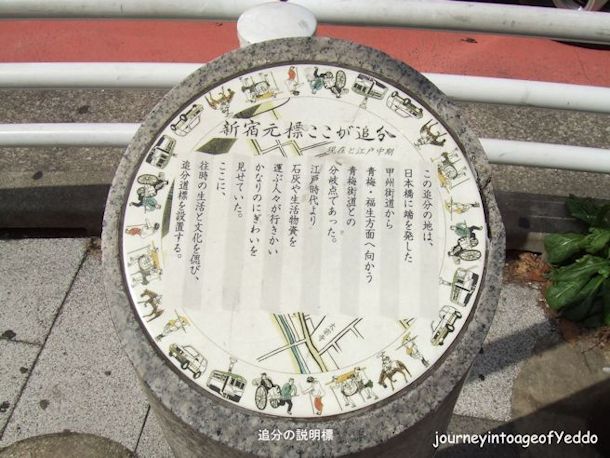

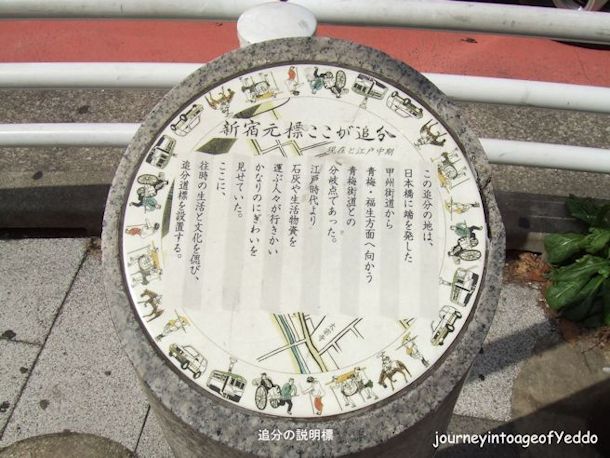

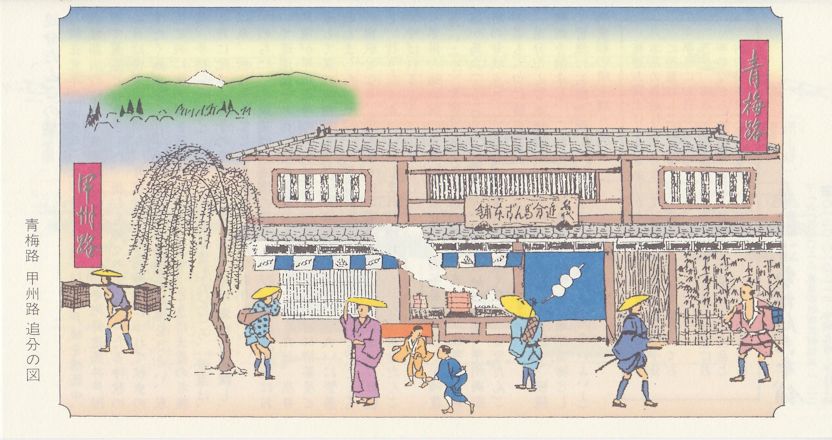

追分 左:甲州街道 右:青梅街道 |

左の写真の左手前歩道にある追分の図 |

歩道角に建つ追分の標 |

| |

追分の四谷側に今も残る”追分ダンゴ”屋さん |

追分ダンゴ屋の商品の中にある説明書

|

ここが新宿追分となる交差点です。今は十字路となってしまっていますが切絵図では大木戸方向から来た道(昔の甲州街道)がここで二股に分かれて一方は甲州街道、もう一方は青梅街道となっています。両街道とも追分付近からの道の両側には大名屋敷や武家屋敷が並んでいるだけで町人町は追分から四谷方向にかけてあります。今も残る”追分ダンゴ”屋さんにお話をお聞きしたところ”創業以来この場所に店を構え動いていない。”とのことでした。ちなみに串団子数種と豆大福を購入しましたが、どれも昔風の味でおいしかったのですが中でも醤油海苔の串団子がとてもおいしく感じられました。

|

| |

|

| |

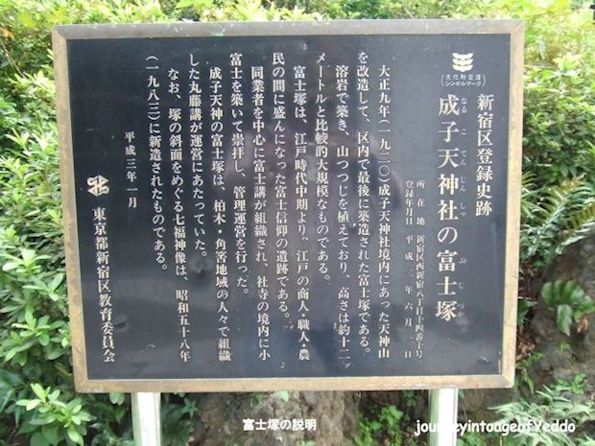

成子天神の富士塚 |

|

|

|

| |

成子天神裏にある富士塚 |

富士塚の頂上 |

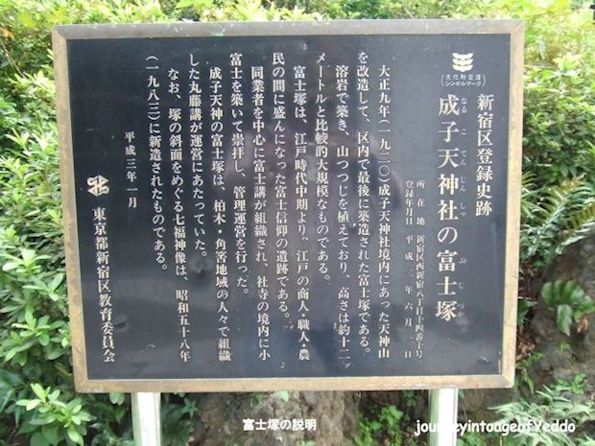

富士塚入口にある説明 |

| |

この富士塚は青梅街道沿い成子坂途中にある成子天神の左奥にあります。花崗岩を積み上げて造られた富士塚のようで富士塚麓にあった説明ではこのにははじめ天神山という山があってそれを改造して大正九年に建てられた富士塚としては都内で一番新しい富士塚のようです(説明より。)。他地域の富士塚同様に上ることができますが登山道の道幅が極端に狭く道筋には鉄柵や鎖が備わっていますが道が岩石で凸凹しておりとても歩きづらく、お年寄りにとっては危険とさえ思える登山道でした。また頂上はコンクリートと石で平坦に固められおり富士塚の容姿はとてもきれいなのですが頂上に行ってがっかりとなってしまいました。頂上からの展望も周りのビル群に遮られてしまい、時代だからしょうがないとは思いますがせめて富士山のある方向だけは開けておいてほしかったと思います。 |

| |

|

| |

十二社の池 |

|

|

|

| |

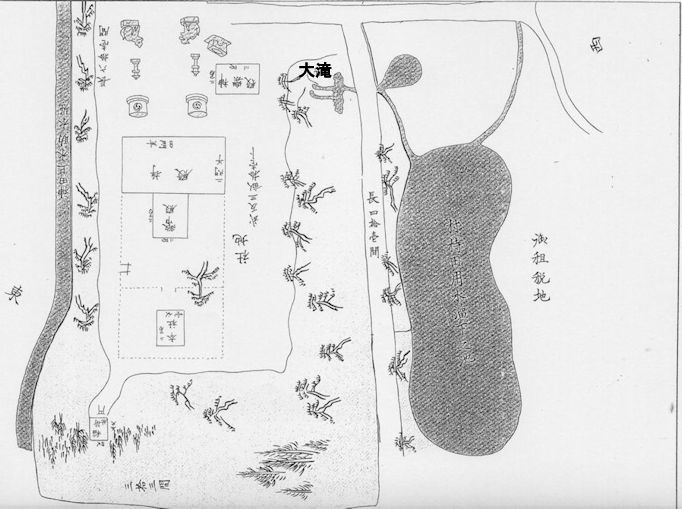

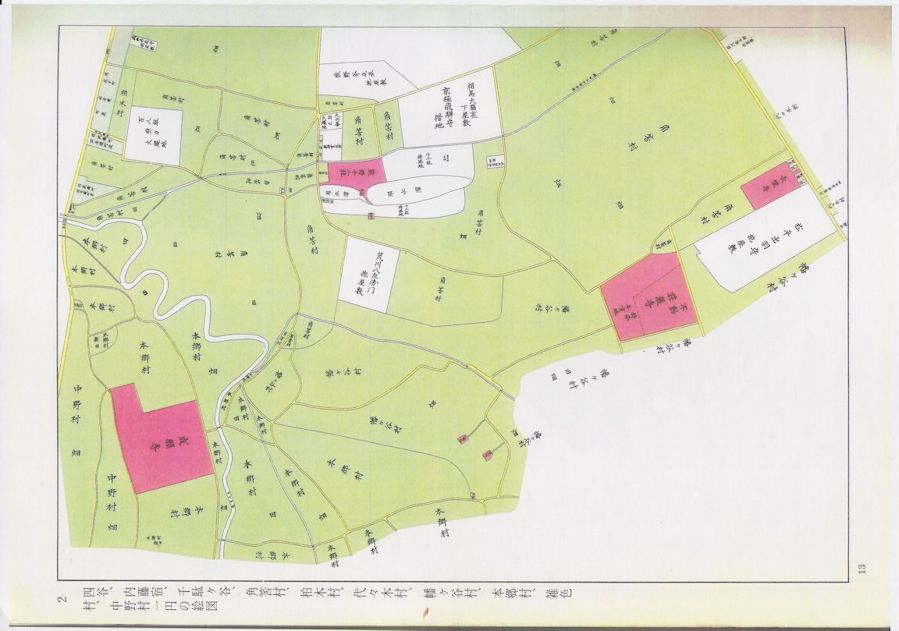

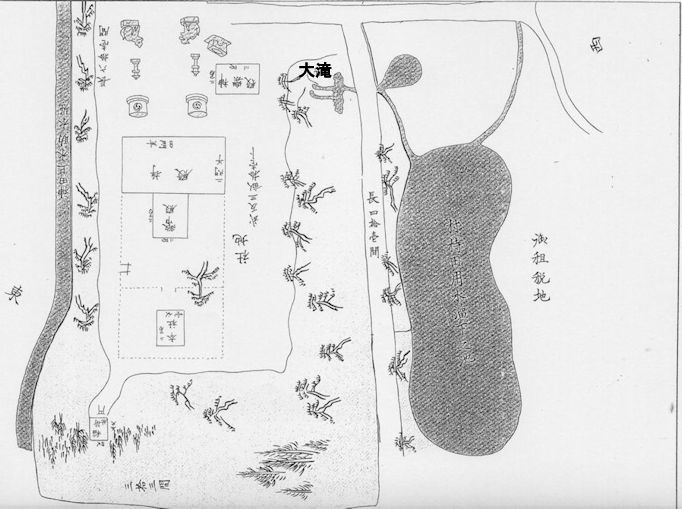

十二社の池は熊野十二社前、十二社通りを挟んだ反対側のいまはブルビル群のある位置に上下2つの池からなっていました。古地図にある池には”用水溜”と書かれていて(嘉永3年に書かれた「江戸 大絵図」(新宿区史)、人造池のようです。(詳しくは「新宿区史」をお読みください。)その生い立ちは古く新宿区の「新宿区史」には「熊野神社は応永十年(1408)に建てられてとあり、「八代将軍吉宗が淀橋に鷹狩に来て以来の景勝地として江戸の町民に喧伝され有名になった。」とも書かれており十二社は十二ソウと読まれる。とも書かれています。また、新宿区役所や熊野神社で無料配布されている「十二社 熊野神社の文化財」と言う小冊子には”慶長十一年(1606)伊丹播磨守が田畑の用水堀として大小2つの池を開発したもので(中略)大池の水源は湧水であったようです。”とあります。区史にも、慶長十一年(1606)伊丹播磨守によって大小の池が田畑の用水溜としてつくられ、享保年間(1700年代)料亭、茶屋が並ぶ観光地として栄えた。花街が並び戦前まで続いた。昭和四十三年(1968)副都心計画に伴い埋め立てられ消滅した。と書かれています。また、熊野神社には滝があり十二社の滝と呼ばれ高さは三丈(約9m)、幅一丈(約3m)あったとも書かれています。この滝のあった場所は、熊野神社裏を流れたいた神田上水助水堀からの流れが熊野神社の神楽殿横で滝となって十二社池の下の池に流れ込んでいたとされています。熊野神社の宮司さんにお聞きしたところ”滝のあった場所は今は特定できない。今の神楽殿の位置はその頃とは違ってしまっている。”とのことでした。しかし十二社通りから見た熊野神社のある場所の高さは小冊子にあるとおりにかなりの高さで、滝は落差があったことが覗えます。池は「江戸 大絵図」(嘉永3年:1850)にありますように2つの池からなっており上の池・下の池と呼ばれていたようで水源は上の池にある湧水と、熊野神社の東側を流れていた神田川除水助水堀(神田川助水堀跡は特集として取り上げていきます。)からの流れがあり、助水からの流れは熊野神社の神楽殿(今も残る。)横から滝(大滝と呼ばれていました。)となって下の池に流れこんでいる様子が「新宿区史」の「角筈村熊野神社絵図面」(国立国会図書館蔵)に描かれており、上の池と下の池は流れでつながっていたようです。下の池からの流出は文化3年の絵図に細々と書かれていて神田上水へ流れていた様子が描かれていますが、嘉永3年の絵図には見られず今はその流れは全くわかりません。上の池と下の池を挟んで西側も熊野神社の”持添地”と書かれていて熊野神社の広さが判ります。この2つの池の所在場所や現在の様子がどうなっているのかを新宿区が発行して資料を基に歩いてみました。また、ある時期にはこの辺には花街もあり大変に賑わっていたようですが今は全くの住宅地でしたが、その面影が残っている地域も見つけることができましたのでここに載せてみました。

|

| |

地域案内図に十二社の池を想像で書き込んでみました。 |

十二社池のあった辺りの地形図 |

| |

左の地域図は近くにあった案内図から十二社池のあった辺りを取り込み池跡(いろいろな資料からの想像)を重ねてみた図です。右の地形図は十二社池のあたりを地形図でロール・オーバーしてみました。地形図を見ますと池のあった跡一帯は窪地である事が判ります。また「御府内備考」や「新宿区史」によりますと”用水池”と人工池だったようですが、「新宿区史」には池には湧水があったようでその水源は甲州街道と南通りと十二社通りが囲む窪地の南側先端辺りにあったと思われますが今ではまったくの住宅街でその形跡は判りません。また「角筈区民センター前」の信号から西に少し進んだところに雑草に覆われた路地道がありますが地形図から見ますと台地の縁を回っている池の淵の道の残りのようです。しかしこの路地道を行ってみましたところ案内図(上左)にも行き止まりで書かれています。池上はひとつ西側の道とこの路地道の細い間にあったと思われます。 |

| |

文化3年(1806)の十二社池の図 |

嘉永3年(1850)の十二社池の図 |

下の池と大滝 |

| |

上の3枚の古地図はいずれも「新宿区史」にある「江戸 大絵図」(寛永3年)(左側)と「角筈村絵図」(文化3年((右側)の十二社の池を描いている古図です。地形図(陰影図)を見てみますとこの池のあった辺りは窪地(低地)であることが判ります。また南側の台地からこの窪地に向かって流れがあったのではないかと想像もできます。「新宿区史」によりますと上の池には湧水が湧き出ていたとありますがきっとこの台地からしみ込んだ水が窪地で湧水として流れ出ていたのではないでしょうか?今の角筈地域センターあたりが上の池のあった辺りの南の外れにあたりこの辺りから湧水が出ていたのではないでしょうか?以下の写真は両池のあった辺りを歩き回ってみたものを掲載してみました。また、熊野神社の方の池に関するお話も聞けましたのでここに紹介してみました。熊野神社を訪れた時は丁度お祭りの前日(2014年9月20日(金))で、神社内の飾りつけをしていました。左図の地域案内地図の十二社付近を切り抜きした地図に池のあったと思われる範囲を塗りつぶしてみましたが、いろいろな資料からのあくまでも想像の範囲です。これを作成している中で気づいたのですが、上の池の湧水があったと思われる付近に細い細い下草が生い茂った路地がありました。この道が上の池の西側の池端の道なのかと思い行ってみましたなら案内地図に書かれているように行き止まりの道でした。両側は建物の裏側にあたり自転車や自動二輪者の放置場になっています。 |

| |

池の上バス停横から池の下方向(左手に池があった) |

熊野神社入口 この左手が2つの池の境にあたる |

池の下バス停と池跡に建つビル(右手のビル群) |

| |

池の下横の路地(池の縁道だった?) |

池西側の階段坂と花街の名残り? |

池西側の台地と池跡への傾斜 |

| |

西側台地上から池跡へ下る |

池の上近くの窪地の景観(十二社通り側から) |

南通りから下る池跡の窪地 |

| |

路地奥は行き止まり |

池の上裏にある路地入口 |

|

| |

上の写真は上の3枚は十二社通りと熊野神社入口(中)と池のあったと思われるあたりに建つビル群(右)の写真です。いわば表通りから見た池跡の景色です。写真中は池の裏道と思われる路地のような道筋とこの辺りが花街であったと言われる景観がありましたので載せてみました。この裏道は熊野神社のある台地とは反対側の台地となっていて写真中右にありますよううにこの辺一帯が台地であり池跡に向かって幾筋かの道がありましたがすべてこのように下っていて下ったところに池があったと想像できます。3段目の2枚の写真は一帯が窪地であったことが判る両側の台地上から撮ったもので両側の台地から窪地に向かって下っている様子がよく判ります。一番下段の2枚は地形図で見ますと上の池の上流の台地が押し出している部分の細道(地域案内図に書かれている。)と思われこの細道の左側に池があったと思われます。ですがご覧のようにこの辺は埋め立てられて住宅地となってしまっており面影は全くありません。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|