| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

山吹坂、不動坂、久左衛門坂、はしご坂、団子坂、椎木坂、下戸塚坂、夏目坂、八幡坂、高田八幡男坂・女坂、グランド坂 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

ここからは新宿区の「新宿観光ガイドマップ」と「観光マップ」の内の「高田馬場・早稲田・大久保」の観光案内地図を片手に坂を追いかけます。この辺りには戸山公園という大きな公園がありその公園全体が島状の台地上にあり起伏にとんだ地形となっていますが坂道はあまりありません。この地域の北側には神田川が流れその間は田/畑が広がり、西側一帯も田/畑が広がっていて江戸の町のはずれといった様子です。面白そうな地形として椎木坂と久左衛門坂のある地形には低地を横切って橋のような形の台地をつないでいる地形があります。道としてもこの坂道のある横道に比べたての道がありません。東には戸山公園、西には早稲田大学のキャンパス、北は学習院女子大学のある台地上で三方向が台地に囲まれた低地底のような地域だからでしょうか?とてもおもしろそうな地形をしています。この辺もじっくりと追ってみたいと思います。 |

| |

|

| |

この辺の地形は北側は神田川が流れる低地(平地)が広がっています。その低地(標高6m)もすぐ南側にあるは箱根山(標高38m)を中心とする戸山の高台となり、急激に競りあがっている場所になります。この高台と明治通りのある反対側の台地との間を新宿文化センターあたりで右に曲がって新宿駅方向に延びる低地が走っていて、戸山の高台と明治通りの走る台地とを隔てています。戸山の台地も外苑東通りのある低地へ落ち込んでいてまた防衛省のある高台へと続きその高低差は、外苑東通りの低い所で標高が22m、防衛省の一番高い所で標高34mと12mくらいの標高差があります。陰影図をご覧になってお判りの通りこの地域も言葉ではなかなか表現できないような複雑な地形をもっています(上の陰影図を参照。)。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

山吹坂 |

標高(坂上)33m (坂下)24m 差9m |

| |

山吹坂上 |

山吹坂中 |

山吹坂下 |

| |

この坂の標には『この坂上の大聖院境内にある「紅皿の碑」にちなみ、こう呼ばれるようになった。紅皿は太田道灌の山吹の里伝説で、雨具がないことを古歌に託して、道灌に山吹の一枝を捧げた女性である。』と書かれています。坂は文化センター通りからひとつ入った細い道から丘の上にある”西向天神社”に上っていく階段坂です。短い距離を上っていくために非常に切り立った狭い急傾斜の階段坂で蛇が蛇行しているようにくねりながら階段を下りていく階段坂道です。坂上には”大聖院文書”の建物があります。この西向天神社へ上がって行く階段坂は4ヵ所ありましたが、天神に向かって右側の一番立派な階段坂は西向天神社の横を上がって行く階段坂ですが名前が付いていません。他と比べて比較的に新しい階段坂なのでしょうか?山吹坂は中央にある正面参道の階段坂のすぐ左横に蛇行した階段坂としてあります。その左側には”不動坂”があります。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

不動坂 |

標高(坂上)33m (坂下)26m 差7m |

| |

不動坂上 |

不動坂下 |

不動坂下右側にある碑(文字は判読できず) |

| |

山吹坂と不動坂の位置関係(Google Mapより) |

西向天神正面 |

西向天神右側の階段坂 |

| |

坂は久左衛門坂上にある横道を入っていきますと大聖院不動堂のある丘の下にでます。そこに西側から大聖院に上がる直線の傾斜のきつい階段坂があります。これが不動坂です。この坂の標は見つかりませんでしたが、坂下の右側に頭部が少し丸みを帯びている小さな石柱がありそこに”不動坂”の名前が刻まれていると解説している資料がいくつかあり、行ってみるとこちらも長い年月が経っていて文字が判読できないほどに風化してしまっていました(手で触ってみますとわずかに”坂”の文字が判別できました。)。丘上には西向天神社と大聖院不動堂があり、四方向から上がることができます。一番南側の階段坂は直線で傾斜もあり、西向天神社の横に出ますが坂の名前はありません。中央の階段坂が西向天神の正面参道と思います。すぐその横にきつい傾斜の折れ曲がった階段坂があり”山吹坂”の標識があります。一番西側の階段坂が”不動坂”となり短い傾斜のある直線の階段坂です。西向天神、大聖院とこれらの四つの坂道の位置関係をGoogle Mapから左の図に示してみましがいずれの坂も階段坂で急傾斜です。この西向天神のある丘が文化センター通りの走る低地からどれくらい急激な傾斜でせりあがっているかがよくわかる地形でもあります。 |

| |

西向の丘にあったの富士信仰 西向の丘にあったの富士信仰  |

| |

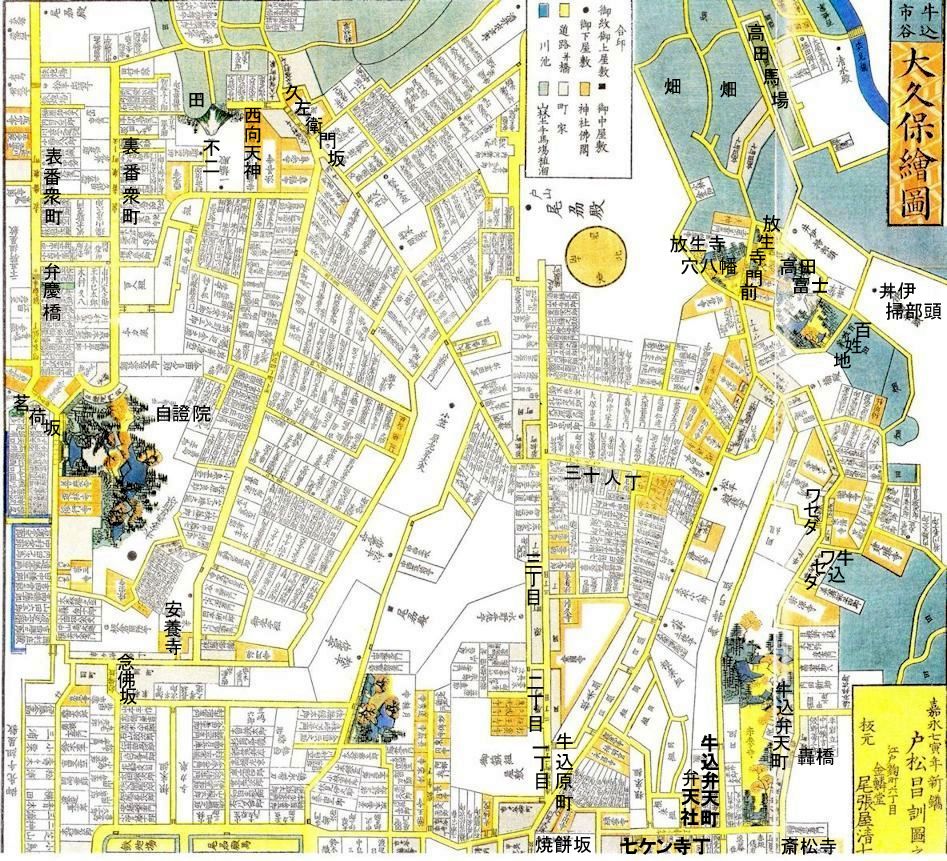

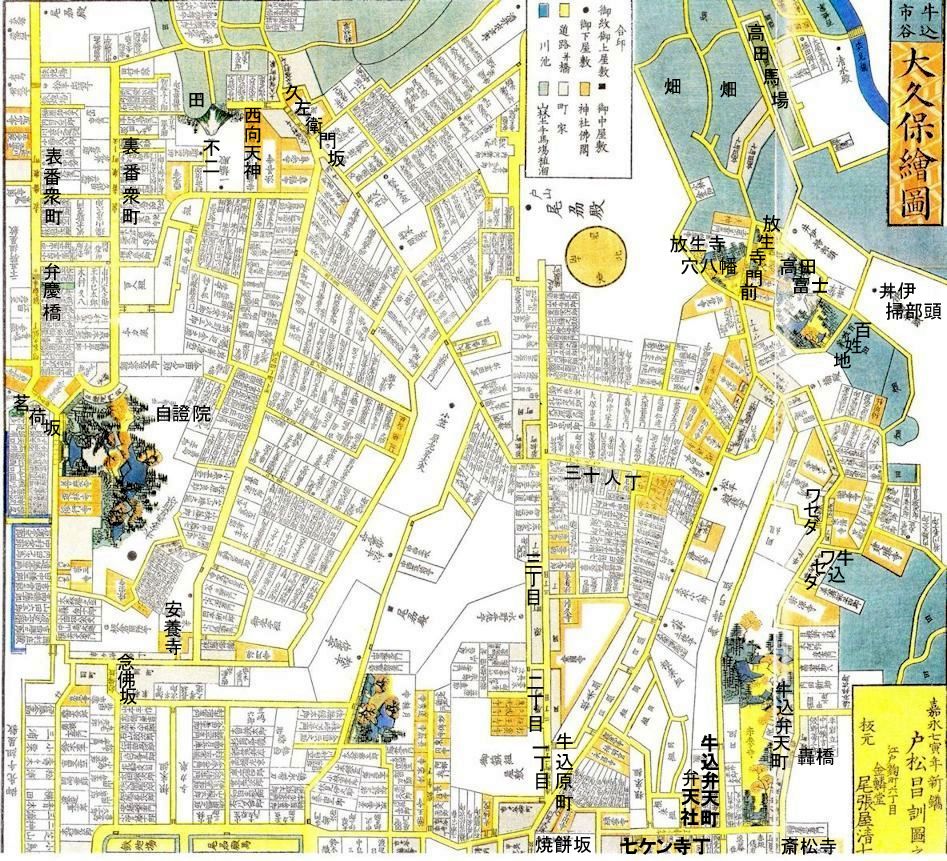

この辺りの切絵図(大久保繪圖)を見てみますと久左衛門坂と西向天神のあるあたりに一橋家の屋敷の裏側に”不二”と書かれた富士山の絵が描かれていましたので此の辺の富士信仰ではないかと気になり追いかけてみました。いろいろな資料や他の方々のホームペイジを検索していくうちにこの西向天神のある敷地内にある不二は”東大久保富士”と呼ばれているようです。”不二”(切絵図の中ではそのように書かれていますので”不二”としました。)は西向天神の丘に向かって右側にある階段坂を上っていくと坂途中にいろいろな石碑が建っているのを目にすることができ、その少し上に今は金網で囲まれていて近づけないようになってしまっていますがごつごつした岩(花崗岩か?)を重ねて山の形にし頂上に石碑が置かれています。これが”東大久保富士”であると思い掲載してみました。しかしこの不二に関する説明は見つかりませんでした。 |

| |

西向天神社の参道 |

坂途中にある石碑 |

岡上にある不二 |

| |

紅皿の墓 紅皿の墓  |

| |

この西向天神のある丘にはもうひとつの史跡があります。こちらには文化財遺跡としての説明をした標がありましたので紹介します。紅皿(べにさら)とは太田道灌の山吹の里伝説に登場する女性で、道灌の死後尼となって大久保に庵を建て道灌を弔っていたが死後その地に葬られた。と言う伝承が残っています(説明板にも同じことが書かれています。)。この場所は西向天神のある丘上からは直接行けず、一旦不動坂を下り、坂下にある道を右に上って行った丘の中腹にある駐車場の奥まった隅にひっそりと、しかししっかりと清掃がなされて佇んでいます。 |

| |

西向天神の正門 |

紅皿の墓(奥) |

紅皿の墓の説明板 |

| |

ここでエピソードをひとつ

ここを訪れた時に西向天神右わきの直線階段坂から上がり、まわりの写真を何枚か撮り、正門階段から下ろうとしたところ、私より少しお年を召したと思われる方が西向天神の境内を清掃していました。なんとなく丘下を眺めていますとその方が声をかけてこられました。この近くにお住まいの方とのことで、話は西向天神のことだけではなく、戦後真近のこの辺の様子のお話を聞くことができました。お礼を言いその場はわかれてのですが、”不動坂”や”紅皿の墓”、等周りの景色を見ながら文化センター通りを抜弁天通り方向に歩いていますと、先ほどお話をした方が自転車で追いかけてきて”ひとつ話し忘れたが丘上に富士があるが見つけられたか?”と言ってくれました。”いろいろお話を聞き歩き回ったので見つけることができました。”と答えたところ、”それはよかった、さっき伝えるのを忘れてしまったからね!”とわざわざ追いかけてきて伝えてくれたようです。まだまだ東京も長い間住んでおられる方々の人情は捨てたものではないなぁ〜!と感激した次第です。 |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

久左衛門坂 |

標高(坂上)34m (坂下)24m 差10m |

| |

久左衛門坂上 |

久左衛門坂中 |

久左衛門坂下 |

| |

この坂の標には『この坂は徳川家康の江戸入府以前から大久保に居住していた島田家の草創久左衛門が新しく開いた坂道であったため、こう呼ばれるようになったという。』と書かれています。坂は抜弁天通り(職安通り)の抜弁天信号近くにある横道的な下り坂の坂道で抜弁天通りから入る坂上に坂の標が建っています。坂上からゆっくりと左にカーブしながらかなりの傾斜を持って下っています。切絵図が書かれた頃はこの久左衛門坂のある道しかなく若松町方向から新宿百人町へ行く主要な道であったことが覗われます。また久左衛門坂のある道の南西方向は田畑が開けている地域となっています。しかし今は職安通りができてしまっているためにご覧のように完全な抜け道的な坂道となってしまっています。坂上には抜弁天(厳島神社)が今もあります。切絵図にも台町坂のある通りと抜弁天通りが交わる股に”別當二尊院抜弁天”と書かれており、今の場所と変わりないようです。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

はしご坂(別名:梯子坂(標識では漢字となっています。)) |

標高(坂上)36m (坂下)25m 差11m |

| |

はしご坂上 |

はしご坂下 |

はしご坂下の遠景 |

| |

この坂の標には『坂道が急で、あたかも梯子を上るようであったため、梯子坂と名づけられた(「新選東京名所図会」)』と簡単に書かれています。坂は抜弁天通りを久左衛門坂上から横に少し入ったところが坂上となっていて、ご覧のように坂上からは明治通りが通る低地を隔てて大久保方向が見える眺めの良い場所です。が、標識にも書かれているように短いながら非常に傾斜のきつい、それこそ階段と手摺がなければ上り下りに大変難儀してしまう急傾斜の坂道です。切絵図には久左衛門坂の北に栄福寺(現代地図では永福寺となっています。)を挟んで折れ曲がった道が描かれていますが坂道名や坂の印(|||)はありません。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

団子坂(別名:馬の首団子坂) |

標高(坂上34m (坂下)31m 差3m |

| |

団子坂上 |

団子坂下 |

この坂の標はみつかりませんでした。坂は弁天通りの都営地下鉄大江戸線若松河田駅すぐにあります。傾斜のないごくなだらかな坂上からゆっくりと左にカーブしながら厳島神社方向に下って行く標高差のない坂道です。道は弁天通りから職安通りへと続く主要な道路で交通量の多い道でもあります。切絵図にも焼餅坂方向から大久保通りを進み若松町で弁天通りへと別れそのまま進むと久左衛門坂にでる道がありますが、若松河田駅のあるあたりには坂名も坂の印”|||”もありません。「今昔 東京の坂」には「いまは、勾配はほとんどない。以前は泥ンこ道の急坂であった。」とありますが、それがしのばれるような景色の全くなくなってしまった坂道です。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

椎木坂(別名:向坂、砂利場坂) |

標高(坂上)33m (坂下)24m 差9m |

| |

椎木坂上 |

椎木坂中 |

椎木坂下 |

| |

この坂の標には『かつて尾張藩戸山屋敷(現在の戸山ハイツ)の内に椎の木の大木があり、この坂道を覆っていたため、椎木坂の名がついた。また、古くはこのあたりが砂利取場で、東西に上る二つの坂があったことから向坂とも呼ばれた(「新選東京名所絵会」)』と書かれています。坂は大久保通りの戸山ハイツ前の信号を坂下として坂上は統計局信号手前に出られる大久保通りから坂下から向かって右に入った抜け道のような道にあります。坂下からは左右にカーブしながら上っていきますが、あまり傾斜がないと思って歩いていますすと坂上付近ではかなりの傾斜の坂道となります。切絵図にも道はありますが坂はか描かれていません。坂道の北側一帯は尾張候の下屋敷である戸山屋敷の広大な屋敷跡があり(現戸山ハイツ)緑に覆われた閑静な所となっています。しかし坂道は一方を高いコンクリート塀に遮られたしかも坂下脇で工事をやっていたせいかどこにでもある脇道としか感じることができませんでした。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

下戸塚坂 |

標高(坂上)35m (坂下)25m 差10m |

| |

下戸塚坂上入口 |

下戸塚坂上 |

下戸塚坂下 |

| |

この坂の標には『江戸時代、この地は武家屋敷などで占められ、町名は付けられず、この坂も無名坂であった。明治五年(一八七二)下戸塚町となったことにより、この坂も町名と同じ下戸塚坂と呼ばれるようになった。』と書かれています。坂は早稲田通りと大久保通りを結ぶ夏目通りの夏目坂を上りきったあたりから二股に分かれた右側の道にあり、坂上は若松町信号に出る、坂上付近では急傾斜のある細い細い坂道で坂下ではその傾斜もゆるくなっています。写真上中を見ますと切り通しのように見えます。坂上からは建物が密集していて川の流れは見えませんが、神田川の流れる低地がよく見てとれます。切絵図にも名前はついていませんが夏目通りから大久保通りに出る道が二本描かれていますがそのうちの一本が坂上両側に今も存在するお寺(本松寺、感通寺、清源寺、等)がありこの道にあった坂と断定できます。が、尾張屋版にも近江屋版にも坂道名も坂道の印(|||)も描かれていません。本当に名も無き坂道であったのでしょう。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

夏目坂(別名:豊島坂) |

標高(坂上)22m (坂下)12m 差10m |

| |

夏目坂上 |

夏目坂下 |

夏目坂通り下と早稲田通り(左) |

| |

この坂の標には『夏目漱石の随筆「硝子の戸の中」(大正四年)によると、漱石の父でこの辺りの名主であった夏目小兵衛直克が、自分の姓を名付けて呼んでいたものが人々により広まりやがてこう呼ばれ、地図にものるようになった。』と書かれています。坂下が東京メトロ東西線の早稲田駅すぐで早稲田通りから南東方向に入る道、早稲田駅信号から喜久井町信号を通り若松町信号で大久保通りに出る夏目坂通りにある長い坂上の傾斜に比べ坂下はゆったりとした下りになる直線道にあります。早稲田通りと夏目通りの二股に分かれる地点に夏目漱石誕生の地があります。道は広くはありませんが、幹線道路から入る商店街の様相をしている坂道で車の流れの途絶えない坂道でもあります。切絵図ではこの辺は江戸のはずれになるのか戸山尾張藩下屋敷(現戸山ハイツ)から北側は大名屋敷は点在するものの周りは田畑で囲まれているだけです。穴八幡前から東へ行く道があり少し行くと二股に分かれ右の行くと夏目坂のある道になりまた二股となり夏目坂通りではない方へ進みますと焼餅坂に出られます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

八幡坂 |

標高(坂上)20m (坂下)13m 差7m |

| |

八幡坂上 |

八幡坂下遠景 |

穴八幡(左)と八幡坂(右) |

| |

この坂の標には『坂名は穴八幡にちなんで八幡坂と名づけられたものである。この地は、もと高田と呼ばれ、穴八幡は高田八幡とも呼ばれていた。昔の道は急坂で、坂の下り口、上り口には、いわゆる「立ちん坊」が立ち、荷車の暴走を止める手助けをして、賃金をもらっていたと伝えられる。昭和三九年十二月、地下鉄早稲田駅が開業して、坂下の馬場下付近はにぎやかさを増した。』と書かれた碑が坂中の穴八幡側の歩道の樹木と樹木の間にひっそりと建てられている。碑はまだ新しい御影石のようできれいに磨かれていましたが、背が低くあまり目立ってはいませんでした。坂は早稲田通りにあり坂下は諏訪通りと交わっています。早稲田通りと諏訪通りの分かれるところに穴八幡偶があります。坂道は高田馬場駅に続く幹線道路で道幅も広く交通量のたいへん多いなだらかな坂道でもあります。切絵図で見てみますと穴八幡の周りは大名屋敷(井伊掃部頭の下屋敷や清水殿と書かれた大名屋敷の下屋敷)が点在するもののまわりは”田畑”で覆われています。この八幡坂坂も道はありますが”放生寺門前”と書かれていて坂道の印(|||)もありません。そのまま坂道を上って行きますと”高田馬場”があった辺り(今の戸塚第一小学校辺り)に出られます。 |

| |

|

|

|

|

| |

高田八幡男坂、女坂 |

|

| |

八幡坂、高田八幡男坂、女坂の位置関係 |

左の地図は”Google Map”で高田八幡宮と男坂と女坂の位置関係を取り込んでみたものです。男坂は早稲田通りと諏訪通りの馬場下町交差点にあり、女坂は交差点から諏訪通りを少し進んだ位置にあります。階段坂が薄くて見づらいかも判りませんが、その位置関係はよく判ると思います。

|

| |

|

男坂 標高(坂上)22m (坂下)13m 差9m |

| |

高田八幡男坂上 |

高田八幡男坂中 |

高田八幡男坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は東京メトロ東西線の早稲田駅方向から歩いていきますと早稲田通りと諏訪通りの交差点にある高田八幡(穴八幡宮)へ上る大きな鳥居があり、途中で平坦になりまた階段がある2段の階段坂が男坂です。都内の神社へのよくある表参道(男坂)と裏または横手にある参道(女坂)といった階段坂です。大きな鳥居の広い幅を持った坂で短い急傾斜の階段坂です。坂下前が諏訪通りと早稲田通りの交差点にあたり大変交通量の多い交差点ですが岡上にある穴八幡へと上がる大変急傾斜の階段坂です。 |

| |

|

|

|

女坂 標高(坂上)22m (坂下)14m 差8m |

| |

高田八幡女坂上の片方 |

高田八幡女坂上のもう一方 |

高田八幡女坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は早稲田通りと諏訪通りの交差点にある男坂に対して諏訪通りに面していて、高田八幡(穴八幡)へ上る横手にある階段坂で、ご覧のとおり階段下から数段上って2手に分かれた階段坂になっています(写真右)。神社へ上るためのよくある男坂と女坂ですが、この高田八幡女坂は途中に踊り場があるほど急傾斜の階段坂でとても短い距離を極端な傾斜を持って上っています。「今昔 東京の坂」には「境内の西から屈折して下りる、ゆるやかな段坂がある。」と書かれていますが、今は途中に緩やかな階段はありますが両方向とも急角度で下っています。坂はとてもきれいで「今昔 東京の坂」の書かかれた以後、最近に作り直されてものではないかと思われます。男坂、女坂、共に大変きれいに整備されています。男坂と女坂の坂下の標高差は、女坂下の方が男坂下に対して諏訪通りが少し上っているということです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

グランド坂 |

標高(坂上)18m (坂下)10m 差8m |

| |

グランド坂上 |

グランド坂中 |

グランド坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は早稲田通り西早稲田信号と新目白通りグランド坂下を結ぶ道にあり早稲田大学横を通るような格好になっている比較的新しいと思われる坂道です。切絵図の書かれたころは早稲田大学の敷地一帯は井伊掃部頭の広大な屋敷と穴八幡等の神社が多数点在し、その周りは田畑となっていますが、今とは大変かけ離れてしまっているために想像が付きません。「今昔 東京の坂」によりますと”明治のころは村道であった。”と書かれています。切絵図にも井伊掃部頭の屋敷の両側には道がありその横は田畑となっていて、このどちらかではないかと思われますが確証はありません。坂は傾斜もあまりなく平坦に大きくワインディングしながらわせだとおりぁら新目白通りへとゆっくりとなだらかに下っています。場所がら学生が多く人通りの多い坂道です。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

早稲田大學内の古墳跡 早稲田大學内の古墳跡  |

| |

位置としては早稲田大学の早稲田キャンパス内になるのですが、新宿区が発行している観光マップ「新宿歩」に載っていましたので寄り道してみました。正門で警備員さんがいましたので、訪問したい主旨を説明したところ快く承諾していただきその場所まで説明までしてくれました。キャンパス内は普通の人でも入れるようで中国人らしき若い女性たちの観光客が大きな声でおしゃべりをしながら写真を撮りまくっていました。そんな風景を見ながら案内された通りの敷地内の道を歩いていきますとキャンパスの早稲田通りに面した隅にひっそりとその場所がありましたので以下に紹介します。 |

| |

冨塚跡のある場所左側から |

冨塚正面にある塚跡の説明 |

冨塚跡のある場所右側から |

| |

この塚跡のある場所は、早稲田大学キャンパス内大隈重信像のあるところを左側に校舎の間にある階段のを上がって行きますと写真右の場所に出ます。冨塚跡は樹木が数本植えられ、そこが古墳跡であることの説明書きが建っています。同じ道を帰り階段を下りて振り返った見て分かったのですがこの辺りは斜面の途中の傾斜地で古墳時代の人々はここに住居を構えこの古墳跡近くまで海が入り込んでいたのか?生活できるような川が流れていたのではないかと思われます。地形図を見ましても冨塚がある場所は八幡坂がある台地が文京区側になだらかに落ち込んでいて早稲田通りの八幡坂の反対側にある夏目坂との間の低地から文京区側一帯に広がる平地(低地)がありこの低地一帯は大昔の海であったのではと想像されます。その奥は早稲田通り側からくる学生のための門(通用門的なものです。)があり自転車置き場となっています。開門の時間帯があるのか訪れた時は閉まっていました。下の切絵図ではこの場所は”高田富士”と書かれています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

この地域の切絵図 この地域の切絵図  |

| |

この辺りの「江戸切絵図集成」が書かれた頃の今とは大変異なっていたようです。現在の地図に落とし込むのが難しいので切絵図の「大久保繪圖」を尾張屋版を取り込んでみました。(下の絵図は国会図書館にて入手した切絵図・尾張屋版を必要な部分を切り出しそこに書かれている坂名・町名・等を書き込んで表現してみました。) |

| |

|

| |

上は切絵図の「大久保繪圖」(尾張屋版)に当時の道筋の表記や今に残る坂、お寺、等を書き込んでみたものです。これらを基に切絵図の時代と現代の道筋とを比較検討してみたいと思います。まず、靖国通りですが、現在は合羽坂(この繪圖にはない)方向から安保坂を通ってかめわり坂と通り新宿駅に向かっていますが、この時代は安保坂はなく茗荷坂へと下りくの字になってまたまっすぐ進む道(表番衆町と書かれています。)と自證院横を通る道(裏番衆町と書かれています)に分かれていますが、自證院横の道には坂名も坂の印”|||”も書かれていません。念仏坂は現在の場所とほぼ同じところに位置すると思いますが、安養寺坂は安養寺は今も同じ位置にありますが、その横の道には坂名も坂の印”|||”もありませんが、そのまま行きますと久左衛門坂下に出ます。靖国通りを住吉町信号で別れ右に入るところに台町坂があり、久左衛門坂上の抜弁天に続いていますが、当時はこの道はなかったようで安養寺裏の道が住吉町から抜弁天への主道であったようです。またこの辺り一帯は大名屋敷の広大な敷地と、武家屋敷が密集している地域で主要道路以外は路地や裏道も、また道の数もそんなには多くなかったようです。職安通りの都営大江戸線若松河田駅近くにある団子坂は当時も焼餅坂から牛込原町と言う通り名で、今と同じ若松町の信号で大久保通りから別れ抜弁天通りとして駅近くに団子坂がありますが、道は切絵図の時代も同じですが坂名も坂の印”|||”もありません。しかし道はそのまま進みますと久左衛門坂上に出ています。この職安通りも抜弁天通りから今は真っ直ぐに東新宿方向に通っていますが、繪圖の時代には久左衛門坂のある道しかなく、また久左衛門坂を過ぎますと一面”田”、”畑”tなっています。その久左衛門坂横に現在の位置と同じに西向天神があり、その頃から”不二”と書かれた富士山があります。この富士信仰の山は穴八幡のすぐ近くの宝泉院内にも”高田富士”として書かれています。現在の焼餅坂から夏目坂、八幡坂とつながる道は当時もありますが、夏目坂、八幡坂の坂名はなく、また坂の印”|||”もありません。いまの夏目通りと名のある道は三十人丁の名がありいまの大久保通り近くには”|||”が書かれています。大久保通りも今の様子とは少し違いますが、面白いのは戸山町信号で道が三角形になっていますが、昔は真っ直ぐな道はなくここで折れ曲がっています。今もそのまま残っています。戸山ハイツのある地域や早稲田大学のある地域は昔大名屋敷のあったところです。穴八幡を過ぎたあたりからは田畑がほぼ占有していますが、早稲田通りとその一つ裏の長方形の形の区画があり昔の”高田馬場”があった辺りと思われます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|