| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

切通坂、天神夫婦坂、天神男坂、天神女坂、中坂、実盛坂、ガイ坂、三組坂、立爪坂、妻恋坂、新妻恋坂、清水坂、横見坂、樹木谷坂、傘谷坂、

湯島坂、昌平坂、相生坂、お茶ノ水坂、油坂、富士見坂、建部坂、忠弥坂、金毘羅坂、壱岐坂、新壱岐坂、新坂、旧東富坂、東富坂、無縁坂、

見返り坂、見送り坂、菊坂、金魚坂、本妙寺坂、炭団坂、梨木坂、鐙坂、胸突坂、新坂、石坂 |

| |

|

| |

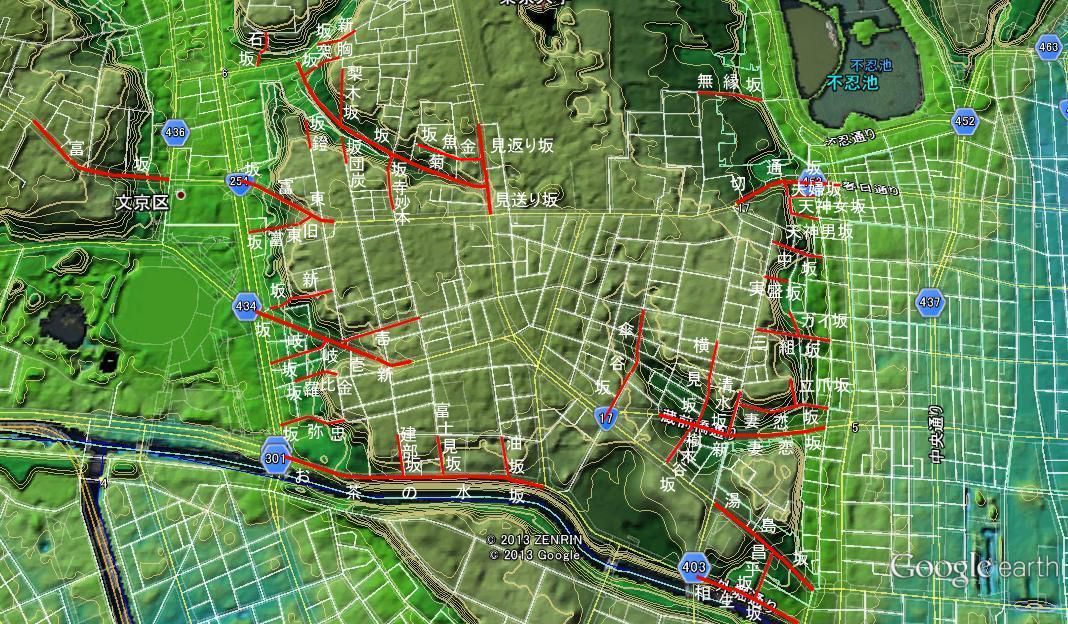

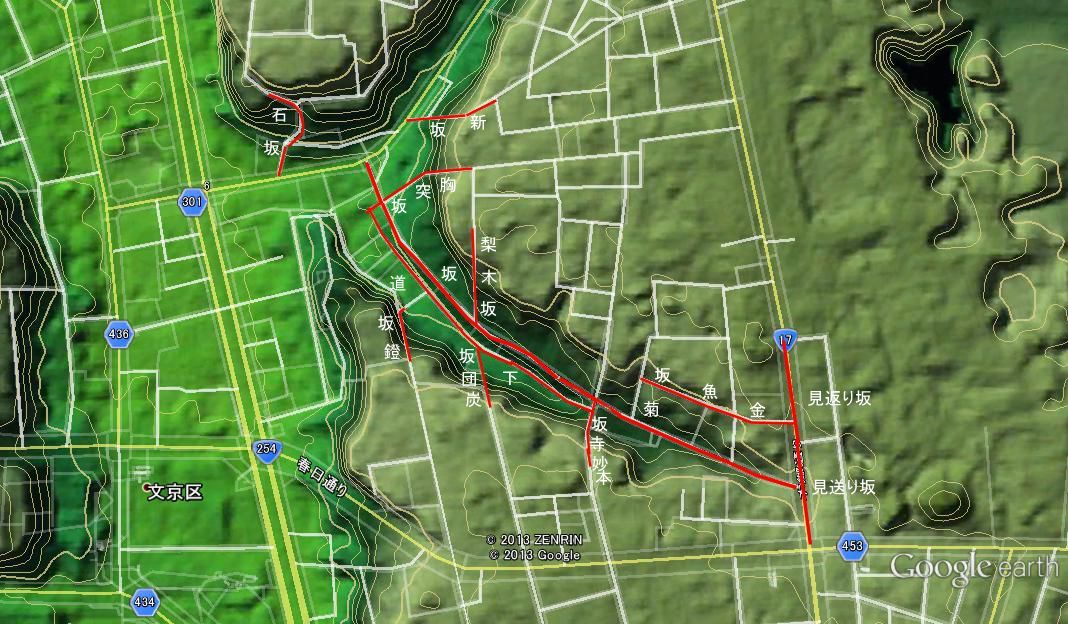

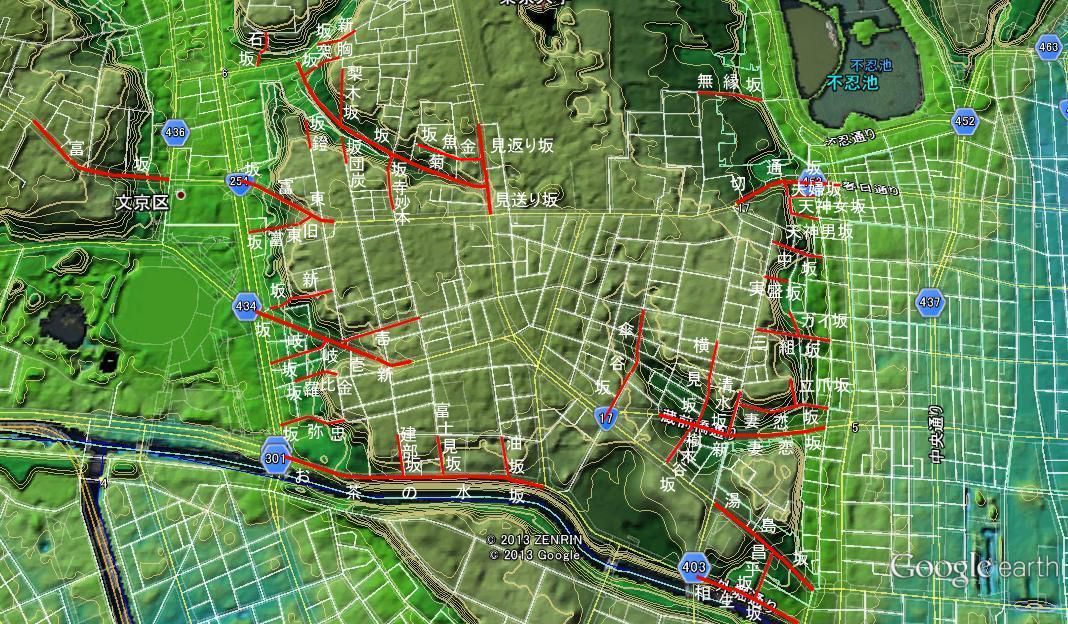

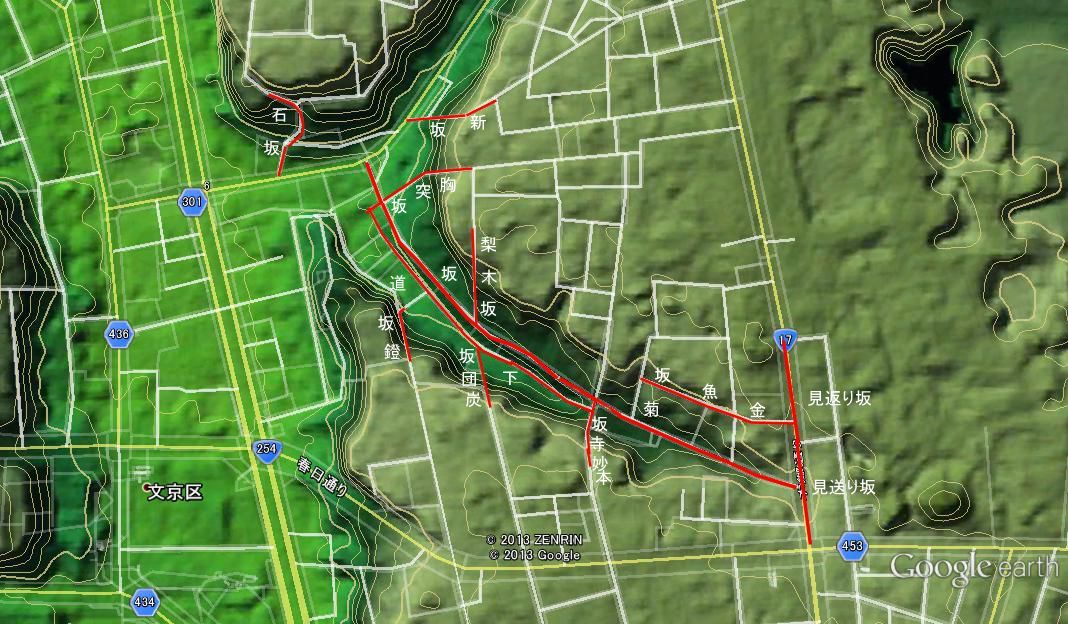

上の地形図は文京区の東南部 本郷・湯島 の地形図をロール・オーバーさせてみたものです。この地形図からもお判りの通りこの辺は本郷台地の南のはずれにあたり神田川によって本郷台地のはずれを横断されていますが非常に坂道の多い部分でもあります。民家やマンションの密集している土地で地域開発で大変変貌してしまっているところも多くありますが所によっては昭和の頃のたた住まいがそのまま残っているところも見られます。大名屋敷も多くあった場所なのですが幸いにもそういった場所は大学や病院、植物園、等になりほぼそのまま残っていてその分坂道もそのまま残っているところが多くあります。3枚目の地形図は今に残る坂道と『江戸切絵図集成』尾張屋版が描かれた頃の道をトレースしてみましたが、大きく変貌してしまっているところもあり(特に住宅地化した部分)、あまり細かくトレースすることができませんでした。しかし主要な道に関しましてはほぼ追いかけられていると思います。主な道を追いかけていますと、今の白山通りは水道橋から水戸殿の屋敷の(後楽園のあたり)横までしかなくその先は小さな道が幾重にも曲がって続いています。本郷通りは今とほぼ変わりなく湯島聖堂裏明神坂から続いていますが本郷通りと云う名前ではなく湯島一丁目から六丁目までとその先には追分元丁、ウナキナワテ、浅嘉丁と名前が続いています。今の白山通りと本郷通りの間には壱岐坂(イキトノサカと書かれています。)、新坂(ケキサカと書かれています。)がほぼそのままとなってます。本郷通りとその東側には妻恋坂(ツマコヒサカ)、立爪坂(立爪サカ)、ガイ坂(ガイサカ)、中坂(中サカ)、切通坂(切トウシ)があります。水道橋と壱岐坂、建部坂の間にある忠弥坂、金毘羅坂はこの辺り一帯があまり大きくはありませんが青山大善、松平讃岐守の屋敷や武家屋敷で埋め尽くされていて道すらも描かれていません。湯島天神上(北)の切通坂のある道(現:春日通り)は本郷通りに出るところまでしかなくその先には小さな武家屋敷が密集していて今のように真っすぐに続く道はありません。このように当時のこの辺は東には湯島天神、神田明神、聖堂の大きな敷地があり、その他は現本郷通りを挟んで所狭しと武家屋敷が密集しています。地形も凸凹地であったと思いますが小さな敷地に武家屋敷を建てるということは、今みたいにコンクリートで壁を作りその上を平らにして土台を造り家を建てていたり、傾斜を切り崩した平地を造りそこに家を建てますが、その当時はどんなふうに傾斜を活用して屋敷を建てていたのか非常に興味があります。

それでは文京区の南東部(本郷・湯島)の坂道を追跡して行きましょう。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

切通坂 |

| |

切通坂上 |

切通坂中 |

切通坂下 |

| |

この坂の説明は木標ではなく湯島天神添いの崖線の壁面(コンクリート・ブロックを積み上げたもの)にありました。その説明によると、『「御府内備考」には「切通は湯島天神と根生院との間の坂なり、是後年往来を開きし所なればいふなるべし。本郷三、四丁目の間より池之端、中町へ達する便道なり。」とある。湯島の台地から、御徒町方面への交通の便を考え、新しく切り開いてできた阪なので、その名がある。初めは急な石ころ道であったが、明治37年(1904)上野広小路と本郷三丁目の間に、電車が開通してゆるやかになった。映画の主題歌「湯島の白梅」”青い瓦斯等境内を 出れば本郷切通し”で、坂の名は全国に知られるようになった。また、かつての本郷三丁目交差点近くの「喜之床」(本郷2-38-9・新井理髪店)の二階に間借りしていた石川啄木が、朝日新聞社の夜勤帰り、通った道である。 二晩おきに夜の一時ころに切り通し坂を上がりしも、勤めならばかな 石川啄木』と書かています。坂は春日通りの道幅の広い整備された道にあり、ゆっくりと左に大きくカーブしながらゆったりと下って行きます。幹線道路なので車の往来が激しくもあります。明治以降に切り開かれた道ということですが、『江戸切絵図集成』にも「切トウシ」として存在しますが、道は湯島天神裏で”板倉摂津守”の屋敷に阻まれ、反対側は今の本郷通りに出て終わっています。また、水道橋からの道が水戸殿の広大な屋敷裏へ左折していますが、明治の開発でこの二つの道がつながり今の春日通りになったと思われます。「今昔 東京の坂」にも”もとは細い急坂で、屈曲していたらしい。”とあります。その頃とはまったく違った広い幹線道路で当時の面影は見つかりませんでした。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

天神男坂(別名:天神石坂)、天神女坂、天神新坂(別名:天神夫婦坂) |

| |

天神男坂上 |

天神男坂下 |

この坂の標は、坂の途中に金属でできた開いたに書かれてありました。その説明では、『三十八段の石段坂である。別名は天神石坂。すぐわきにある、ゆるやかな坂・女坂に対して男坂という。江戸時代の書物”御府内備考”によると、湯しか神社(天神)参拝のための坂であったが、その後、本郷から上野広小路に抜ける通り道になったという。』とあります。坂道と云うよりは神社の参道によくある石段でありまっすぐ急勾配なので”男坂”と名がついたのか?「今昔 東京の坂」にも書かれていますが、この石段の下あたり一帯は戦災も免れたようで昭和初期の建物が残っています。

|

| |

天神女坂上 |

天神女坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。「今昔 東京の坂」には、”下り口右側に低い石柱が埋めてあって女坂、寄付湯嶋六丁目 日野島庄兵衛”と彫ってある。”と書かれていますが、今は写真を見ての通り、石柱はなく”女坂”と書かれた板のようなものが立てかけられているだけでした。坂は男坂の坂上すぐ左に写真左のような途中に踊り場の付いた石段があり、途中で90°に右折して写真右の坂下にでます。

このように台地上にある神社(愛宕神社のような)にはそのほとんどが石段坂があり、正面参道(男坂)とそれを迂回する緩やかな女坂があるようです。

|

| |

天神新坂(天神夫婦坂)上 |

左は湯島天神裏門にある”天神新坂”(夫婦坂)上からの景観です。「今昔 東京の坂」には天神新坂とあり別名もなかったのですが、神社の巫女さんのお話では、この石段坂を”天神夫婦坂”と呼んでいるそうです。石段数は多くありませんが非常に急峻で夫婦手をつないで上がって行くので付けられた名前なのかは聞き出せませんでした。

右の民家の写真は、男坂下近くにあった戦災を逃れた建物だそうです。いかにも昭和のたたずまいで趣のある建物です。道幅がとても狭く建物の正面からの写真は不可能でしたので、このような写真となってしまいました。

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

中坂(別名:仲坂、湯島中坂) |

| |

中坂上 |

中坂下 |

この坂の標には『「御府内備考」に、「中坂は妻恋坂と天神石坂の間なれば呼名とすといふ」とある。江戸時代には、二つの坂の中間に新しい坂ができると中坂と名づけた。したがって、中坂は二つの坂より後にできた新しい坂ということになる。また”「新撰東京名所図会」には、「中坂は、天神町1丁目4番地と54番地の間にあり、下谷区に下る急坂なり、中腹に車止めあり」とあり、車の通行が禁止された歩行者専用であった。このあたりは、江戸時代から、湯島天神(神社)の門前町として発達した盛り場で、かつては置屋・待合などが多かった。』と書かれています。坂は湯島天神から道ひとつ隔てたところに位置し、湯島天神の門前町として賑わっていたようです。『江戸切絵図集成』にもこの坂の名前が描かれていますが、今は門前町と云う風情はまったく見られずごくありふれた生活道路になっていて花街であった様子もうかがうことはできません。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

実盛坂(別名:貝坂) |

| |

実盛坂上 |

実盛坂下 |

この坂は写真をご覧の通り石段坂ですが非常に急な斜面にあり、湯島天神から清水坂に向かって歩いていくと、中坂を過ぎた少しのところに民家の間に突然とこの坂が現れます。階段坂と言うことから現代の石段かと思いましたが、坂横にある金属板に説明がありました。『江戸切絵図集成』には坂名はありませんがガイ坂、三組坂と組んでコの字形に道があります。どの書物にも書かれていませんがその頃は傾斜の角度からして雁木坂のような傾斜を木組みで組んだ段々坂であったのではと想像します。

|

| |

この坂の標には、『「江戸志」によれば「・・・湯島より池之端辺をすべて長井庄といへり、むかし斉藤別当実盛の住居の地なり・・・」とある。また、この坂下の南側に、実盛塚や首洗の井戸があったという伝説めいた話が「江戸砂子」や、「改選江戸志」にのっている。この実盛のいわれから、坂の名がついた。実盛とは長井斉藤別当実盛のことで、武蔵国に長井庄(現・埼玉県大里郡妻沼町)を構え、平家方に味方した。寿永2年(1183)、源氏の木曽義仲と加賀の国篠原(現・石川県加賀市)の合戦で勇ましく戦い、手塚太郎光盛に討たれた。斉藤別当実盛は出陣に際して、敵に首をろられても見苦しくないようにと、白髪を黒く染めていたという。この話は「平家物語」や「源平盛衰記」に詳しく記されている。湯島の”実盛塚”や”首洗いの井戸”の伝説は、実盛の心意気にうたれた土地の人々が、実盛を偲び、伝承として伝えられたいったものと思われる。』と非常に詳しく説明されています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

ガイ坂(別名:芥坂) |

| |

ガイ坂上 |

ガイ坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。『江戸切絵図集成』を見ますと湯島天神から清水坂に抜ける道に対して実盛坂があり実盛坂下にガイ坂があり、ガイ坂を少し進んだところに三組坂があります。ちょうど四角形の様な形になっています。このガイ坂は切絵図では短い真っすぐな道が描かれていますが、現在は極なだらかに右にゆっくりと曲がっています。両側にはマンションが建ち並び昔の道筋とは変わってしまっているのではと思います。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

三組坂 (みくみさかと読む) |

| |

三組坂上 |

三組坂下 |

この坂の標は、金属板にその説明がありました。『元和2年(1616)徳川家康が駿府で亡くなり、家康お付きの中間・小人・駕籠方の「三組」の者は江戸へと召し返され、当地に屋敷を賜った。駿府から帰ったので、里俗このあたり一帯を駿河町と呼んだ。その後、元禄9年(1696)三組の御家人拝領の地である由来を大切にして、町名を「三組町」と改めた。この町内の坂であることから「三組坂」と名づけられた。元禄以来、呼びなれた、三組町は、昭和40年(1965)4月以降、今の湯島三丁目となった。』とあります。坂はかなりの勾配を以っていて、天神から清水坂に通じる道を坂上として、今は”ガイ坂”を通り越して下って行きますが『江戸切絵図集成』では、三組坂はガイ坂と出会ったところまでしかありません。が、説明板の通り坂の周りには”御中間”、”御小人”、”御駕籠者”といった書き込みが見られます。家康お付きの人たちの住居とのことです

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

立爪坂(別名:芥坂) |

| |

立爪坂上

|

立爪坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は妻恋坂の途中にある上下数段が石段坂となっていいる変わった形の坂道です。ここも妻恋坂と立爪坂ともうひとつの道で四角く囲まれたようになっています。その囲まれた中に”稲荷妻恋”があります。坂の周りはご覧のように住宅地ですが、尋ねたときは坂上は広々とした野原となっていて、切絵図と同じように行き止まりで坂上は左折道しかありませんでした。

|

| |

|

|

|

| |

妻恋坂(別名:大超坂、大長坂、大帖坂、大潮坂) |

| |

妻恋坂上 |

妻恋坂下 |

この坂の標には、『大超坂・大潮坂・大長坂・大帳坂と別名を多く持つ坂である。「新撰東京名所図会」に、「妻恋坂は妻恋神社の前なる坂なり。大超坂とも云ふ。本所霊山寺の開基の地にて、開山大超和尚道徳高かりしを以って一にかく唱ふという」とある。この坂が「妻恋坂」と呼ばれるようになったのは、坂の南側にあった霊山寺が明暦の大火(1657年)後浅草に移り、坂の北側に妻恋神社(妻恋稲荷)が旧湯島天神町一丁目あたりから移ってきたからであろう。』と書かれています。

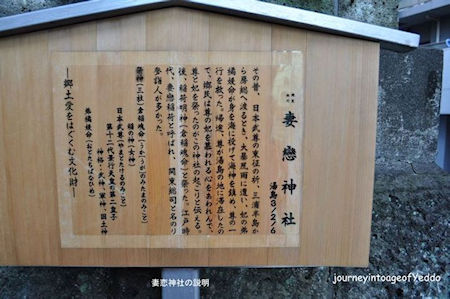

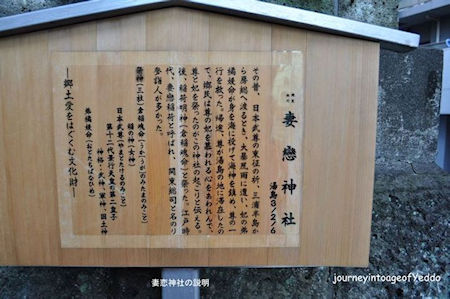

下の3枚の写真は妻恋坂のある道筋にあった、妻恋神社の写真です。説明によりますと”日本武尊”の東征のころとのことで起こりは非常に古い時代の神社のようですが、この神社があるからこの坂道が”妻恋坂”と呼ばれているようです。

|

| |

妻恋坂と妻恋神社 |

妻恋神社 |

妻恋神社の説明 |

| |

|

|

|

| |

|

| |

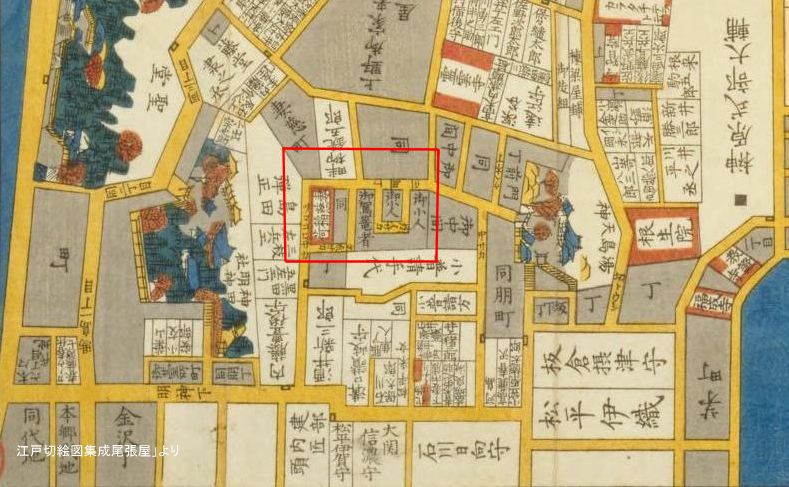

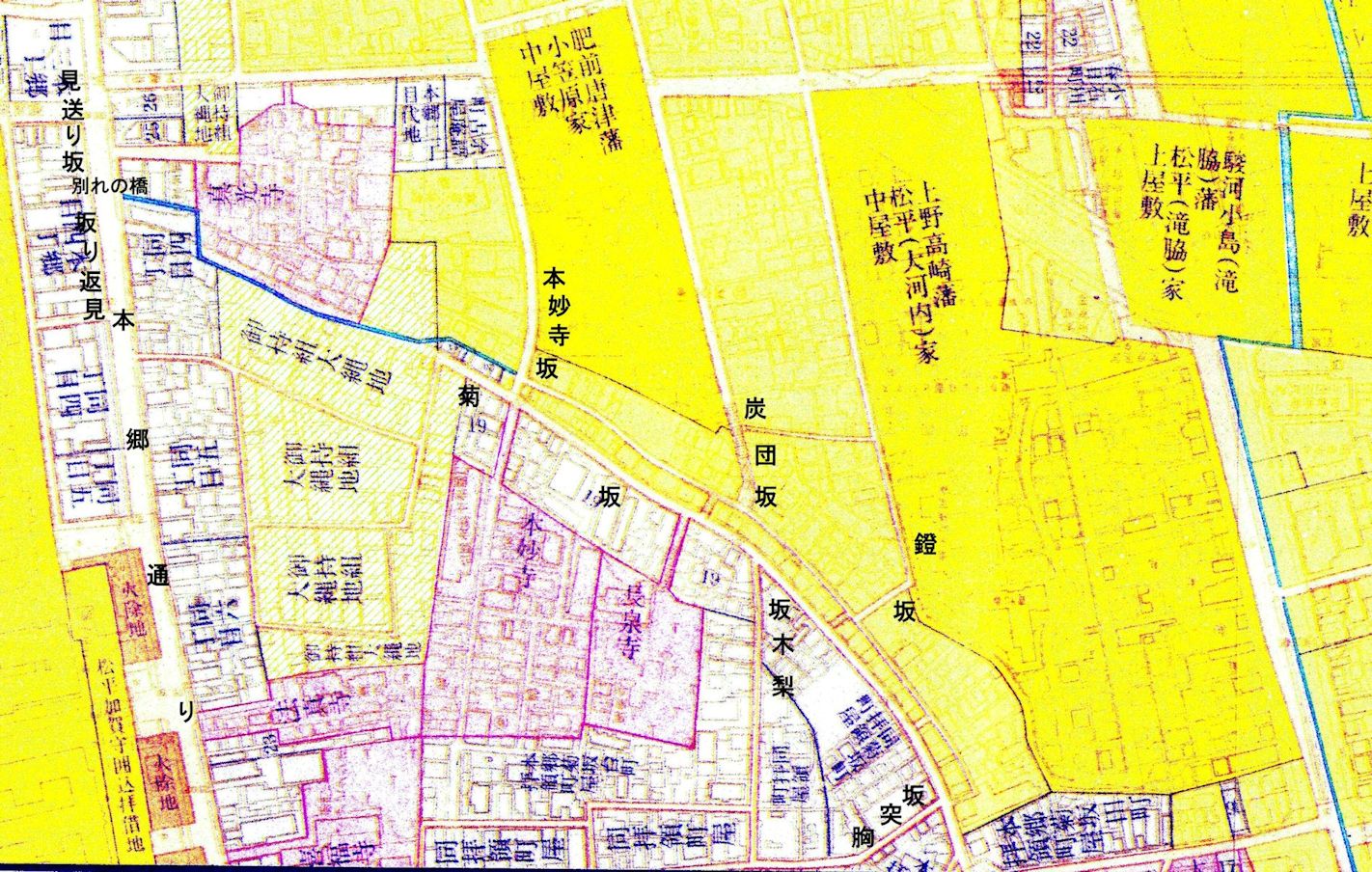

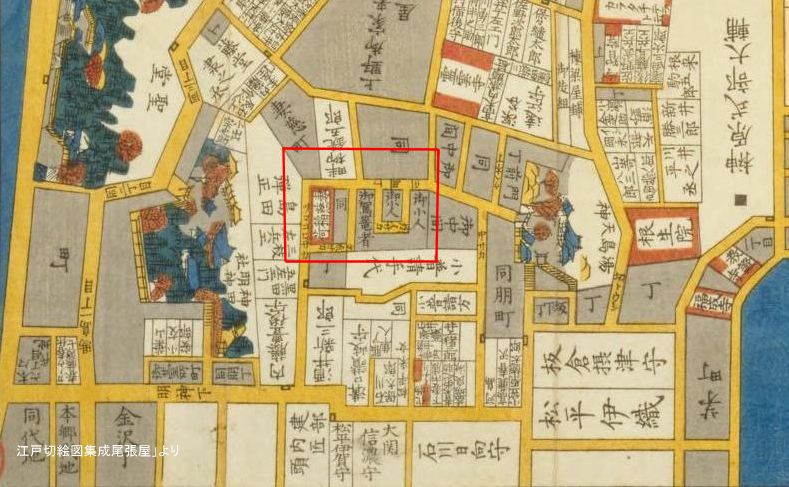

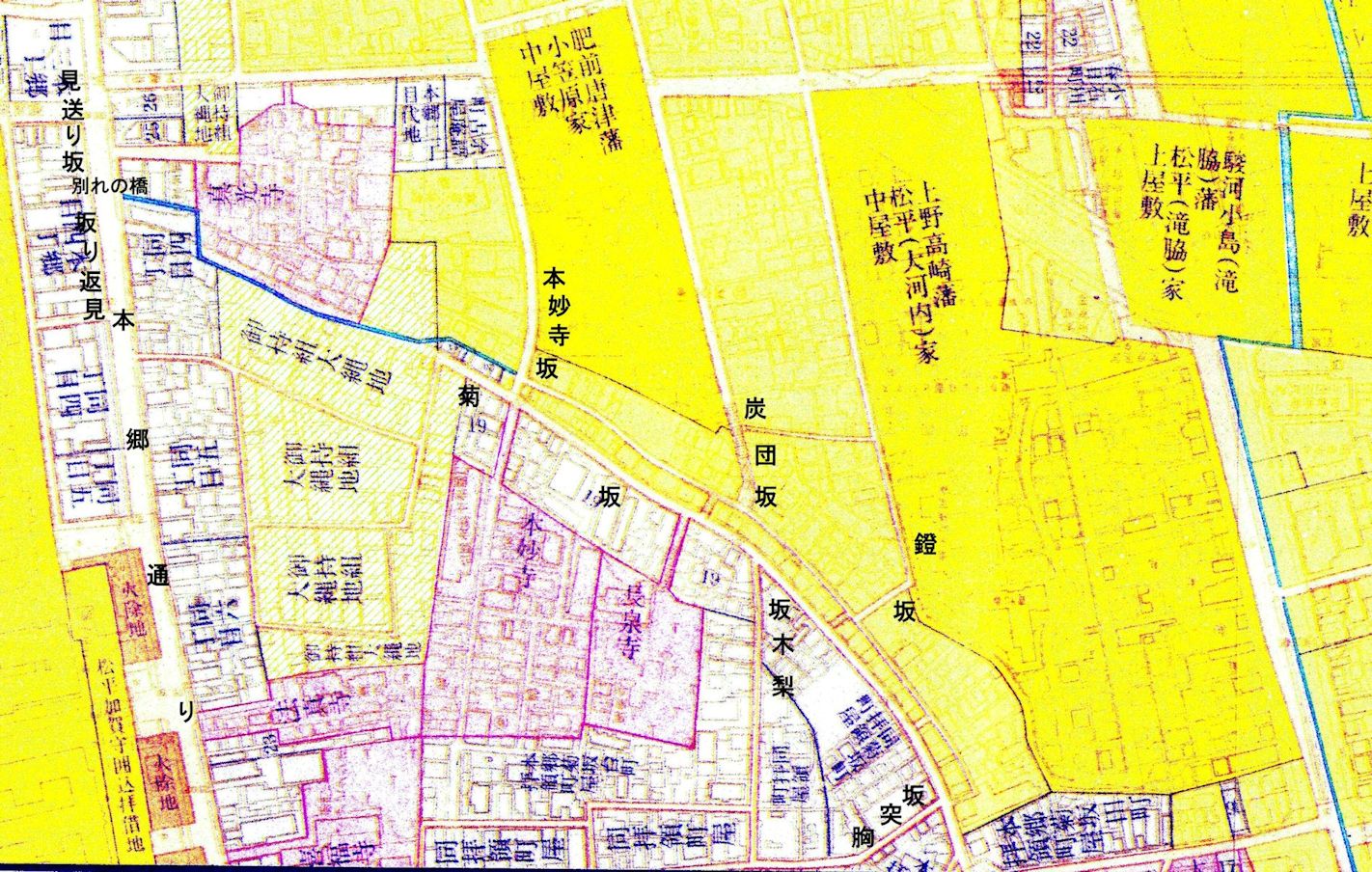

国立国会図書館でコピーした「湯島・本郷」の三組丁通り辺りを切取りした絵図です |

この辺りの江戸時代の様子を『江戸切絵図集成』で見てみましょう。切絵図では”清水坂“は無く、湯島天神からの台地上の道は三組丁と書かれていて妻恋坂で途切れていて左折する道しか描かれていません。湯島天神から、中坂、実盛坂、三組坂、一本通り過ぎて妻恋坂があります。が、今となってはその時代の面影はまったく残っていないようでただ昔からの坂道が当時をうかがわせる唯一の証拠となってしまっています。左の切絵図は以上の説明の部分を『江戸切絵図集成』尾張屋版の「湯島・本郷繪圖」から切り出してみたものです。この絵図を見ていただくとそれらの道筋の位置や交わり合いがよく見て取れると思います(□で囲った部分)。妻恋坂、立爪坂、実盛坂(道はあるが坂名は書かれていない。)、三組坂(道はあるが坂名は書かれていない。)が湯島天神からの三組丁と書かれた道に対して四角になっているように描かれています。昔はこんなに真っすぐな四角道だったのでしょうか?またこのあたりは幕府の小役人の住まいが多くあったようで、御小人、御中間、等の土地が多く見えます。

こうやって古地図と比較しながら坂道を探していくのも大変面白い方法だと思います。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

新妻恋坂 |

| |

新妻恋坂上 |

新妻恋坂中 |

新妻恋坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。蔵前通りが出来たために造られた坂道のようで、「今昔 東京の坂」にも”昭和四年に通じた蔵前通りの坂、妻恋坂に並行する昭和の坂である。”とあります。坂はご覧の通り大変整備された幅の広い道にあり、極々ゆるやかに坂上から左にカーブしながら下って行き本郷通りにでます。昭和に造られた坂道とのことでまったく趣もない「今昔 東京の坂」にも上の文章しか書かれていません。坂道には失礼ですが私にとってもほとんど興味の湧かない坂道です。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

清水坂 |

| |

清水坂上 |

清水坂中にあった石柱 |

清水坂下 |

| |

清水坂途中の横道にあった井戸(現役ではない) |

この坂の標には『江戸時代、このあたりに、名僧で名高い大超和尚の開いた霊山寺があった。明暦3年(1657)江戸の街の大半を焼きつくす大火がおこり、この名刹も焼失し、浅草へ移転した。この霊山寺の敷地は、妻恋神社から神田神社(神田明神)にかかる広大なものであった。嘉永6年(1853)の「江戸切絵図」を見ると、その敷地跡のうち、西の一角に島田弾正という旗本屋敷がある。明治になって、その敷地は清水精機会社の所有となった。大正時代に入って、湯島天満宮とお茶の水の間の行き来が不便であったため清水精機会社が一部土地を町に提供し、坂道を整備した。そこで、町の人たちが、清水家の徳をたたえて、「清水坂」と名づけ、坂の下に清水坂の石柱を建てた。』とあります。なるほど写真(上中)にもある坂中の清水坂の石柱にはそんな謂れがあったのですね。これもひとつの発見でしょう。この標に書かれているようにその昔は湯島天神からの三組丁通りは妻恋坂で”島田弾正”の屋敷地があり左折するしか道はありませんでした。昔の人たちは金もうけだけではなく大変粋なことをしたものですね。

坂道の中ほどを横に入る路地がありましたが、そこに左の写真のように井戸がありました、現役ではないようですがなんでこんなところに井戸がと思い地形図(陰影)を見てみましたところなるほど、この清水坂の下あたりは傘谷坂奥を終点とした谷地であることが見て取れます。なのでこの辺は湧水や地下水が豊富であったと思われます。”崖線”編でそのあたりも探索してみたいと思います。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

横見坂(別名:横根坂) |

| |

横見坂上 |

横見坂下 |

この坂の標には『「御府内備考」に、「右坂は町内より湯島三組町え上り坂候坂にて、当町並木郷新町家持に御座候・・・・里俗に横根坂と相唱申候」とある。坂下の蔵前通りの新妻恋坂の一帯は、かつて樹木谷といわれ、樹木が茂っていた。この谷から湯島台に上るこの坂の左手に富士山が眺められた。町の古老は、西横に富士山がよく見えて、この坂を登るとき、富士を横見するとろから、誰いうとなく横見坂と名づけられたといっている。坂の西側一帯は、旧湯島新花町である。ここに明治30年頃、島崎藤村が住み、ここから信州小諸義塾の教師として移って行った。その作品「春」の中に、「湯島の家は俗に大根畠と称えるところに在った。・・・大根畠の麹の香のする町で」とある。ローム層の台地は、麹室には最適で「文政書上」には、百数十軒麹屋が数えられている。』とあります。地形図を見ますと蔵前通りが低地を走っていて、傘谷坂奥を始まりとする谷地がこの横見坂下と樹木谷したで交わり神田の低地に向かっています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

樹木谷坂((別名:地獄谷坂) |

| |

樹木谷坂上 |

樹木谷坂下 |

この坂の標には『地獄谷坂とも呼ばれている。この坂は、東京医科歯科大学の北側の裏門から、本郷通りを超えて、湯島1丁目7番の東横の道を北へ、新妻恋坂まで下がる坂である。そして、新妻恋坂を挟んで横見坂に対している。「御府内備考」には、「樹木3丁目の横小路をいふ。」とある。堯恵法印の「北国紀行」ななかに「文明19年(1487)正月末、武蔵野の東の界・・・並びに湯島といふ所あり古松遥かにめぐりて、しめの内に武蔵のの遠望かけたるに、寒村の道すがら野梅盛に薫ず。」とある。天神ゆかりの梅の花が咲く湯島天神のようすである。徳川家康が江戸入府した当時は、この坂下一帯の谷は、樹木が繁茂していた。その樹木谷に通ずる坂ということで、樹木谷の名が生まれた。地獄谷坂と呼ばれたののは、その音の訛りである。』とあります。坂は坂下(蔵前通り)で横見坂に相対していて短いですが少し傾斜のある坂上は本郷通りに出る坂道です。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

傘谷坂 |

| |

傘谷坂上 |

傘谷坂中 |

傘谷坂下 |

| |

この坂の標には、『傘谷をはさんで、向き合う二つの坂をいう。改選江戸志という書物によると、傘谷は、金助町(旧町名)の北の方にあって、傘つくりの職人が多く住んでいた窪地である。それで傘谷、傘坂の名がついた。金助町に生まれた歌人・岡麓は、大正12年の大震災で家が焼け、その焼け跡で、”あさはかに家居移しし悔心このやけあとに立ちて嘆かゆ”とよんだ。』と書かれています。この坂の説明では、「傘坂」との別名もあったようになっています。説明にもあるとおり坂は”薬研坂”や、”行合坂”のようにこの低地辺り一帯が傘谷の底で薬研の形になっています。この坂道は”サッカー通り”とも呼ばれていてなにがサッカー通りなのかと坂を上って行きますと坂途中に”日本サッカーミュージアム”があるからだそうで、でも由緒ある土地柄や名前のある道に”なんと無粋な”と思ってしまうような名前の通りになってしまっています。この辺り一帯は湯島天神から続く崖線がこの傘谷で大きく食い込んでいます。この辺も崖線歩きでゆっくりとじっくりと歩き回ってみたいところです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

湯島坂(別名:明神坂、本郷坂) |

| |

湯島坂上 |

湯島坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂道は本郷通りにあり丁度神田明神の前あたりから緩やかな傾斜が見られます。途中からはある程度の傾斜となって外神田の賑わいのある方へ下って行きます。湯島聖堂の裏道にあたりますが道幅も広くきれいに整備されている坂道です。『江戸切絵図集成』尾張屋版の「本郷湯島繪圖」のペイジにあります現代の地図にはこの坂の名前が「明神坂」と書かれています。この坂を真っすぐ下って行きますと万世橋に出ることができます。また切絵図のこの道は名前はなく”湯島一丁目”、”同二丁目”、・・・”同六丁目”、とありその先は”追分元町”、”ウナキナワテ”と書かれています。今の本郷通りそのままの道です。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

昌平坂(別名:団子坂) |

| |

昌平坂上 |

昌平坂下 |

昌平坂と石碑 |

| |

この坂の標には、『湯島聖堂と東京医科歯科大学のある一帯は、聖堂を中心とした江戸時代の儒学の本山ともいうべき「昌平坂学問所(昌平黌)」の敷地であった。そこで学問所周辺の三つの坂をひとしく「昌平坂」と呼んだ。この坂もその一つで、昌平黌を今に伝える坂の名である。元禄7年(1694)9月、ここを訪ねた桂昌院(五代将軍徳川綱吉の妻生母)は、その時のことを次のような和歌に詠んだ。 ”萬代の秋もかぎらじ諸ともにまうでで祈る道ぞかしこき”』と書かれています。「今昔 東京の坂)」には”むかしの昌平坂(神田明神の鳥居から真っすぐに見通しになっていた。)は、聖堂の域内に囲い込まれてしまった。本来の聖堂わきの昌平坂というのはなくなってしまったわけだ。それでは心残りだというので、人々は、囲い込まれて姿を消した旧昌平坂に並行した無名坂を新たに昌平坂と命名した。”とあります。また、”しかしこの坂(無名坂)が昌平坂と命名される前は、庶民はすでに「団子坂」と呼んでいた。”とも書かれています。短い直線の少し傾斜のある坂道ですが、”団子坂”が本当の坂名のようですね。 学問所周辺の三つの坂とはこの昌平坂、相生坂(昌平坂)とこの聖堂内に囲い込まれてしまった本来の”昌平坂”を以って”三つの坂”としているのではと思われます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

相生坂(別名:昌平坂) |

| |

相生坂上 |

相生坂中 |

相生坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は外堀通りにありお茶ノ水橋から聖橋を潜り湯島聖堂の前を通ってゆっくりと右にカーブしながら少しの傾斜を持って相生坂へと下って行く整備された広い坂道です。下りきった道は昌平橋手前で昌平坂と合流します。『江戸切絵図集成』にもこの辺の道は坂道名こそ書かれていませんが今とほとんど変わりなく存在していた道です。

この辺一帯(南は昌平坂、西は白山通り、北は切通坂、東は明神下で囲まれた地域)は、小さな武家屋敷とともに”小普請手代”、”御小人”、”御中間”、”御手先組”といった名前が書かれた小さく区切られた敷地が多くあり下役人等が多く住んでいたところでもあるようです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

お茶ノ水坂 |

| |

お茶の水坂上 |

お茶の水坂中 |

お茶の水坂下 |

| |

この坂の標には『この神田川の外堀工事は元和年間(1615-1626)に行われた。それ以前に、ここにあった高林寺(現向丘二丁目)の境内に湧水があり”お茶の水”として将軍に献上したことから、「お茶の水」の地名がおこった。「御府内備考」によれば「御茶之水は聖堂のに西にあり、この井名水にして御茶の水に召し上げられし...」とある。この坂は神田川(仙台堀)に沿って、お茶の水の上の坂で「お茶の水坂」とうい。坂の下の神田川に、かつて神田川上水の大桶(水道橋)が懸けらていたが、明治34年(1901)取りはずされた。』と書かれています。坂は水道橋から下っており下り始めは傾斜もありますがその後はゆっくりと大きく下っていて一旦なだらかになった後昌平坂上へと続いていきます。この坂の謂れとなったお茶の水の湧水がどの辺にあったかは「御府内備考」の”聖堂の西”ということだけで具体的な場所は判りません。陰影図でも聖堂の西側は水戸家の敷地内にあった池の位置は判りますが水戸家の敷地と聖堂の間にはそれらしき低地、窪地は見当たりません。この水戸家の池は湧水であったとされていますが、水戸家がここに屋敷を構える以前はこの池から湧き出ていた湧水を”お茶の水”と称していた野ではとも思いますがいずれ詳しく調べてみたいと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

油坂(別名:揚場坂(あげばさかと読む)) |

| |

油坂上 |

油坂下 |

この坂の標には『この坂は、油坂または揚場坂と呼ばれている。坂上の左側は本郷給水所公苑である。「油坂 元町一丁目と東竹町辺の間を南に下る坂あり、油坂と呼ぶ」(新撰東京名所図絵)とあるが、その名の起こりは不明である。この坂は別名「揚場坂」といわれているが、その意味は、神田川の堀端に舟をつけて荷物の揚げあろしをするため、町内地主が、お上に願って場所を借りた荷あげ場であった。この荷揚場所に通ずる坂道を揚場坂と呼んだのがのちに「揚場坂」と言われるようになった。「揚場坂と申し、里俗に近辺には無御座候得共、町内、持場揚場御茶の水河岸内有之候に付き、右揚場坂道を他所の者、揚場坂と唱候儀も有之趣に御座候」(御府内備考より)』と書かれています。坂は順天堂大学の建物の間を通る極短い直線坂ですが少し傾斜のある坂道です。現在はご覧の通り坂上右側に建物が建てられている最中で、建設が終わったころに再度見に行ってみようと思っています。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

富士見坂 |

| |

富士見坂上 |

富士見坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は油坂と並行して現”東京都水道歴史館”のある道からお茶の水坂のある外堀通りへと下っています。坂上は油坂上と並行にありあまり高くはありませんがその時代には富士山が見えていたので付けられた坂名と思われます。現在はご覧の通り建物で遮られてしまっていてまったくの景観となっています。坂も極々平凡なまっすぐな少し傾斜のある短い坂道です。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

建部坂(別名:初音坂) |

| |

建部坂上 |

建部坂下 |

この坂の標には『「新撰東京名所図絵」に「富士見坂の北(柱:西)にあるさかを建部坂といふ。幕士建部氏の邸地あり因って此名に呼び倣せり」とある。嘉永3年(1850)の「江戸切絵図」で近江屋板を見ると、建部坂の上り口西側一帯(現在の元町公園)に建部氏の屋敷が見える。直参、千四百石で、八百八十坪(約2900㎡)であった。「御府内備考」に次のような記事がある。建部六右衛門様御屋敷は、河岸通りまであり、河岸の方はがけになっている。がけ上は庭で土地が高く、見晴らしが良い、がけ一帯にやぶが茂り、年々鶯の初音早く、年によっては十二月の内にも鳴くので、自然と初音の森といわれるようになった。明和9年(1772)丸山菊坂より出火の節、やぶが焼けてしまったが、今でも初音の森といっている。初音の森の近くで、一名初音坂ともいわれた。』と書かれています。『江戸切絵図集成』尾張屋板には”建部六左エ門”とあり近江屋板には”建部六右エ門”と書かれています。どちらがただしいのでしょうか?おもしろい発見です。 |

| |

この油坂、富士見坂、建部坂とも坂上は現”東京都水道歴史館の前の通りにあり、3つの坂とも外堀通りに真っすぐに下っているごく短い坂道です。『江戸切絵図集成』にはこの3つの坂は存在しますが、尾張屋板には坂道名がなく、坂の印”|||”もありません。一方近江屋板では”タテフサカ”の名前はありますが他の2つの坂名は書かれていません。坂道の印”△”も書かれていません。富士見坂という名があるくらいなので名が通っているのかと思いましたが、建部坂を除いてこの時代にはもう名もなき坂になっていたようです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

忠弥坂 |

| |

忠弥坂上 |

忠弥坂上から中の景観 |

忠弥坂中から上の景観 |

| |

忠弥坂下 |

この坂の標には『坂の上あたりに丸橋忠弥の槍の道場があって、忠弥が慶安事件で捕えられた場所にも近いということで、この名がつけられた。道場があった場所には諸説ある。”慶安事件”は、忠弥さ由井正雪とともに、慶安4年(1651)江戸幕府の転覆を企てて失敗に終わった当時の一大事件であった。忠弥の名は、浄瑠璃や歌舞伎の登場人物として有名である。』と書かれています。坂は”宝生能楽堂”と”都立工芸高校”の間にある坂道で、白山通りから台地のはずれに沿って造られた曲がりくねり傾斜も非常にきつい坂道です。『江戸切絵図集成』(尾張屋板、近江屋板とも)にはこの坂道はなく、外堀通りと壱岐坂(イキトノサカと書かれています。)の間は大名屋敷や武家屋敷が密集していて道も描かれていません。ですが今でも坂の上に立ってみますと外堀通り沿いのビル群を一望でき当時はかなりの景観が観られたのではと想像できます。もしかしたならこの坂上から富士山も見えたのではないでしょうか?そんな感じのする台地沿いの坂道です。この辺の崖線も大変興味の湧く様子が見て取れ”崖線”のコーナーで詳しく歩いてみたいと思います。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

金毘羅坂 |

| |

金毘羅坂上 |

金毘羅坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は白山通りから金毘羅神社横の道を上がって行く細いかなりの傾斜のある坂道です。標も何もなかったのですが、「今昔 東京の坂」に「白山通りのを本郷一ノ四、一ノ一四の間を東に入ると金毘羅神社がある。その西側を北に上がる坂。坂幅の狭い急坂であるところから、古い坂であると思う。もともとは無名坂だったのであろう。」とあります。位置的にも形状的にもこの坂道がそうではないかと思われますので掲載しました。忠弥坂でも書きましたが、『江戸切絵図集成』には、外堀通りと壱岐坂の間には大名屋敷、武家屋敷が密集し道も描かれていません。忠弥坂と同様いつ頃に造られた坂道なのでしょうか?忠弥坂ともども興味のある坂道です。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

壱岐坂(別名:壱岐殿坂、いきんど坂) |

| |

壱岐坂上 |

壱岐坂が新壱岐坂(上横)を貫く場所 |

壱岐坂下 |

| |

壱岐坂の碑 |

この坂の標には『江戸時代には、社寺や大名屋敷は、ほとんど移転することもなかったので交通の重要な目的(めじるし:著者記入)となっていました。この坂は昔、この地にあった小笠原壱岐守の下屋敷にちなんで壱岐殿坂と呼ばれていました。当時、小笠原家は、九州佐賀県唐津六万石の大名でした。壱岐坂は、白山通り(本郷一丁目20・22の間)から上がり、東洋女子短大の所で通称大横町へ至る細い坂道です。』と写真左のような立派な碑となって書かれています。坂は白山通りから入る細い道にあり平均的な斜度をもって上がって行きます。坂途中で新壱岐坂を斜め横に横断して大横町へと続き、本郷通りへと出ることができます。昔も今も同じ道筋であったと思われます。『江戸切絵図集成』にも”イキトノサカ”と書かれて存在しています。が、切絵図が書かれた時代の差でしょうか小笠原壱岐守の屋敷は見当たりません。この坂道の面白いのは真っすぐな道ではなく、新壱岐坂少し手前で”逆くの字”に折れていて新壱岐坂に対して斜めに横切って壱岐坂上に出ていくということです。坂自体はそんなに傾斜もなく緩やかに感じましたが、なぜわざわざ真っすぐではなく一旦曲がってまた直進しているのか?これが江戸時代の坂道の面白さではないでしょうか。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

新壱岐坂 |

| |

新壱岐坂上 |

新壱岐坂下 |

新壱岐坂中から壱岐坂下を望む |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。この坂は非常に整備された新しい時代の道で、牛込小石川線の道路上にあり小石川後楽園の広大な敷地の裏を通る道が白山通りと交わるところからこの坂道が始まって本郷通りに突き当ります。途中、上の写真右のように壱岐坂がこの新壱岐坂を貫いて通っています。この辺の主要幹線道路となっていて交通の非常に激しい坂道となっています。「今昔 東京の坂」にも「大正十二年(1923)の関東大震災後の復興計画で新しく出来た坂。」と書かれていて、非常に新しい坂でありあまり興味の湧かない坂道です。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

新坂(別名:外記坂) |

| |

新坂上 |

新坂中の階段坂 |

新坂下と階段坂 |

| |

新坂上の朝陽館本家 |

この坂の標には『区内には、新坂と呼ばれる坂が六つある。「東京案内」に、「壱岐の北にありて小石川春日町に下るを新坂といふ」とある。「江戸切絵図」(嘉永六年尾張屋清七板)によると、坂上北側に内藤外記という旗本の大きな屋敷があり、ゲキサカとある。新坂というが、江戸時代からあった古い坂である。この坂一帯は、もと御弓町、その後、弓町と呼ばれ、慶長・元和の頃(1600年ごろ)御弓組の与力同心六組の屋敷がおかれ、的場で弓の稽古が行われた。明治の頃、石川啄木、斉藤緑雨、内藤鳴雪などの文人が住んだ。』と書かれています。坂は白山通りから水道橋グランド・ホテル横をちょっと曲がって入ると写真右にある階段坂下に出ます。ご覧のように大変急峻な階段坂で階段途中にこの坂の標が建てらています。坂上を進んで行きますと朝陽館本家(文京区の観光ガイドにも載っています。)という昔ながらの木造の旅館があります。『江戸切絵図集成』にもこの坂はあり、白山通りから真っすぐに書かれていて坂中から上にかけての坂上から見て右側に”内藤外記”のお屋敷も書かれています。おもしろいのは、尾張屋板には”ケキサカ”と書かれていますが、近江屋板では”シンサカ”と書かれています。これも書かれた時代の違いでしょうか?

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

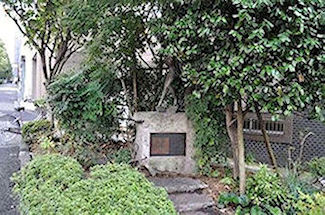

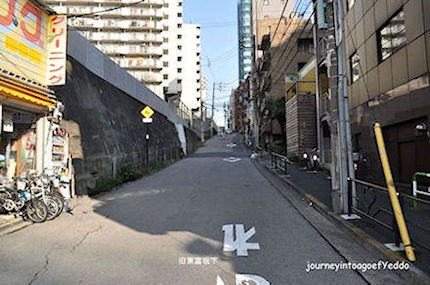

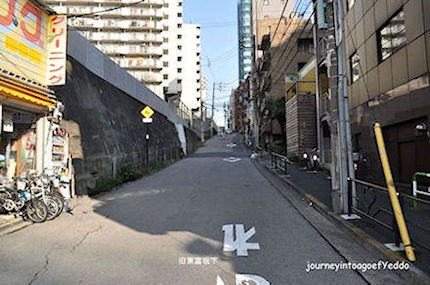

旧東富坂(別名:鳶坂、飛坂) |

| |

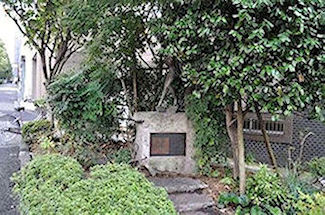

旧東富坂上 |

旧東富坂下 |

この坂の標には『むかし、文京区役所があるあたりの低地を二ヶ谷といい、この谷をはさんで、東西に二つの急な坂道があった。東の坂は、木が生い繁り、鳶がたくさん集まっているので「鳶坂」といい、いつの頃からか、「富坂」と呼ぶようになった。(「江戸御府内備考」による)富む坂、庶民の願いがうかがえる呼び名である。また、二ヶ谷を飛び越えて向き合っている坂ということから「飛び坂」ともいわれた。明治41年、本郷3丁目から伝通院まで開通した路面電車の通り道として、現在の東富坂(真砂坂)が開かれた。それまでは、区内通行の大切な道路の一つであった。』と書かれています。坂は白山通りから真っすぐに上がり、春日通りに出ます。今は坂上には真砂坂がある大変大きく整備された道があり、この坂道は添え物のような坂道となってしまっています。でも坂道探究者にはこのような忘れ去られている坂道の方が興味をそそられます。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

東富坂(別名:真砂坂、東鳶坂、鳶坂) |

| |

東富坂上 |

東富坂下 |

この坂の標には『本来の「東富坂」は、この坂の南を通る地下鉄丸ノ内線に沿った狭い急坂である。現在は「旧東富坂」と呼んでいる。もともとの坂は江戸の頃、木が生い繁り、鳶がたくさん集まってくることから「鳶坂」といい、いつの頃からか「富坂」と呼ぶようになったという。現在の東富坂は、本郷3丁目から、伝通院まで、路面電車(市電)を通すに当たり、旧東富坂上から春日町交差点まで新しく開いたゆるやかな坂道である。この市電は、1908年(明治41)4月11日に開通した。現在、文京区役所をはさんで反対側にある坂を、「富坂(西富坂)」と呼び区別している。』と書かれています。坂は幅広くゆったりと右にカーブしながら下って白山通りを超えて少し行ったところから”富坂”下に行きつきます。「東富坂」が正式な坂名のようで、標にも「東富坂(真砂坂)」と真砂坂の名はかっこでくくられています。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

無縁坂(別名:武縁坂、武辺坂) |

| |

無縁坂上 |

無縁坂中 |

無縁坂下 |

| |

この坂の標には『「御府内備考」には、「称仰院前通りより本郷筋へ往来の坂にて、往古 坂上に無縁寺有之候に付 右様相唱候旨申伝・・・」とある。団子坂(汐見坂とも)に住んだ、森鴎外の作品「雁」の主人公岡田青年の散歩道ということで、多くの人々に親しまれる坂となった。その「雁」に次のような一節がある。「岡田の日々の散歩は大抵筋違いが極まっていた。寂しい無縁坂を降りて、藍染川のお歯黒のような水の流れこむ不忍の池の北側を廻って、上野の山をぶらつく。・・・・」 坂の南側は、江戸時代の四天王の一人・康政を祖とする榊原式部太輔の中屋敷があった。坂を下ると不忍の池である。』と書かれています。坂上には東京大学の敷地があり昔は行止まりの「暗く、寂しい急坂である。」と「今昔 東京の坂」には書かれています。今はご覧の通り片側に低層ながらマンションの建つ生活道路となっています。不忍通りから一本奥に入った細い道が坂下となり東京大学の鉄門へと上がって行くかなりの勾配を持った長い坂道です。『江戸切絵図集成』には加賀殿屋敷と水戸殿の両広大な屋敷の間で行き止まりとなっていて、坂右側の旧榊原式部大輔の中屋敷跡は岩崎邸跡となっていて敷地を有料ながら開放しています。この無縁坂に面する塀は赤レンガ塀(相当に古さを感じます。)となっていて趣を感ずる塀と坂道となっています。残念ながらなぜ無縁坂と名付けられたのか、坂名の由来を書いた書物を探し切れていません。さだまさし氏の「無縁坂」なる歌がありますがここの事を歌った歌なのでしょうか?哀愁があって好きな歌のひとつです。坂道の名前の由来は追って調べていきたいと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

見送り坂、見返り坂 |

| |

見送り坂上から見返り坂方向を望む |

見送り坂と見返り坂の底辺にあった別れの橋跡の碑 |

見返り坂上から見送り坂方向を望む |

| |

この坂の標は見当たりませんでした。坂は、本郷通りを本郷三丁目から東大赤門方向にゆっくりと下っていて、見送り坂と見返り坂の底辺の交わるあたりには「別れの橋」があったとう碑があります。見送り坂をゆっくりと下った道はその別れの橋跡の碑の辺りからこんどはゆっくりとした上りになり東大赤門少し手前を頂点とする見返り坂となっています。『江戸切絵図集成』にはこの坂名はなく、この辺りは湯島五丁目となっています。『紫の一本』には、「その頃追放の者など此処より放せしと、又このほとりに住るもののいひしは、いづれのころにかありし、此辺にて大きなる石を堀出せり、是なんかの別れの橋なりしといひ伝へり」とあります。江戸時代の罪人や処払いされた人たちが家族や知人に見送られる場所であったとされています。しかし今は大きな通りとなっていてその面影は全くなく交通のたいへん多い坂道となっています。この別れの橋近くから菊坂が下っています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

菊坂 |

| |

菊坂入口(本郷通り側) |

本郷通りすぐにある菊坂の標 |

菊坂中 |

| |

菊坂と本妙寺坂入り口 |

菊坂続き |

菊坂続き |

| |

菊坂隣の下道と炭団坂入口 |

菊坂と梨木坂入り口 |

菊坂続き |

| |

菊坂したすぐにある胸突坂入り口 |

菊坂下 |

|

| |

菊坂と下道とその間の民家 |

下道から見た菊坂への階段 |

菊坂にあった界隈文人マップ |

| |

この坂の標には『「此辺一円に菊畑有之、菊花を作り候者多住居仕候に付、同所の坂を菊坂と唱え、坂上の方菊坂台町、坂下の方菊坂町と唱候由」(御府内備考)とあることから、坂名の由来は明確である。今は、本郷通りの文京センター西横から、旧田町、西片一丁目の台地下までの長い坂を菊坂といっている。また、その坂名から樋口一葉が思い出される。一葉が父の死後、母と妹の三人家族の戸主として、菊坂下に移り住んだのは、明治23年(1890)であった。今も一葉が使った掘り抜き井戸が残っている。』と書かれています。本郷通りの見送り坂と見返り坂の坂下あたりから商店街の入り口のようなたたずまいの細い通りにあり、入ってすぐに「菊坂」の標が建っているが坂の説明はかかれていません。坂は極々なだらかで途中なんども小さなうねりをもって長く長く続いています。なんでこんなになだらかで長い坂道なのだろうと陰影図をみてみますとなるほど、この坂道は東京メトロの南北線が走る通り道あたりから始まり、本郷三丁目あたりを終点とする深く深く切り込んだ谷地の底辺近くを回り込むようにある道なのです。長い坂道の途中には写真にありますように、本妙寺坂、炭団坂、梨木坂、少し奥に入って鐙坂とつながっています。また菊坂の道のすぐ横には菊坂に並行して走っている道があります。『江戸切絵図集成』を見ましても今とほとんど変わりなく菊坂横に並行した道が描かれています。しかしこの時代の菊坂は本郷通り側では今のようにまっすぐに抜けてはおらずに今の金魚坂のある道へと折れ曲がっていて金魚坂が本郷通りに抜けています。この金魚坂の道が菊坂から続く江戸時代からの道であったようです。 |

| |

菊坂と樋口一葉 菊坂と樋口一葉  |

| |

菊坂の標にも書かれていたように、樋口一葉は菊坂途中をちょっと下った”下道”と呼ばれている細い道のもう一本奥に(鐙坂近くの低地)に母・妹と三人で居を構えていたとのことで、樋口一葉のゆかりの場所をいくつか尋ねてみました。 |

| |

樋口一葉の住居への路地 |

一葉が使ったとされる堀井戸 |

一葉が通ったとされる質屋 |

| |

上の3枚の写真は、樋口一葉が母と妹の三人で暮らしていたと解説されている居(今はない)への路地道と一葉が使っていたとされる堀井戸が残っています。また右の写真は、菊坂下近くにある一葉が通ったとされている質屋の写真です。この一葉が引っ越して居を構えた場所は、”菊坂”と並行して通っている”下道”から細い細い路地を一本入った低地にありました。この場所は住居がひしめき合って建てられていて、ご覧のような人が通るのがせいいっぱいのような路地がたくさんありました。下道から案内に沿ってその路地を入っていきますと路地の奥突き当り近くに掘り抜きの井戸がありました、今も健在なのかは判りませんでしたが、樋口一葉が使っていたとされています。井戸のある所からすぐ後ろにはかなり急激な崖線があり急勾配の石段坂があります。その崖線の途中には崖を削って造くられてと思われるほんのわずかに狭い平らな土地があり平地に沿って何軒もの民家が建っていました。そのすぐ横には鐙坂があります。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

金魚坂 |

| |

金魚坂上(本郷通り側) |

坂中にある電柱に金魚坂看板がある |

金魚坂下 |

| |

金魚坂下にある金魚屋さん |

金魚屋さんの入口 |

金魚屋さんの内部 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は本郷通りを東大方向に進み菊坂の次の路地道にあります。本郷通りに「金魚坂」の看板があったので行ってみました。この坂は「今昔 東京の坂」にも「文京区おさんぽマップ」にも載っていません。地元の人たちだけがそう呼んでいるのでしょうか?本郷通りから入る坂は始めはゆっくりと下っていますが途中から少し傾斜もきつくなります。菊坂に対する完全な裏通りのようですが、『江戸切絵図集成』を見ますと菊坂はこの金魚坂下でこの坂に曲がるようになっています。この坂のほうが江戸時代からの道のようです。いつの時代か菊坂からこの金魚坂に曲がるのがめんどくさいのか菊坂が直接本郷通りにまっすぐに出るようになってしまったようです。以前何かのTV番組でこの坂の下にある金魚屋さんが紹介されていましたが、ここにあることは行って初めて知りました。収穫です。坂下にある金魚屋さんを訪ねちょうどご主人が作業をされていたのでこのホームペイジの趣旨を説明して上のような写真を撮らせていただきました。金魚坂とはこの金魚屋さんがあるのでつけられた名前なのでしょうか?いつか区役所に行って確認指定と考えています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

本妙寺坂 |

| |

本妙寺坂上 |

本妙寺坂中 |

本妙寺坂下 |

| |

この坂の標には『この坂は、本郷の台地から菊坂に下っている坂である。菊坂を挟んで真向かいの台地には(現在の本郷5-16あたり)かつて本妙寺という法華宗の寺があった。境内が広い大きな寺で、この寺に向かって下る坂であったところから「本妙寺坂」と呼ばれた。本妙寺は明暦の大火(振袖火事・明暦3年-1657)の火元として有名である。明治43年豊島区巣鴨5丁目に移転した。』と書かれています。坂は坂下の菊坂道から入りかなりの傾斜を持ち左に曲がりながら上っていく坂です。面白いのは、この坂の説明にも書かれているように本妙寺というお寺は菊坂を挟んだ反対側にあったということです。『江戸切絵図集成』の「尾張屋版」には坂も坂名も書かれておらず、しかも本妙寺は菊坂から少し入ったところに書かれていますが、「近江屋版」では、この坂の標のように本妙寺が菊坂までいっぱいに書かれています。坂の説明も「近江屋版」が書かれたころを説明しているのでしょう。また、この本妙寺のあるところは説明にもある通り、菊坂を谷地底辺とする本郷の台地の反対側の台地にあり、かなりの傾斜を持った場所にあったことが推察されます。坂下は下町風情が残っていますが、坂上はきれいに整備されマンションが多く建っています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

炭団坂(別名:初音坂) |

| |

炭団坂上 |

炭団坂中の横道にあった井戸 |

炭団坂下 |

| |

この坂の標には『本郷台地から菊坂に下る急坂である。名前の由来は「ここは炭団などを商売にする者が多かった」とか「切り立った急な坂で転び落ちた者がいた」というところからつけられたといわれている。台地の北側の斜面を下る坂のためにじめじめしていた。今のように階段や手すりがないころは、特に雨上がりには炭団のように転び落ち泥だらけになってしまったことであろう。この坂を上がりつめた右側の崖の上に、坪内逍遥が明治17年(1884)から明治20年(1887)ま住み、「小説真髄」や「当世書生気質」を発表した。』 と書かれています。坂は急峻な階段坂で説明にあるように、階段のないころのこの坂の行き来には雨降りの時にはたいへん往生したのではないでしょうか?炭団坂とは言いえて妙ですね。この坂へは菊坂から一本下った「下道」から入ります。(菊坂の項参照) |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

梨木坂 |

| |

梨木坂上 |

梨木坂下 |

この坂の標には『「梨木坂は菊坂より丸山通りなり。むかし大木の梨ありし故坂の名とす。」と「御内府備考」にある。また、「南向き茶屋」には、「江戸茂睡(江戸前期の歌学者)、「紫の一本」の著者1629~1706という人が、この坂のあたりに住んでおり、梨本と称した。」とある。いっぽう、江戸時代の終わり頃、この周辺は菊の栽培が盛んで、菊畑が広がっていたが、この坂のあたりから菊畑がなくなるので「菊なし坂」といったという説もある。戦前まで、この近くに古いたたずまいの学生下宿が数多くあった。』と書かれています。坂は菊坂から入り少しS字になったかなりの傾斜を持った急坂道です。『江戸切絵図集成』の「尾張屋版」には道は描かれていますが坂名も坂の印"|||”もありませんが、「近江屋版」にはこの坂道が「キクサカ」と書かれいます。この坂道は崖線に沿って造られたようで道の一方は崖となっています。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

鐙坂 |

| |

鐙坂上 |

鐙坂中 |

鐙坂下 |

| |

この坂の標には『本郷台地から菊坂の狭い谷に向かって下り、先端が右にゆるく曲がっている坂である。名前の由来は「鐙の製作者の子孫が住んでいたから」(江戸志)とか、その形が「鐙に似ている」ということから名付けられた(「改選江戸志」)などといわれている。この坂の西側一帯は上州高崎藩主大河内家松平右京亮(うきょうのすけ:作者注)の中屋敷で、その跡地は右京山と呼ばれた。』と書かれています。坂上からはほんの少しの傾斜の下りで途中からはかなりの急角度を持った坂となっていて坂下はまっすぐに行く道とゆっくりと右に曲がっていく道がありますが、『江戸切絵図集成』が書かれたころはゆっくりと右に曲がっていく道しか描かれていません。この坂上から見て左側、現在の清和公園、シビックランド一帯は説明の通り松平右京亮の中屋敷となっていました。樋口一葉の住まいもこの坂の右手の崖下にありました。(鐙とは馬に乗るときに鞍から下げられたスリッパ状のものに足をかけて乗ります。スニーカーで有名なナイキのロゴマークを想像していただくとわかりやすいと思います。)坂下がゆっくりと曲がっている形が鐙の形に似ていることから付けられたとはいかにも江戸人が付けた名前ですね。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

胸突坂 |

| |

胸突坂上 |

胸突坂下 |

胸突坂上にある鳳明館 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は菊坂下から入りゆるいS字になりながらかなりの勾配を持って上がっていきます。「今昔 東京の坂」には、この坂のことも「本郷四、五の間を西片一の台地の下まで下る長い坂を菊坂というが、むかしは、この胸突坂も菊坂と呼ばれていたらしい。」とあります。梨木坂といい、胸突坂といいこの時代のあいまいさが何ともいいですね。『江戸切絵図集成』では、この胸突坂の北側一帯は本多中務太輔、阿部伊勢守の広大な屋敷があり、道が全く描かれていません。この胸突坂が水道橋からの道と本郷通りをつなぐ主要な道であったと思われます。坂上には”鳳明館”という昔ながらの旅館があります。この辺には昭和の始め頃には多くの学泉宿があったそうですが、今ではこの”鳳明館”と新坂途中にある”太栄館”くらいしか残っていないようです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

新坂 |

| |

新坂上 |

新坂下 |

新坂上の大栄館 |

| |

この坂の標には『「新選東京名所図会」に「町内(旧西馬込)より西の方、小石川掃除町に下るさかあり、新坂といふ」とある。この坂上の台地にあった旧福山藩主阿部屋敷へ通じる、新しき開かれた坂ということで、この名がつけられた。また、福山藩にちなんで、福山坂ともいわれた。新坂と呼ばれる坂は、区内に六つある。坂の上一帯は学者町といわれれ、夏目漱石はじめ多くの文人が住んだ。に火s側の崖下一帯が、旧丸山福山町で、樋口一葉の終焉の地でもある。』と書かれています。坂はなりの傾斜を持った狭い狭い坂ですが、多くの文人たちが通った道でもあるようです。が、『江戸切絵図集成』が描かれたころの胸突坂の坂上から見て右側一帯は広大な大名屋敷の敷地(胸突坂すぐ右には本多中務太輔の屋敷が、そのすぐ右には阿部伊勢守の広大な敷地があり追分(本郷通りから胸突坂までの広い土地を占有していたようでこの辺には全く道が書かれていません。江戸時代に開かれたと書かれていますがいつの頃なのでしょうか?ですが、江戸の古くから行く坂から台地へ上がる主要な道であったようです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

石坂 |

| |

石坂上 |

石坂中 |

石坂下 |

| |

この坂の標には『「町内より南の方、本郷田町に下る坂あり、石坂と呼ぶ・・・・・」「新選東京名所図会」この坂の台地一帯は、備後福山藩(11万石)の中屋敷を幕府の御徒組、御手先組の屋敷であった。明治以降、東京大学が近い関係で多くの学者、文人が居住していた。田口卯吉(経済学者・史論家)、坪井正五郎(考古学・人類学者)、木下杢次郎(詩人・評論家・医者)上田敏(翻訳者・詩人)、夏目漱石(小説家)、佐佐木信綱(歌人・国学者)、和辻哲郎(倫理学者)など有名人が多い。そのため西片町は学者町といわれた。』と書かれています。西片町一丁目付近の白山通りから本郷通りに向かう道を少し行ったところが坂下となっていて、坂は傾斜を持ってゆっくりと大きくS字にうねって坂上はたいへん緩やかな傾斜で続いています。が、坂上がどこまでなの分からず一応急な坂が終わるあたりを坂上としました。写真中の右側にこの坂の標が建てられていますがちょうどよいおおきさの平地なのでしょうか近所のごみ回収場所になってしまっているようで坂の標がごみ置き場に紛れてしまっていました。近隣の生活者にしてみれば当たり前なのでしょうが、せっかく歴史のある坂道です。もう少し何とか整備できないのでしょうか?悔やまれます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

下道を歩く 下道を歩く  |

| |

編集をしていてどうしても”菊坂”とその下をはしる”下道”が気になってしまったので、その後2回に渡り下道を歩きました(”下道”と書いたのは、先にも書きましたが地元の方々がそのように菊坂横を通っているこの細い道を呼んでいます。それが正式名称かどうかは文京区の資料にも、その他の資料にも書かれていません。)。 |

| |

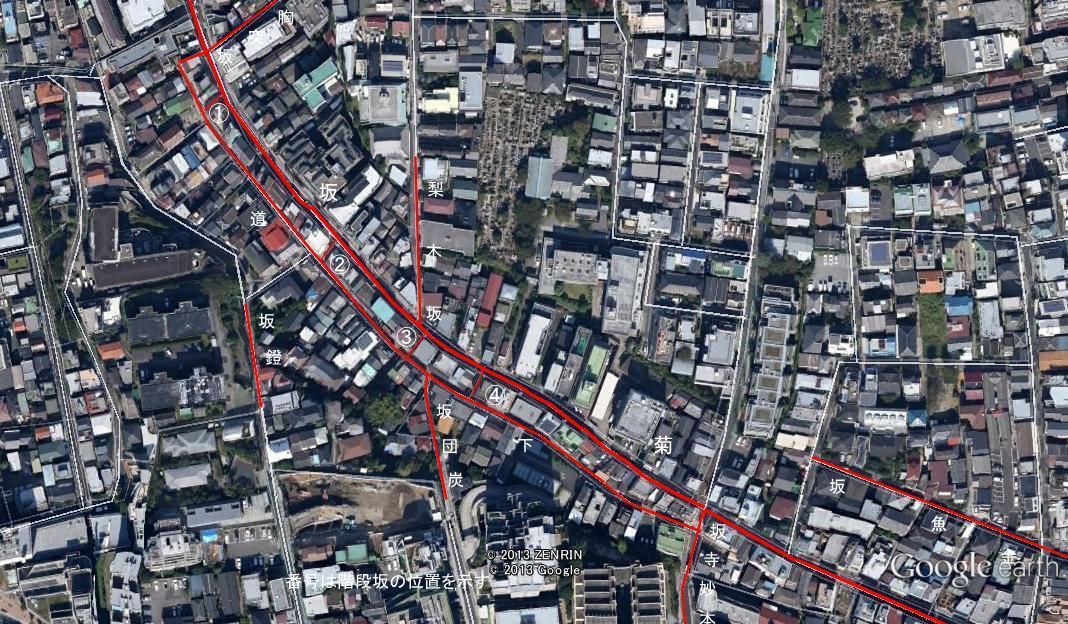

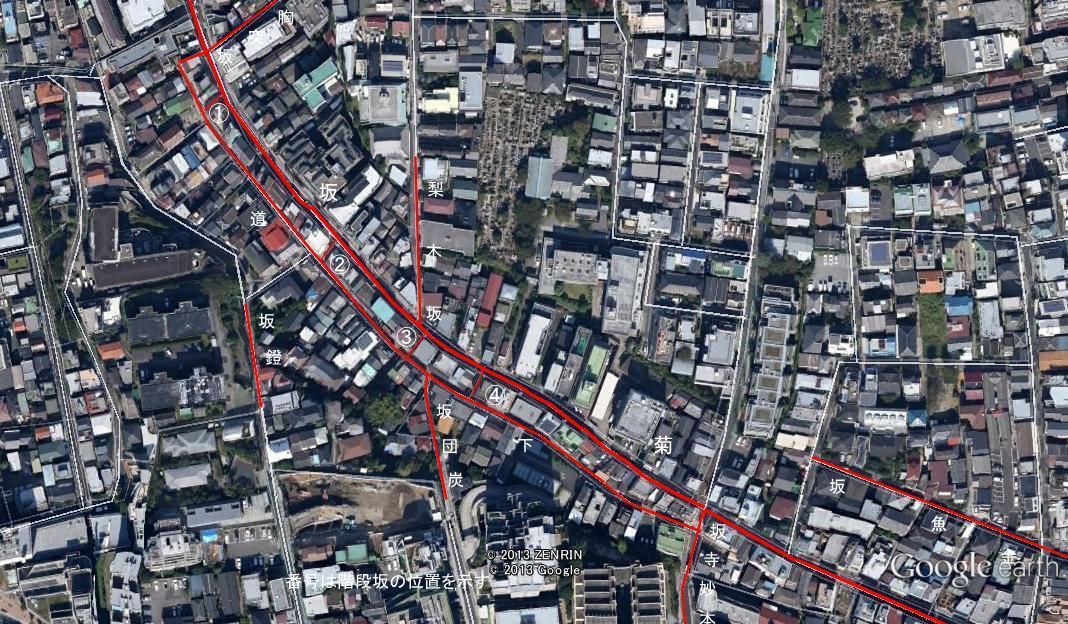

下の2枚の地形図は、左は写真図に陰影図を重ねたもので、右の図は、陰影図に今の道に江戸時代の道を重ねたものです。また、下の絵図は国会図書館にてコピーした『江戸切絵図集成』尾張屋版の本郷湯島繪圖の内菊坂部分を拡大したものです。この陰影図と「文京区観光ガイドマップ」を持って菊坂、下道とその周辺を歩いてみました。左の絵図からもお判かりの通り、菊坂道は今のように本郷通りにはまっすぐには通っておらず、本妙寺坂下で下道と交わり道となり金魚坂道方向へと折れていて、金魚坂上で本郷通りへと出ています。この菊坂と下道の間は、今では民家が密集していますが、絵図には”明地”となっていて緑色で描かれています。当時の火よけ地であったと推察されます。菊坂下は今は白山通りと本郷通りを結ぶ一本の道となっていますが、絵図では坂下で直角に折れた道となっていてその道が胸突坂(ムナツキサカと書かれています。)であり、菊坂下から本郷通りへの道となっています。ですので当時は菊坂下から東大農学部バス停に出る直通道はありません。その菊坂と胸突坂の間には”本妙寺”と”長泉寺”の2つの大きなお寺があり、菊坂下、胸突坂、梨木坂に囲まれた地域は”菊坂町”とあり、胸突坂右手にも”菊坂䑓町”とあり町人町であったようです。その”菊坂䑓町”の右手は”本多中務大輔”の広大な屋敷地となっています。菊坂と下道との間には2m強の段差があります。下道に沿って小さなお侍の家(武家屋敷というにはその敷地面積が小さすぎると思います。)が軒を連ねて建っています。”炭団坂”は描かれていますが”鐙坂”一帯は低地には侍の家が下道に沿って並んでいますが、その上には”松平右京亮”のお屋敷が坂から坂上にかけて描かれています。ここのすごい傾斜地にどのようにしてお屋敷を建てたのでしょうか?その時代のお屋敷を見てみたいものです。また、太田道灌の時代ですが、本郷通りのこの辺には見送り坂と見返り坂の坂下(低地)あたりに”別れの橋”があったようで、陰影図を見ますとこの辺が菊坂が通る谷地の一番奥であったことが分かります。きっとこの辺には湧水があり橋が架けられ、低地(下道がその流れ跡?)を菊坂下に流れていたのではないでしょうか?それでは、”菊坂”と”下道”の特集をお楽しみください。 |

| |

菊坂と下道と4か所の階段坂 |

江戸の道(菊坂と下道) |

| |

『江戸切絵図集成”』本郷湯島繪圖”より菊坂部分 |

|

| |

|

| |

上の図を追加しました。(03/25/2014)

上記の日付けに神田上水のことについて調べようと文京区々役所内の行政情報センターと言うところにお邪魔しセンターの職員さんに聞いたり、資料を見せていただいたりしていましたところ、ある調査資料(古い資料のため今は販売されていません。)の添付として文京区の新旧を重ね合わせたような大きな大きな地図を見つけました。その地図には上にあるように現代(いつの頃かは不明)と江戸時代(年代は不明)とを重ね合わせたような地図です。職員の方に私のやっていることを説明し、必要な部分をカラー・コピーさせていただきました。その中にその時代の菊坂付近の状況がよくわかる部分がありましたので拡大し、主要な道や坂道の情報を書き込み載せてみました。この地図より菊坂に沿って本郷通りの別れの橋の標がある付近から本妙寺坂下まで水路が書かれています。別れの橋付近に湧水があったのでしょうか?地形的にも別れの橋跡から下道に沿ってそんなに深くはありませんが落ち込んでいる崖線があります。上の地図によりそれらのことが証明されたと思います。心躍る発見で、文京区行政情報センターの方々には感謝感謝です。 |

| |

下道を菊坂下方向から追いかけていきました。 |

| |

菊坂と下道の関係ですが、写真下左のように菊坂下近くで下道に入る細い路地的な道があります。2番目の写真は下道から菊坂方向を撮ったもので右の写真から下道が始まっています。下道には菊坂の反対方向に2段目の写真左のような極細い路地がいくつかあり昭和の趣のたたずまいがあります。また、菊坂と下道の間には4つの階段坂(写真2段目と上の地形図)があり両道をつないでいます。興味をいだいたのは2つ目の階段坂にいつのころの物かは判りませんが(コンクリート製なので昭和の物か?)、今は使われていないようですが消火栓がありました(写真2段目右)。ここも残念なことに知ってか知らずか横のコンビニの配達箱が置かれておりその景観を損ねてしまっています。ネットもありごみ置き場のようでもあります。悲しいですね!次の階段坂には宮沢賢治が暮らしていたという旧居が近くにあるという説明のある標が階段下に建っていましたが、その家跡がどこにあったのかは詳しくは判りませんでした。この菊坂と下道界隈には文人たちが数々暮らしていたようですが、なんでこんな谷地の底付近に?と考えさせられてしまいます。ですが地形的には非常に興味のある場所です。 |

| |

菊坂下付近の下道への入口 |

下道側から見た菊坂(正面) |

菊坂から入ってすぐの下道 |

| |

菊坂から下道は行ってすぐにあった路地 |

菊坂側にある階段 |

その階段中にあった古い消火栓(と書いてありました。) |

| |

左階段坂と右本郷四丁目児童遊園 |

下道続き |

下道と左鐙坂入口 |

| |

下道続き |

下道と右樋口一葉縁の井戸のある路地 |

下道と右炭団坂入口 |

| |

両道の間の階段坂:宮沢賢治の旧宅の碑がある |

下道続き  |

本妙寺坂下へと少し上る |

| |

本妙寺坂下へ(奥突き当り) |

下道の始まり(本妙寺側) |

本妙寺坂下から見た左下道と正面菊坂 |

| |

下道の追跡はいかがでしたでしょうか?写真の掲載順は菊坂下から本妙寺坂下へ向かって歩いた順番に掲載しています。これらの写真をもとにして実際に下道を歩いてはいかがでしょうか?歴史の詰まった道で両側の崖線を見ながらこの低地を感じながら歩くのも趣のあるものです。 |

| |

この項おわり この項おわり  |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|