| |

|

| |

ここからは文京区の中南部(春日・小石川・白山・千石)の坂を探しながら歩き回りました。この地域は本郷台地の上を通る春日通りを地下鉄丸ノ内線の後楽園駅あたりから茗荷谷駅方向に対して左右に傾斜地があり、 そこに並んだように坂道があります。この項ではその春日通りに沿って地下鉄丸ノ内線の後楽園駅から茗荷谷駅までを歩いてみました。 |

| |

富坂、堀坂、善光寺坂、六角坂、三百坂、吹上坂、播磨坂、団平坂、茗荷坂、釈迦坂、蛙坂、藤坂、切支丹坂、庚申坂、浅利坂、荒木坂、新坂、

金剛寺坂、安藤坂、牛坂、服部坂、横町坂、薬罐坂、大日坂 |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

富坂(別名:西富坂、鳶坂、飛坂) |

| |

富坂上 |

富坂中 |

富坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は非常に整備されていて広く春日通りとなっていて、伝通院の方からゆっくりと左にカーブしながら緩やかな傾斜で下っていきます。昔からこのように広い坂道だったのかを調べてみましたところ「今昔 東京の坂」には、「西南戦争(1887)くらいまでは江戸の名残がそのまま残っていたそうですが明治後半から東京の整備が大々的に行われだし江戸の面影が消えていった。」とあります。坂道はその通り江戸時代の面影はまったく残されていない車の往来が非常に多い幹線道路になっています。千川通りを挟んで右側(東側)には東富坂あります。また、坂下から安藤坂手前までの右側は「江戸切絵図集成」には”火除地”と書かれていて空き地であったことが判ります。その反対側は「水戸家」(現:小石川後楽園あたり)の広大な屋敷がありました。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

堀坂(別名:宮内坂、源三坂) |

| |

堀坂上 |

堀坂中 |

堀坂下 |

| |

この坂の標には『「堀坂は中富坂町の西より東の方。即ち餌差町に下る坂をいふ。もと其の北側に堀内蔵助(2300石)の邸ありしに因れり。今坂の中途に”ほりさか”と仮字にてしるしたる石標あり。此坂は従来宮内坂又は源三坂と唱えたるものにて。堀坂といへるは其後の称なりといふ」(「新選東京名所図会」) この場所の北側に旗本堀家の分家利直(後に利尚、通称宮内)の屋敷があったkとから、この坂は別名「宮内坂」と名づけられた。また、当地の名主鎌田源三の名から「源三坂」ともいわれた。「堀坂」という名称は。文政(1818~30)の頃、堀家が坂の修復をして「ほりさk」と刻んだ石標を建てたことからいわれるようになった。。坂下に”こんにゃくえんま”の伝説で名高い「源覚寺」がある。』と書かれています。坂上は緩やかな傾斜ですが途中から傾斜がきつくなっているまっすぐな道にあります。標には「ほりさか」と刻まれた石標があるとのことですがご覧のように坂上から見て左側はマンションの工事現場となっていてその石標がどこにあるのか見当たりませんでした。工事のために取り除かれてしまったのでしょうか?坂道はきれいにアスファルトで覆われていて(歩道側も)、その時に取り除かれてしまったのでしょうか?もう一度行って確かめてみなくてはと思っています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

善光寺坂 |

| |

善光寺坂上 |

善恋路坂中 |

善光寺坂中 |

| |

善光寺坂中 |

善光寺坂下 |

坂上にある樫の老木

|

| |

この坂の標には『坂の途中に善光寺があるので、寺の名をとって坂名とした。善光寺は慶長7年(1602)の創設と伝えられ、伝通院(徳川将軍家の菩提寺)の塔頭で、縁受院と称した。明治17年(1884)に善光寺と改称し、信州の善光寺の分院となった。したがって明治時代の新しい坂名である。坂上の歩道のまん中に椋の老木がある。古来、この木には坂の北側にある稲荷に祀られている、澤蔵司(たくぞうす)の魂が宿るといわれている。なお、坂上の慈眼院の境内には礫川(れきせん)や小石川の地名に因む松尾芭蕉翁の句碑が建立されている。 ”ひとしぐれ 礫やおりて 小石川” はせを(芭蕉) また、この界隈には幸田露伴(1867~1947)・徳川秋声(1871~1943)や島木赤彦(1876~1926)、古泉千樫(1886~1927)ら文人、歌人が住み活躍した。』と書かれています。坂は裏道のようで坂下からゆっくりとした坂を上っていきますと”善光寺”前で右に直角に曲がっていて傾斜が少しきつくなってきます。”善光寺”横を道なりに進んでいきますと傾斜もきつくなり坂道も左右にうねっていて傾斜もきつく長い坂道となっています。坂上には標にもありますように道を邪魔するように老木(樫木)があります。標に書かrているように由緒ある木のようです。またこの坂道は崖線に沿って上っていく坂道でもあります。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

六角坂 |

| |

六角坂上 |

六角坂中 |

六角坂下 |

| |

この坂の標には『「六角坂は上餌差町より伝通院の東門の前に出る坂なり。古くより高家六角氏の屋敷の前なる坂故にかくいへり。」(「改選江戸志」)とある。「江戸切絵図」(万延2年(1861)尾張屋清七版)をみると、この坂が直角に曲がっているあたりに、六角越前守の屋敷があったことがわかる。餌差町は慶長年間(1596~1615) 鷹狩の鷹の餌となる小鳥を刺し捕えることを司る「御餌差衆」の屋敷がおかれていた所である。近くに歌人・島木赤彦が下宿し、「アララギ」の編集にあたった「いろは館」があった。』と書かれています。坂は途中で大きく左に曲がりながら下っていく坂上はなだらかで途中から傾斜のある坂道です。伝通院正面右手の道をいきますと”善光寺坂”に出ることができ、その一本隔てた道が”六角坂”に当たります。ご覧のように低層のマンションが立ち並び今は見る影もありませんがその当時には坂上から曲がり角にかけて左側に「六角越前守」の反対側には「杉浦主税」の広い屋敷がありこの屋敷だけでこの六角坂を包んでいるような形に「江戸切絵図集成」(尾張屋版にも近江版にもあります。)に描かれています。きっと大名屋敷の間を通る人もあまり通らない寂しい坂道であったと想像します。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

三百坂(別名:三貊坂(さんみゃくさかと読む) |

| |

三百坂上 |

三百坂中 |

三百坂下 |

| |

この坂の標には『「江戸志」によると、松平播磨守の屋敷から少し離れた所にある坂である。松平家では、新しく召抱えた「徒の者」を屋敷のしきたりで、早く、しかも正確に、役に立つ者かどうかをためすのにこの坂を利用したという。主君が登城の時、玄関で目見えさせ、後衣服を改め、この坂で供の列に加わらせた。もし坂を過ぎるまでに追いつけなかったときには、遅刻の罰金として三百文を出させた。このことから、家人たちは「三貊坂」を「三百坂」と唱え、世人もこの坂名を通称とするようになった。』と書かれています。坂は春日通りの富坂を上りきり安藤坂を少し過ぎた所の右側に細い細い路jのような道があり、そこを進んでいくとご覧の通り坂上は極なだらかな細道となっていますが、途中から少し傾斜を持って右にゆっくりと曲がりながら下っていく坂道です。三貊坂が三百坂の名前が通称となったことは説明からもわかりますが、貊(みゃく)とは何か動物のような気がしますが調べてみました。「今昔 東京の坂」には「三貊坂の意味は不明。貊は驢馬を意味することから、下級武士を驢馬のように酷使したと解釈できないこともない。」とあります。また、「貊」はムジナヘンに百とかかれており「バク」とも読みます。バクとは動物の獏(夢を食べてしまうといわれる動物)ですが、また一方「貊」は中国の古代の民族のひとつとも書かれていました。文京区々役所に行って確認したいと思います。「江戸切絵図集成」にはこの三百坂を下りきったところを左折した道があり、その道には「三百サカ下通リ」とあり、その周りの小道には「タカシャウ丁」とか「大フクロ丁」、「小フクロ丁」といった名前が見られます。標の説明の通り、このあたり一帯には”鷹匠”達が住んでいたのではないかと想像できます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

吹上坂 (別名:禿坂(カムロサカと読む) |

| |

吹上坂上 |

吹上坂中 |

吹上坂下 |

| |

|

|

|

| |

この坂の標には『このあたりをかつて吹上村といった。この地名から名づけられたと思われる。「...吹上坂は松平播磨守の屋敷の坂をいへり。」(改選江戸志) 尚、別名「禿坂」の禿は河童に通じ、都内六ヵ所あるがいずれもかつては近くに古池や川などがあって寂しいところとされている地域の坂名である。 この坂も善仁寺前から宗慶寺極楽水のそばへくだり、坂下は「播磨たんぼ」といわれた水田があり、しかも小石川が流れていた。 この水田や川は鷺の群がるよき場所であり、大正時代でもそのおもかげを止めていた。』と書かれています。坂は播磨坂から一本隔てた三百坂側にあり播磨坂と同じように坂上は春日通りに面し、坂下は氷川下通りに出ます。極々なだらかな坂道で坂途中には”極楽水”がある”宗慶寺”があります。しかしながら「江戸切絵図集成」を見ますとこの辺は”松平播磨守”の壮大な屋敷地であり(今の小石川五丁目あたり)”吹上坂”と思われる道は”三百サカ下通り”から何回も折れ曲がりながら”小石川トサキ丁”通りへと下っています。下りきる少し手前には「上水」と書かれた川(千川と思われます。)が流れていて、その昔”播磨タンボ”と呼ばれていた”田”が千川に沿って広がっています。その手前に”宗慶寺”があり境内には”井”の印が書かれていて今も坂途中の小高くなった辺りに”極楽水”の湧水跡が史跡としての残されています。「今昔 東京の坂」には”極楽水”ではなく”吉水”であると書かれています。坂上を過ぎなおも進んでいきますと”シンサカ”上に出ます。また新坂手前(春日通りと思われる。)を少し新坂方向に進みT字路を右に折れますと”切支丹坂”があります。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

播磨坂 |

| |

播磨坂上 |

播磨坂中 |

播磨坂下 |

| |

この坂の標には『この道路は、終戦後の区画整理によって造られてもので、一般にいわれる環三道路(環状3号線)である。 かつて、このあたりは松平播磨守の広大な屋敷のあった所である。坂下の低地一帯を「播磨たんぼ」といい伝えており、この坂道もこの土地の人は播磨坂とよんでいる。 昭和35年頃「全区を花でうずめる運動」が進められ、この道路も道の両側と中央に樹齢15年位の桜の木約130本が植えられた。そして地元の婦人会の努力によって、「環三グリーンベルト」は立派に育てられている。昭和43年頃から桜まつりが行われ、文京区の新名所となった。』と書かれています。坂はご覧の通りの大きな中央分離帯がある立派な坂道です。少し傾斜のある長い坂道で訪れた時が丁度桜が満開の時期で大変な賑わいでした。「江戸切絵図集成」ではこのあたり(現小石川五丁目)一帯は”松平播磨守の屋敷のあった広大な敷地で占めtられ”吹上坂”と思える何回も直角に曲がりくねった道が千川のあった坂下から”極楽水”が湧き出ていたとされる”宗慶寺”前を通る道しかありません。あまり興味の湧かない坂道です。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

団平坂(別名:袖引坂、丹平坂) |

| |

団平坂上 |

団平坂下 |

この坂の標には『「町内より東の方 松平播磨守の御屋敷之下候坂にて、里俗団平坂と唱候 右は先年門前地之内に団平と申者春米商売致住居仕罷候節より唱候由申伝 年代等相不知申候」と「御府内備考」にある。団平という米つきを商売とする人が住んでいたので、その名がついた。何かで名の知られた人だったのであろう。庶民の名の付いた坂は珍しい。この坂の一つ東側の道の途中(小石川5-11-7)に、薄幸の詩人石川啄木の終焉の地がある。北海道の放浪生活の後上京して、文京区内を移り変わって四か所目である。明治42年(1912)4月13日朝、26歳の若さで短い一生を終わった。』と書かれています。坂は極々なだらかなゆったりとしたうねりを持っている道幅も狭い坂道です。庶民の名が付いた坂名は珍しいとありますが、その理由は書かれていませんでした。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

茗荷坂 |

| |

茗荷坂上 |

茗荷坂中 |

茗荷坂下 |

| |

この坂の標には『「茗荷坂は、茗荷谷より小日向の台にのぼる坂なり云々。」と改選江戸志にはある。これによると拓殖大学正門前から南西に上る坂をさすことになるが、今日では地下鉄茗荷谷駅方面へ上る坂をもいっている。茗荷谷をはさんでのことであるので両者とも共通して理解してよいであろう。さて、茗荷谷の地名については御内府備考に「....むかし、この所多く茗荷を作りしゆえの名なり云々。」とある。自然景観と生活環境にちなんだ坂名の一つといえよう。』と書かれています。坂は地下鉄茗荷谷駅から並行に走る細い道を少し後楽園駅方向に戻ったところにある細い細い路地道のような道の先が少し広くなったところにあります。坂下にこの標がありますが坂上かどこから始まっているのかが判りませんでした。文京区々役所の「観光ガイド」マップにも詳しくは書かれていません。ので、私なりに傾斜の始まっているあたり(道が少し開けて所)からを坂上としました。坂はしばられ地蔵で有名は”林泉寺”少し上から始まり傾斜を持って大きく左に曲がって下り”深光寺”のある崖線の脇(坂の標がここに立っている。右側は拓殖大学。))まで続いています。坂途中からは傾斜もきつくなりかなり難儀の坂道です。深光寺は滝沢馬琴の墓があることで有名ですが、茗荷坂の崖に沿って位置し崖上に建っている上っていくのが非常に険しい石段坂があります。また、坂道に面して羅漢石像が並んでいるのも見られます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

釈迦坂 |

| |

釈迦坂上 |

釈迦坂中 |

釈迦坂中 |

| |

釈迦坂下 |

この坂の標には『春日通りから、徳雲寺の脇を茗荷谷に下る坂である。「御府内備考」によれば、「坂の高さ、およそ一丈五尺(約4m50cm)ほど、幅6尺(約1m80cm)ほど、里俗に釈迦坂と申候。是れ徳雲寺に釈迦の石像ありて、ここより見ゆるに因り、坂名とするなり。」徳雲寺は臨済宗円覚寺派で、寛永7年(1630)に開山された。「新選江戸志」に寺伝に関する記事がある。境内に、大木の椎の木があった。元禄年間(1688~1794)五代将軍綱吉が、このあたりへ御成りの時、椎木寺なりと台命があった。そこで、この寺を椎木寺と呼ぶようになった。後、この椎の木は火災で焼けてしまったが、根株から芽が出て、大木に成長した。明治時代になり、その椎の木は枯れてしまった。椎木寺の椎の木を失ったことは惜しいことである。徳雲寺の境内には六角堂があり、弁財天が祀られ、近年小石川七福神の一寺となっている。』と書かれています。坂は東京メトロ丸の内線が高架となっている下道にありご覧の通り直角に3回曲りかなりの傾斜を持って下っている。傾斜のきつさから道を曲げざるを得なかったのだと思いますが、毎日の上り下りはたいへん難儀であると感じます。今では細々とした裏道のようなたたずまいの坂道ですが小石川台地と茗荷谷を結ぶ大切な道であったのではないでしょうか?徳雲寺は今も健在です。坂下は東京メトロ丸ノ内線下を潜るとすぐに蛙坂になり、もう一方の台地に上がっていきます。茗荷谷、清水谷の名が示すようにこの辺が台地間に挟まれた低地であったことは地形図の陰影を見てもらえばお判かりと思います。この茗荷谷近辺も”崖線歩き”歩き回ってみたい場所のひとつです。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

蛙坂(別名:復坂) |

| |

蛙坂上 |

蛙坂中 |

蛙坂下 |

| |

この坂の標には『「蛙坂は七間屋敷より清水谷へ下る坂なり、或は復坂ともかけり、そのゆへ詳にせず。」(改選江戸志)「御府内備考」には、坂の東の方はひどい湿地帯で蛙が池に集まり、また向かいの馬場六之助様御抱屋敷内に古池があって、ここにも蛙がいた。むかし、この坂で左右の蛙の合戦があったので里俗に蛙坂とよぶようになったと伝えている。なお、七間屋敷とは、切支丹屋敷を守る武士たちの組屋敷のことであり、この坂道は切支丹坂に通じている。』と書かれています。坂は清水谷の底から曲がりながらかなりの急傾斜をもって上っていて坂途中で大きく左に曲がっていてその部分の傾斜がよりきつくなっています。東京メトロ丸の内線下で”釈迦坂”下にでます。釈迦坂とは反対側のもう一方の崖線を上っていく坂道です。標の通り坂上の道を左に進んでいきますと”切支丹坂”に出ることができます。この坂道も小石川台地間にある茗荷谷や清水谷を挟んで行き来する主要な道であったと思われます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

藤坂 (別名:富士坂、禿坂) |

| |

藤坂上 |

藤坂中 |

藤坂下 |

| |

この坂の標には『「藤坂は箪笥町より茗荷谷へ下る坂なり、藤寺のかたはらなればかくいへり。」(「改選江戸志」)藤寺とは坂下の曹洞宗伝明寺である。「東京名所図会」には、寺伝として、「慶安三年寅年(1650)閏十月二十七日、三代将軍徳川家光は、牛込高田辺御放鷹(鷹狩のこと)御成の時、帰りの道筋、この寺に立ち寄り、庭一面の藤のあるのを見て、これこそ藤寺なりと上意あり。」との記事があり、藤寺と呼ぶようななった。昔は、この坂から富士山が望まれたので、富士坂ともいわれた。「続江戸砂子」に「清水谷は小日向の谷なり、むかしここに清水が湧き出した。」とある。また、この伝明寺には、名木の藤あり、一帯は湿地で、禿(河童)がいて、禿坂ともいわれた。』と書かれています。坂は釈迦坂下や蛙坂下と同じ道にあり春日通りに向かってかなりの傾斜を持って上っている細い坂道です。昔この辺一帯が湿地帯であったことも地形図の陰影から清水谷、茗荷谷と深く深く切り込んでいる場所であることがよく判ります。この辺一帯が湿地帯であったという記述から、東京メトロ丸ノ内線の茗荷谷駅北を谷地の最深部とするこの辺にはそこを源とする流れがあったのではと想像するのは易いことと思われます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

切支丹坂(別名:幽霊坂、今井坂、丹下坂) |

| |

切支丹坂上 |

切支丹坂下 |

切支丹屋敷跡の碑 |

| |

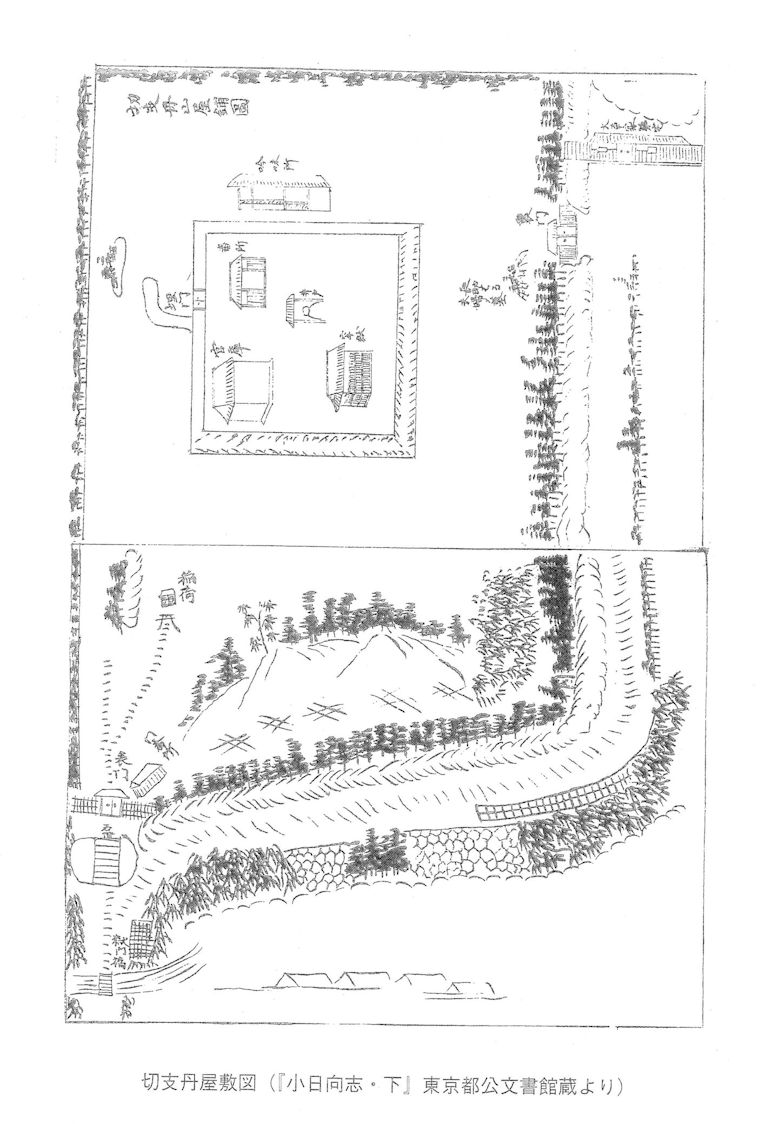

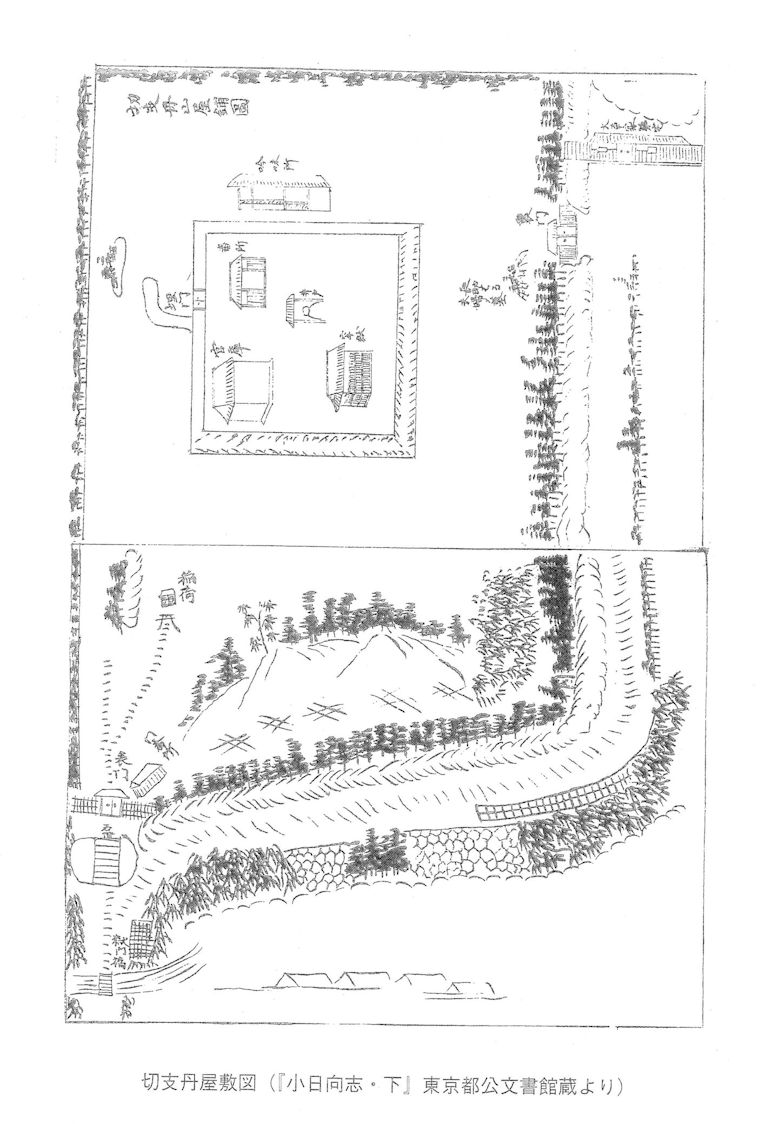

この坂の標は見つかりませんでした。坂は坂上の道を少し進んだところに”切支丹屋敷跡”に碑が建っていて、そのすぐ横いなるので”切支丹坂”と呼ばれたのではないかと考えます。文京区の「観光ガイド」マップにはこの坂が”切支丹坂”であるとされています。坂はご覧の通りの一本道にあるごく短い坂道ですが傾斜はかなりあり駆け下りていくとそのまま東京メトロ丸の内線の下に突き進んで行ってしまいそうな坂道です。坂下は同じく蛙坂下や釈迦坂下、藤坂下と同じ道に出ます。坂の向かい側には”庚申坂”があります。

|

| |

ちょっとブレイク ちょっとブレイク  |

| |

この近辺を何回目かに訪れた時、切支丹屋敷跡のある細い道の反対側に金網で囲まれた赤土丸出しの土地があり、そこで十人くらいの方が腰をかがめて作業をしていました。赤土の土地にはいくつもの変な形をした掘ったと思われる穴がありました。よくテレビのニュース番組で見る発掘調査の状況と一緒です。興味を持ち作業中に大変失礼とは思いましたが道際で作業されている方に声をかけ、何をされているのか尋ねましたところ、”この辺一帯は切支丹屋敷のあったところで、今掘り返して調査しているのはその屋敷跡です。今回発掘調査が入りました。”とのお答えで、7月まで行うそうです。今回初めて生で発掘調査をしているところを見ることができ感激でした。また何回か訪問して作業の進行状況を見てみたいと思います(04/10/2014)。

下左の古図は文京区々役所にて”文京区神田上水遺跡調査会”が1991年に発行した調査報告書に記載されていたものをコピーさせていただいたものです。 |

| |

|

切支丹屋敷跡埋蔵調査 |

切支丹屋敷跡埋蔵調査 |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

庚申坂(別名:切支丹坂) |

| |

庚申坂上 |

庚申坂下 |

この坂の標には『「小日向第六天町の北、小石川同心町の界を東より西へ下る坂あり 略 この坂を切支丹坂というのは誤りなり本名”庚申坂”昔 坂下に庚申の碑あり...」「江戸名所図会」 庚申信仰は庚申の日(60日ごと)人が眠ると”三尺 ”の虫が人の体から出て天にのぼり天帝にその人の罪を告げるというところから人々は一晩中夜明かしをした。この信仰は中国から伝わり、江戸時代に盛んになった。従ってキリシタン坂はこの坂の地下鉄ガードの向側の坂のことである。「....両側の藪の間を上がる坂あり....これが真の切支丹坂なり。」「東京名所図会」』と書かれています。ので私もこの説明に従って”切支丹坂”と”庚申坂”を区別しました。坂はご覧の通りの非常に急峻な坂道の階段坂になっています。坂上からは東京メトロ線を挟んだ谷地の景観が見て取れます。また、坂下で切支丹坂と向かい合っています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

浅利坂 |

| |

浅利坂のある位置を示す案内板 |

浅利坂上 |

浅利坂下 |

| |

この坂は文京区の「観光ガイド」マップにも「今昔 東京の坂」にも、他のいくつかの資料にも載っていません。しかしながら切支丹坂から荒木坂に行く道の途中に左上のようなこの近辺を示す案内地図掲示板がありその中に浅利坂が書かれていました。坂は切支丹坂上の道をを東へ進んだ荒木坂へ下る道の一本手前にあります。坂上は切支丹坂と同じ道となり、坂下も切支丹坂下と同じ道に出ます。いわば切支丹坂と平行に走っている坂道です。なぜ浅利坂と呼ばれているのかご近所の方にお聞きしましたが”わからない”とのことで、ですが文京区の立てた地域の案内地図にあるので文京区々役所に行けば何かわかるかと思いましたが今のところは坂名の由来は不明です。どなたかご存知でしたらご一報をいただければと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

荒木坂 |

| |

荒木坂上 |

荒木坂下 |

荒木坂中から巻石通りを望む(正面) |

| |

この坂の標には『称名寺の東横を、小日向台地へ上がる坂である。「江戸砂子」によれば「前方坂のうへに荒木志摩守屋敷あり。今は他所へかはる」とある。坂の規模は「高さ凡五丈程(約15m)、巾貮間貮尺(約4m)」(「御府内備考」)と記されている。この坂下、小日向台地のすそを江戸で最初に作られた神田上水が通っていたことから、地域の人々は、上水に沿った通りを”水道通り”とか”巻石通り”と呼んでいる。神田上水は、井の頭池を水源とし、目白台下の大洗堰(大滝橋付近)で水位を上げ、これを開渠で水を導き、水戸屋敷(後楽園)へ入れた。そこからは暗渠で神田、日本橋方面へ配水した。明治11年頃、水質を保つため、開渠に石蓋をかけた。その石蓋”巻石蓋”と呼んだ。その後、神田上水は鉄管に変わり、飲料水としての使用は明治34年(1901)までで、以後は、水戸屋敷跡地に設けられた兵器工場(陸軍砲兵工廠)の工業用水として利用された。』と書かれています。坂は切支丹坂下から浅利坂下を経た道と両坂の坂上からの道が下ってきて合流するところが荒木坂上となり巻石通りへと下っています。短い坂ですが傾斜がある上がり下がりにはかなり息の切れる坂道です。推察ですが、この荒木坂から巻石通りの間には神田上水が開渠で流れていましたので、きっと橋が架かっていたのではと推察します。「江戸切絵図集成」を見てみましても大洗堰から水戸屋敷までの間の神田上水にはたくさんの橋が架かっているのを見て取れます。また、この上水の流れていた場所と神田川(江戸川)との間は標の説明にもありますように”水道町”の名前が見えますし、今も”水道一丁目”、”水道二丁目”と言う住所を見ることができます。大洗堰から石切橋あたりまでは町人町だったようですが、それから先”水戸屋敷”までの間は武家屋敷がびっしりと隙間もなくあったように描かれています。その上神田上水の走る台地側にはお寺がこれも隙間なく描かれています(今もそれらのお寺の多くは巻石通りに昔のままの位置に残っていますが。)。このお寺の前ごとに橋が描かれています。きっと各々の橋には名前があったと思いますが、切絵図修正には名前は書かれていませし、神田上水跡は埋め立てられてしまっており昔の影を思い起こさせるようなものは残っていませんでした。

文京区でこの神田上水跡のかなり詳しいい調査が1991年に行われたようでその際の報告書の一部分を文京区行政情報センターにて入手できましたので”川歩き”の項の「神田上水」編で詳しく説明していく予定です。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

新坂(別名:今井坂) |

| |

新坂上 |

新坂下 |

坂横にある学校前にある”徳川慶喜公屋敷跡”の碑 |

| |

この坂の標には『「改選江戸志」には、「新坂は金剛寺坂の西なり、案に此坂は新に開けし坂なればとてかかる名あるらん、別に仔細あらじ、或はいふ正徳の頃(1711~16)開けしと、」とある。新坂の名のおこりである。今井坂の名のおこりは、「続江戸砂子」に、「坂の上の蜂谷孫十郎殿屋敷の内に兼平桜(今井四郎兼平の名にちなむ)と名づけられた大木があった。これにより今井坂と呼ぶようになった。」とある。この坂の上、西側一帯は、現国際仏教大学院大学になっている。ここは徳川最後の将軍、慶喜が明治34年(1901)以後住んだところである。慶喜は自分が生まれた、小石川水戸屋敷に近い、この地を愛した。慶喜はここで、専ら趣味の生活を送り、大正2年(1913)に没した。現在、その面影を残すものは、入口に繁る大公孫樹(いちょう)のみである。』と書かれています。坂はこの徳川慶喜終焉の地である国際仏教大学院大学横、坂上は東京メトロ丸の内線上を通る道にあります。坂上からは少し傾斜のある細長い坂道です。標のとおり坂上から右側一帯は国際仏教大学院大学であり、正門前には”徳川慶喜公屋敷跡”の碑が建てられています。また坂上すぐ横には”徳川慶喜終焉の地”の標も立っています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

金剛寺坂(別名:蝙蝠坂、新鳶坂) |

| |

金剛寺坂上 |

金剛寺坂中 |

金剛寺坂下 |

| |

この坂の標には『江戸時代、この坂の西側、金富小学校寄りに金剛寺という禅寺があった。この寺のわきにある坂道なので、この名がついた。小石川台地から神田上水が流れていた水道通り(石巻通り)に下る坂の一つである。この坂の東寄り(現・春日2-20-25あたり)で、明治12年に生まれ、少年時代をすごした永井荷風は、当時の「黒田小学校」(現在の旧第五中学校のある所、昭和20年廃校)に、この坂kを通ってかよっていた。荷風は16年ひさしぶりにこの坂を訪れ、昔をしのんでいる様子を日記に記している。』と書かれています。坂は小日向台地上から巻石通りに下る細い道にあり台地脇を削ってできた坂道のようで、坂上からは小高い崖を右手に見ながらゆっくりとしかし傾斜を持ちながら右にカーブしながら下っていきます。「江戸切絵図集成」では”コンカウシサカ”と書かれていて”金剛寺”と”安藤飛騨守”の屋敷とに挟まれて位置しています。金剛寺の隣に”龍閑寺”というお寺が見えますが、その龍閑寺は今も残っていますが、金剛寺はなくなっています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

安藤坂(別名:網干坂、安藤殿坂) |

| |

安藤坂上 |

安藤坂中 |

安藤坂下 |

| |

この坂の標には『この坂は伝通院前から神田川へ下る坂である。江戸時代から幅の広い坂道であった。傾斜は急であったが、1909年(明治42)に路面電車(市電)を通すにあたりyるやかにされた。坂の西側に安藤飛騨守の上屋敷があったことに因んで、戦前は「安藤殿坂」、戦後になって「安藤坂」とよばれるようになった。古くは坂下のあたりは入り江で、漁をする人が坂上で網を干したことから、また江戸時代に御鷹掛の組屋敷があって鳥網を干したことから、「網干坂」ともよばれた。』と書かれています。大変広い道にあり坂上の十字路を少し上がっていきますと”伝通院”があります。坂は広く少し傾斜もありまっすぐに下っていますが坂下直前で大きく右にカーブして巻石通りに出ます。今は”牛天神”横を通るまっすぐな道もありますが安藤坂のある道はこのまがった道のほうです。なんで曲がっているのかと調べてみましたところ、「江戸切絵図集成」に安藤飛騨守の屋敷の東側(水戸屋敷側)に”安藤坂”が描かれていますが坂下付近で卍型に曲がって巻石通りに下っています。よく見ますとその曲がり方も今とは反対方向、牛坂の方に曲がり、牛坂下あたりでまた右に直角に曲がってから巻石通りに下っています。ですが今の安藤坂の曲がりはそれとは反対方向(写真のように坂上から右にカーブしている。)に曲がっている道を安藤坂としています(切絵図には右側は武家屋敷が密集していますので道は描かれていません。)。面白い発見です。これも文京区々役所で確認してみたいと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

牛坂(潮見坂、鮫干坂、蠣殻坂) |

| |

牛坂上 |

牛坂中 |

牛坂下 |

| |

この坂の標には『北野神社(牛天神)の北側の坂で、古くは潮見坂、蠣殻坂、鮫干坂など海に関連する坂名でも呼ばれていた。中世は、今の大曲あたりまで入り江であったと考えられる。牛坂とは、牛天神の境内に牛石と呼ばれる大石があり、それが坂名の由来といわれる。(牛石はもと牛坂下にあった)「江戸志」には、源頼朝の東国経営のとき、小石川の入り江に船をとめ、老松につないでなぎを待つ、その間、夢に管神(菅原道真)が、牛に乗り衣冠を正して現われ、ふしぎなお告げをした。夢さめると牛に似た石があった。牛石がこれである。と記されている。』と書かれています。坂は牛天神の裏手にあたる細いしかもかなりいの傾斜を持った坂道で坂下からは大きく右にカーブしながら息を切らしながら登る坂道です。なんでこんなところに坂道があるのだと「江戸切絵図集成」で確かめてみたところ、安藤坂が坂下付近で左に折れ牛坂下の道とで十字路となり、それを右折すると巻石通りに出ます。その左横に”牛天神 別當龍門寺”があり牛坂はその裏手にありました。面白いことにその牛坂下には”牛石”と書かれた石の絵も描かれている昔ながらの坂道のようです。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

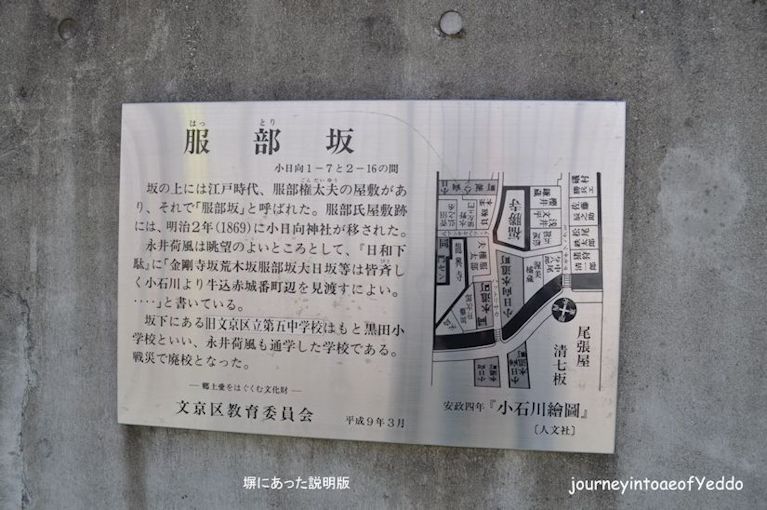

服部坂 |

| |

服部坂上 |

服部坂下 |

服部坂の説明標(壁に埋め込まれている。) |

| |

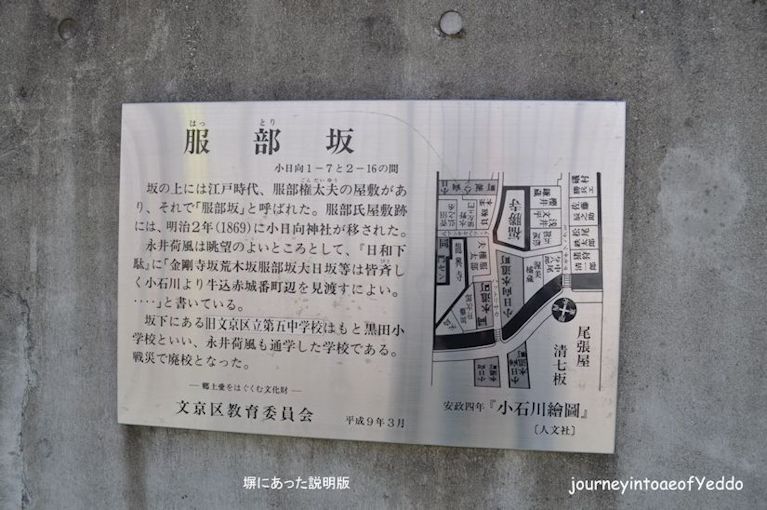

この坂の標には『坂の上には江戸時代、服部権太夫の屋敷があり、それで「服部坂」と呼ばれた。服部屋敷跡には、明治2年(1869)に小日向神社が移された。永井荷風は眺望のよいところとして、「日和下駄」に「金剛寺坂、荒木坂、服部坂、大日坂等は皆斉しく小石川より牛込赤坂番町を見渡すによおい....。」と書いている。坂下にある旧文京区第五中学校はもと黒田小学校といい、永井荷風も通っていた。』と書かれています。坂は真っ直ぐな傾斜を持った坂道で坂下は神田上水が通っていた”巻石通り”に出ます。坂上途中には”横丁坂上”があります。この坂の標は他の標と違い、ご覧のように坂横にあるコンクリートの外壁に埋め込まれた形であります。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

横丁坂 |

| |

横丁坂上と手前は服部坂途中 |

横丁坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は、坂上が服部坂途中にあり、そこから東の方へ下っていきます。坂上からはあまり傾斜は感じられませんが、途中からは傾斜がきつくなり上がり下がりするには息の切れる坂道です。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

薬罐坂 (野犴坂:やかんと読む)、ヤカン坂) |

| |

薬罐坂上 |

薬罐坂中 |

薬罐坂下 |

| |

この坂の標はみつかりませんでした。坂はご覧のとおりな崖線脇を切り開いた道にあり、坂途中で大きく右にカーブしながら傾斜を持って下っていく坂道です。昼間でも人の通りのないさみしい坂道です。文京区内にはもうひとつ、不忍通りにある清戸坂途中から江戸川公園方向に下る坂がありその坂にも”薬罐坂”の名前の坂があります。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

大日坂(八幡坂) |

| |

大日坂上 |

大日坂中 |

大日坂中 |

| |

大日坂下 |

この坂の標には『....この坂のなかばには「大日の堂あればかくよべり。」(改選江戸志)この「大日堂」とは寛文年中(1661~73)に創建された天台宗覚王山妙足院の大日堂のことである。坂名はこのことに由来するが、別名「八幡坂」については現在小日向神社に合祀されている田中八幡神社があったことによる。』と書かれています。坂は服部坂と平行した位置にあり同じく巻石通りへと下っています。傾斜も少くなく少し左にカーブしながら下っている両側には高い建物もなく民家が密集している生活道路のようです。したし「江戸切絵図集成」にも服部坂と平行して巻石通りへ下る道に”大日坂”の名前がり、この時代には小日向台地から巻石通りへ下っている主要な道であったようです。

|

| |

|

| |

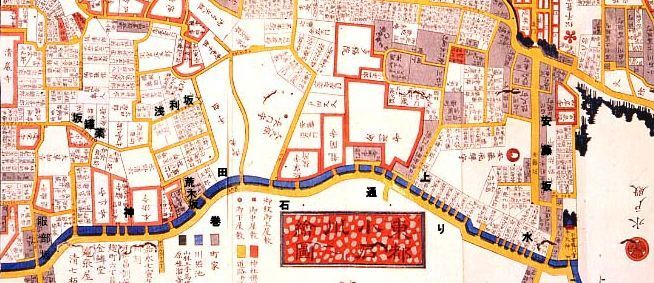

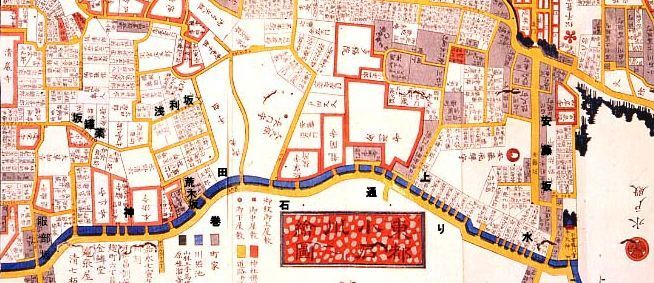

ここで服部坂、横丁坂、薬罐坂、大日坂とその近辺の「江戸切絵図集成」を見てみましょう。下には「江戸切絵図集成」からその部分を切り抜いて表示してみました。この辺の道は坂上を小石川台地、坂下は神田上水が流れていた巻石通りに架かる橋に出る坂道であったようです。切絵図では、”服部坂”が”ハットリサカ”として巻石通りから神田上水にかかる橋を渡って上っていきます。坂上途中に左折する道がありますが、これが位置的に横丁坂と思われますが、「絵図」では坂の名前も印”||||”や”▽”も書かれていません。また横丁坂のある道を下りきったところで出会う道がありますが、そこには”ヲモチツツクミ”と書かれています。その道をもう少し上がっていきますと道は鉤型に曲がっていてその上の突き当り左側に”ヤカンサカ”と書かれている道がります。位置的にもこの道が”薬罐坂”のある道であると思われます。このようにこの3つの坂道は「江戸切絵図集成」が書かれたころから存在する坂道であったようです。 |

| |

|

| |

江戸切絵図集成「小石川繪圖」より |

| |

上の陰影図のロール・オーバー図はこの辺一帯の坂道を示した図に「江戸切絵図集成」に描かれているその時代の道をできるだけ今の道に沿ってトレースしてみたものです。しかし、切絵図にある道は直線道ではなく折れ曲がっていたり、くねくねと曲がった道となっていたり、他の道との交わり位置が異なっていたりしていて正確ではありません。しかしそれらの道はその時代でも存在していたという証拠にはなります。例えば、今の”庚申坂”は”キリシタンサカ”と書かれていて坂上が”新坂”上で交わっています。これは地下鉄の車輛庫を造るために、昔の道が作りかえされてしまった名残ではないかと思います。また、”吹上坂”の道はその当時もありましたが今のような一直線な坂道ではなく、コの字になっていたり鉤型に折れ組んでいて名前もありません。”薬罐坂”も”文京区の観光マップ”に載っている位置ではなく、切絵図ではその上の道に”ヤカンサカ”と書かれています。特に切絵図には”浅利坂”が今の位置と同じ位置にはっきりと書かれています。”浅利坂”として位置的に私が歩いてみた坂道で間違いないようです。(浅利坂近くにあった地域案内地図板と切絵図に書かれている位置が合っている。)このような差異はありますが凡そは上のロール・オーバー図のような道がありました。「江戸切絵図集成」を見てはっきり判ることは”神田上水”が巻石通り下を流れていたのではなく、道に沿った崖線側を流れていたということです。そして小石川台地にある坂道から下ってくる道には”神田上水”を渡るように橋が架けられています。また、神田上水に面した土地に建てられていた大小の寺院や、武家屋敷の玄関先から出るのでしょうか?各家々には神田上水の向かって橋が架けられています。特に”金剛寺坂”から”安藤坂”にかけては小さな武家屋敷がびっしりと立ち並び、各家から神田上水上に橋が架けられています。今の氷川坂下通りにあたる道筋は切絵図に書かれているお寺の名前や位置から小石川台地とその向かいの間を”小石川上水”が流れていたようです。その流れの北側には”小石川御薬園”(今の東大付属小石川植物園)があり、その植物園と上水の間には”田”と書かれた田んぼが上水路に沿って広がっています。神田川や神田上水、小石川上水はそこにある地形の一番低いところを流れていたことが上の陰影図をみてもよく判ります。 |

| |

|

|

|

|

|

| |

この項終わり この項終わり  |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|