| |

|

| |

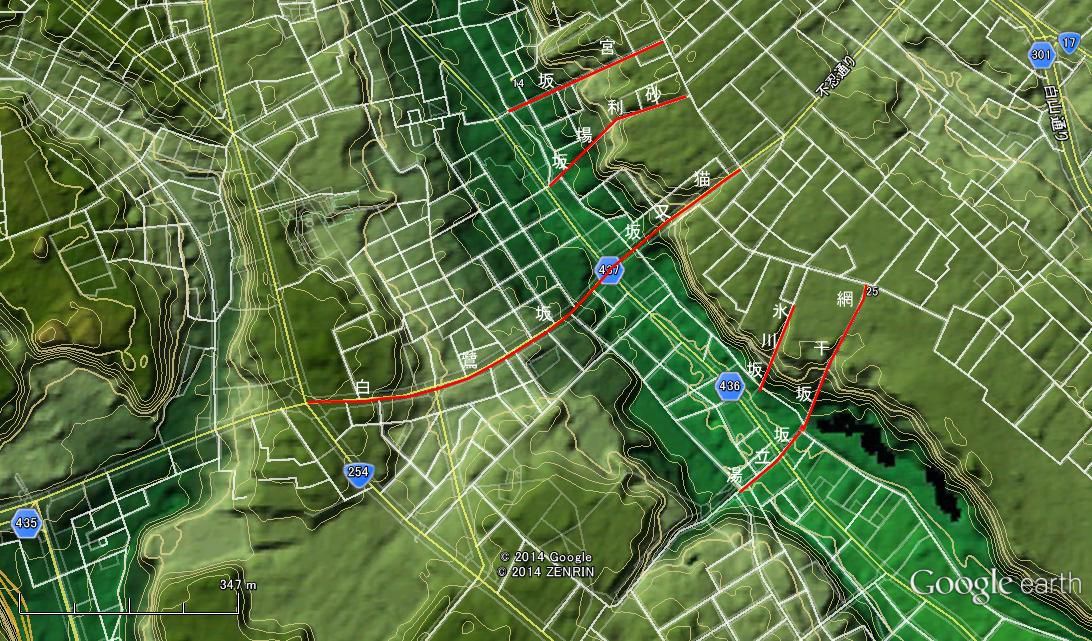

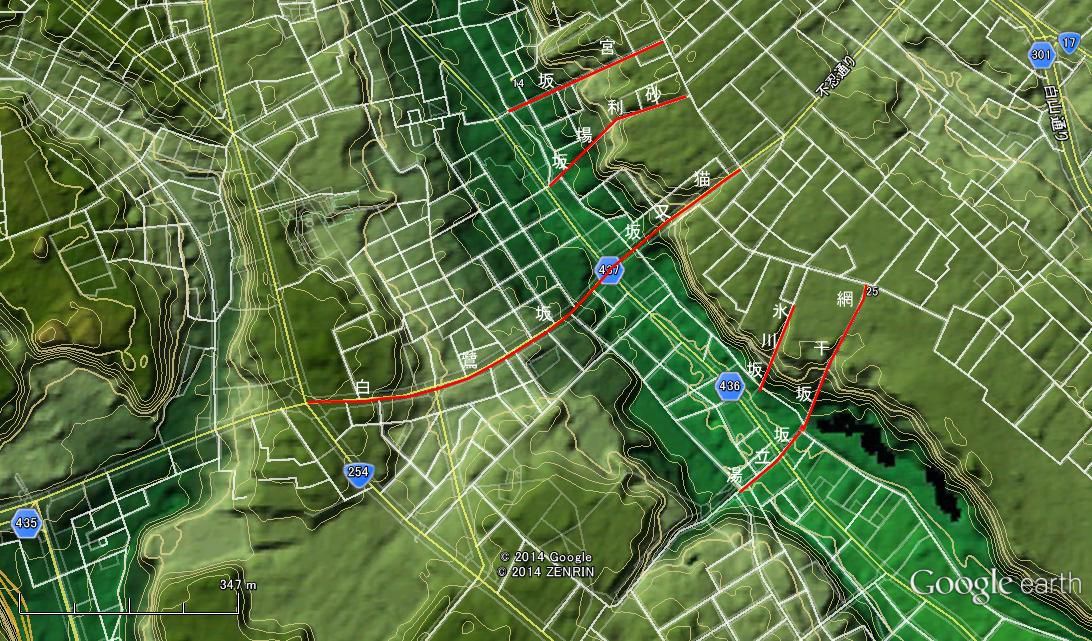

ここでは文京区中部の北側にあたる、白山・大塚・千石にある坂道を歩いていきます。この辺は小石川台地の付け根にあたり坂もそんなには多くはありません。 |

| |

湯立坂、綱干坂、氷川坂、猫又坂、白鷺坂、砂利場坂、宮坂 |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

湯立坂(別名:湯坂、暗闇坂、幽霊坂) |

| |

湯立坂上 |

湯立坂中 |

湯立坂下 |

| |

湯立坂中から網干坂を望む |

湯立坂沿いにある川の流れる公園 |

その公園にあった小さな水車(水が流れると回る。) |

| |

この坂の標には『里人の説に往古はこの坂の下は大河の入江にて氷川の明神へは河を隔てて渡る事を得ず。故に此所の氏子とも此坂にて湯花を奉りしより坂の名となれり。』と書かれています。坂は坂上からゆっくりとS字に曲がって極なだらかな傾斜で千川通りに下っています。標に書かれている大河とは千川のことでしょうか?陰影図を見ますと低地になっている入江状の谷地が深く深く入り込んでいる地形になっています。きっと太古の時代には海がここまで浸食していたのではないでしょうか?それがだんだんと海が退きこの入江状の谷地には千川が流れるようになったのではないかと想像します。この深く切れ込んだ谷地に対して湯立坂をはじめとしてこれから紹介する坂が並んで存在しています。また、この湯立坂に沿って写真の下の段にあるように川の流れる細長い公園があります。訪れた時は2月の大雪の後でまだ雪がそこここにのこっていました。川には水は流れておらず、川中にあった小さな水車も回っていませんでした(川の流れも、水車の回転も人工的に行っているようです。)。坂中左(坂上から見て)には”占春園”という「徳川光圀の弟を藩祖とする陸奥守山藩松平家の上、中屋敷の地であった。占春園はその屋敷内にひらかれた庭園の名残である。」後略 (文京区教育委員会)の標が園の入口に立っています。また、その坂上方向には”筑波大学の文京キャンパス”の広い広い敷地があり坂左側はこの2つの敷地により占められています。坂下は千川通りを挟んで網干坂へと続いています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

網干坂 (網曳坂、網坂、氷川坂、簸川坂) |

| |

網干坂上 |

網干坂中 |

網干坂下 |

| |

この坂の標には『白山台地から千川の流れる谷に下っている坂道である。小石川台地へ上がる「湯立坂」に向かいあっている。むかし、坂下の谷は入江で舟の出入りがあり、漁師がいて網を干したのであろう。明治の末ころまでは千川沿いの一帯は「氷川たんぼ」といわれた水田地帯であった。その後、住宅や工場がふえ、大雨のたびに洪水となり昭和9年に千川は暗渠となった。なお、千川は古くは「小石川」と呼ばれていたが、いつの頃からか千川と呼ばれるようになった。』と書かれています。坂は坂上左側はむかし”高井石見守”の屋敷があり、今は東大小石川植物園のコンクリート塀で仕切られていて、訪れた時は右側もマンションの建設なのか作業用の塀で高く仕切られてしまっていて大変見通しの悪い坂道になっていました。坂上は車一台がやっと通れるような道巾しかなく坂上は傾斜もありますが坂下付近ではその傾斜もゆるくなっています。坂下右側には”簸川神社”があります。坂の印象は細長い生活道路といった感じです。白山台地から下るこの坂と小石川台地から下っている”湯立坂”とは両方から下りきった千川の流れていた千川通りで出会います。標にもかかれていますように「江戸切絵図集成」にも千川の流れているこの低地一帯にはたんぼがあったのでしょう ”田、田、田”と書かれています。面白いのはこの田んぼは千川の北側一帯で、南側は”松平播磨守”(現在の小石川五丁目一帯)のお屋敷が、湯立坂の西側には”松平大学頭”のお屋敷があり、たんぼは千川を挟んだ反対側にしか書かれていません。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

氷川坂(簸川坂) |

| |

氷川坂上 |

氷川坂中 |

氷川坂下 |

| |

この坂の標には『氷川神社に接した坂ということで名がつけられた。氷川神社の現在の呼称は簸川神社である。坂下一帯は明治末頃まで「氷川たんぼ」といわれ、千川(小石川)が流れていた。洪水が多く、昭和9年(1934)暗渠が完成し、「千川通り」となった。神社石段下には千川改修記念碑がある。』と書かれています。また標には併記して”簸川神社”のことも『・簸川神社 社伝によれば、当神社の創建は古く、第五代孝昭天皇のころと伝えられ、祭神は素盞鳴命(すさのおのみこと)である。源義家(1039〜1109)が奥州平定の祈願した社といわれ、小石川、巣鴨の総社として江戸名所の一つであった。もとは現在の小石川植物園の地にあったが白山御殿造営のため、元禄12年(1699)この地に移された。社殿は、さきの空襲にあい全焼したが、昭和33年(1958)再建された。境内の織建一帯は江戸時代、前仁寺門前町氏子中により奉納された貴重な石造物である。なお、1基は平成12年久堅町民会の尽力で修復されたものである。』と書かれています。坂は丁度氷川神社の裏側を通る細い道にあり、傾斜のきつい極短い坂道です。「江戸切絵図集成」では”網干坂”のすぐ横に”氷川社”と小さな神社が書かれていますが、その右側には”宗慶寺”という大きなお寺の敷地がありその右側に”△”がついた名前のない坂が描かれています。きっとこれが”氷川坂”なのでしょうか?位置的に少し離れすぎているようで、切絵図ではこの氷川坂は”小石川宗慶寺門前”と書かれているあたりと思われますが道はありません。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

猫又坂(別名:猫股坂、猫貍坂、) |

| |

猫又坂上 |

猫又坂下 |

猫又坂下にある猫又橋の親柱の袖石と説明 |

| |

現在の猫又坂の横の旧猫又坂上 |

旧猫又坂下 |

|

| |

この坂の標のは『不忍通りが千川谷に下る(氷川下交差点)長く広い坂である。現在の通りは大正11年(1922)頃開通したが、昔の坂は、東側の崖のふちを通り、千側にかかる猫又橋につながっていた。この今はない猫又橋にちなむ坂名である。また、「続江戸砂子」には次のような話がのっている。むかし、この辺に貍がいて、夜な夜な赤手拭をかぶって踊るという話があった。ある時、若い僧が食事に招かれての帰り、夕暮れどき、すすきの茂る中を、白い獣が追ってくるので、すわっ、狸かと、あわてて逃げて千川にはまった。そこから、狸橋、猫貍橋、猫又橋と呼ばれるようになった。猫貍とは妖怪の一種である。』と書かれています。現在の坂は坂上は旧白山通り、坂下は千川通りにつながる不忍通りにあり幹線道路でもあり車の往来の激し坂道で、ご覧のような片側2車線の大きな立派な通りにあります。傾斜はそれほどなくゆっくりとなだらかに下っています。しかし、昔の猫又坂は現在の坂の東の崖ふちにあると説明にも書かれていて現在の坂道のすぐ東側に沿ったように上の写真のような説明にぴったしの坂がありました。これが昔の猫又坂なのでしょうか?私にはそう思えましたのでここに載せてみました。坂下には千川が流れていてそこに掛かっていた橋が”猫又橋”と呼ばれていたことから付いた坂名とのことで、坂上から見て坂下左側に”猫又橋 親柱袖石”とその説明板がありましたのでそれも載せました。なぜ猫又橋”という名前がついた橋なのかは”むかし、木の根っ子の股で橋をかけたので、根子股橋とよばれた。江戸の古い橋で、伝説的に有名であった。”とありました。千川は今の千川通りを流れていたようで、たびたびの氾濫で暗渠化されてしまったようです。今に残る猫又橋の親柱の袖石は、大正七年三月にこの猫又橋がコンクリート製になって架け替えられた名残のようです。(この千川跡も”川歩き”で追いかけてみたいと思います。) |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

白鷺坂 |

| |

白鷺坂上 |

白鷺坂中 |

白鷺坂下 |

| |

白鷺坂猫又坂(向かい側) |

この坂の標には『このあたり一帯は、かつて伊達宇和島藩主の下屋敷であった。近くの区立大塚小学校地は、池を中心とした伊達屋敷の庭園部に相当すると伝えられる。明治時代を迎えて荒廃するが、「古木老樹がうっそうとしげり白鷺の集巣地となって日夜その鳴き声になやまされたものである。」とは土地の古老の話である。この白鷺にみせられたアララギの詩人 古泉千樫(こいずみちかし)は、ここに毎日通いつめて白鷺を題材とした短歌をつくったといわれている。 明治末期の東京市区の改正に伴う道路整備によって不忍通りの前身が伊達屋敷内を貫通したため往時をしのぶものもなく、そこに出来たこの長い坂道にも坂名のないままであったが誰れいうとなく白鷺にちなんだ坂名が愛称となった。大正から昭和にかけての人によってつけられた坂名といえる。』と書かれています。坂は坂下の千川通り向かいは”猫又坂”になり、坂上は春日通りに面し、その向こう側は”富士見坂”が下っている広く整備されている大きく左にカーブしながらゆっくりと千川通りに下っていく大変きれいな坂道です。坂中からは写真左のように坂を下りきったところから”猫又坂”がゆっくりと上っていて丁度薬研のような形になっているのがみられます。このように大きな道になっている坂道はどれも明治以降に開発されてしまったためか、氷川坂や網干坂などと比べ、どの坂道も傾斜は緩やかになってしまっています。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

砂利場坂 |

| |

砂利場坂上 |

砂利場坂中 |

砂利場坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は車も通れないほど狭い道にあり坂上からは傾斜を持って下り大きく左に曲がっていて坂下はまた真っ直ぐな少し傾斜のある坂道で下っています。坂下右側には小さな小さな遊園地があり、子供たちとおかあさん達が遊んでいました。坂下は千川通りに面しています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

宮坂 |

| |

宮坂上 |

宮坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は豊島区との境にあり丁度区境に沿って千川通りから民家の密集している白山台地に上っている片側1車線の細い傾斜もあまりない長い坂道です。”砂利場坂”とこの坂は「今昔 東京の坂」のは載ってなくしかし文京区の「観光ガイド」にいは載っている坂道です。また「江戸切絵図集成」の地域割りの丁度区切りのところで切絵図には載っていない部分です。他の資料も見つからず説明のできない坂道です。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

この辺りを「江戸切絵図集成」でみてみましょう。 |

| |

この辺は丁度「江戸切絵図集成」の「上水北小日向小石川邊圖」と今の”小石川植物園”東北側に”アミホシサカ”と書かれた坂があり、坂下の小石川を渡った道続きに湯立坂があります。しかし今の「小石川植物園」は南は御殿坂から北は網干坂までの広大な土地となっていますが、切絵図の書かれたころはその南半分くらいしかなく、”小石川御薬園”と書かれていてすぐ北側は”丹羽五左エ門”の下屋敷があり、その北には”ナヘワリサカ(鍋割坂?)”と読める坂道があります(尾張屋版)。その西には小さいながら3つの大名屋敷がありその西に”アミホシサカ”があります。すぐ横に”簸川神社”が書かれていますが、今のように大きくはなく”氷川坂”との間には”別當極楽の水ノ宗慶寺”と書かれた寺があります。疑問に思うのですが?”極楽の水”の”宗慶寺”は吹上坂下近くに位置していますが(切絵図でも”吹上坂”思しき(名前はない)道沿いの千川近く(小石川橋戸町とある。)に大きく描かれています。”アミホシサカ”横にある”宗慶寺”には”別當”と書かれていますので別院であったのではないでしょうか?現在は簸川神社の中に含まれてしまっているのではないでしょうか?区役所に行って確認したいと思います。”この氷川坂”と思しき坂道は”林大学頭”のお屋敷(●印なので下屋敷と思われます。)との間に描かれていますが、今のように千川通りには直接は出られず坂下で直角に左折するような形になっています。千川に沿って田んぼが描かれていますがそれも千川の流れの北側一帯だけです。この辺りの南側一帯は大きな寺院の土地と大名屋敷の敷地が連なっています。切絵図の西の切れ目近くには”此上水猫又橋”と書かれていて、この先に”猫又橋”があったようですが、他の地図との境目で抜けています。千川の南側は”伝通院”をはじめたくさんの寺院と”松平大學頭”の広大なお屋敷をはじめとする屋敷地とたくさんの武家屋敷が密集して描かれています。今の千川通りは昔”千川(小石川)”が流れていた上に出来た道で流れそのままに道ができたと思われます。流れは”小石川大下水”となって”水戸殿”の屋敷の北側で東側に左折し今の東京ドームのある敷地内で”神田上水”と交わり、上水の下側を通っていたように描かれている地図があります。(この神田上水と小石川大下水”に関しましては、「川歩き」の「神田上水」の項で詳しく追っていきたいと思います。”水戸殿”のお屋敷の北側には”トウシン丁(同心丁?)”、”小石川同心町”、”小石川大塚吹上”と書かれた道がありこれが現在の春日通りと思われ台地の上を通っています。その道を北側の下ると千川にで、南側を下ると神田上水の流れに出合います。道の両側には寺院や武家屋敷が所狭しと密集しています。文章で表現するとなかなか伝わりにくいと思います。実際の「江戸切絵図集成」の「小石川繪圖」の項を見ていただくとよくお判りになると思います。 |

| |

この項終わり この項終わり  |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|