| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

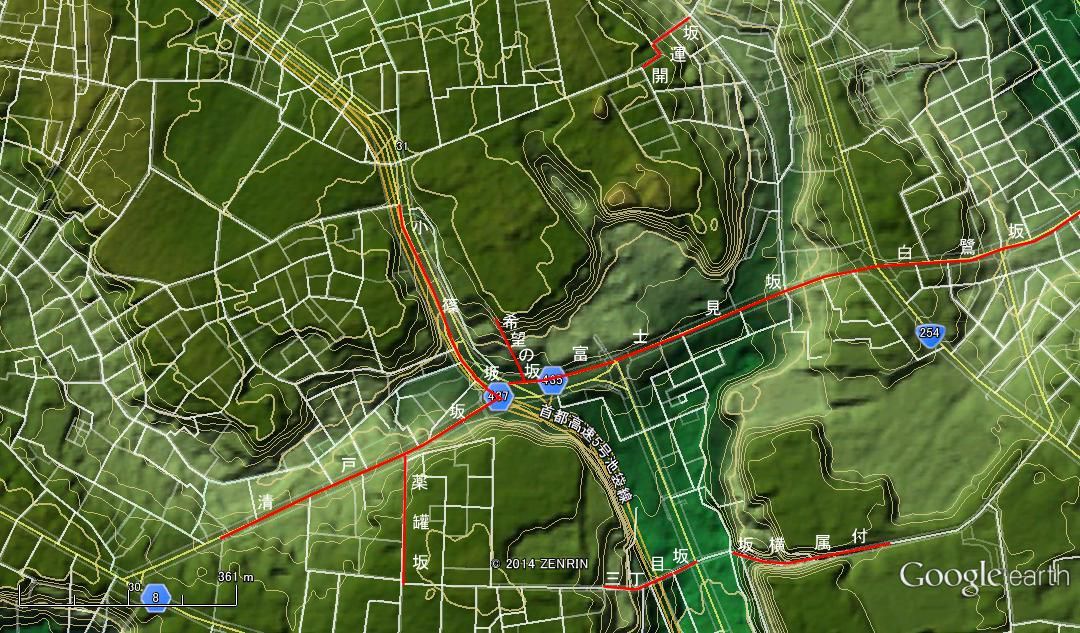

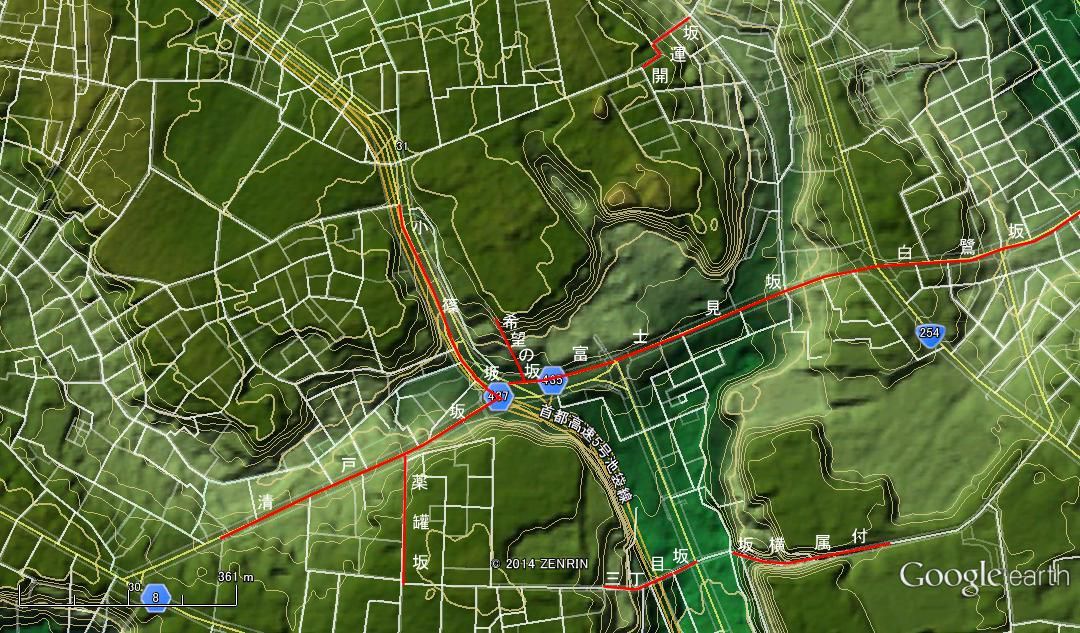

ここからは第i二部、音羽通りに沿って文京区の西部の残りを歩いていきます。音羽通りは陰影図を見てお判りの通り、深く深く豊島区内まで切り込んだ低地にあります。その低地に沿って音羽通りの左右に北側は小日向台地、南側は目白台地へと上っていく坂道が続いています。しかし「江戸切絵図集成」を見ますと音羽通りと目白通りの護国寺までの間には”青山百人組深地”や数多くの武家屋敷が密集していますが護国寺の西側から北にかけては”田”、”田地”、”百姓”と書かれた緑色で印された地域が広がっています。また今の音羽通りは護国寺前から西側に大きく抜けていますが、このころには護国寺までで行き止まりとなっていて護国寺西側には細い曲がりくねった道しかありません。坂道も音羽通りの左右、護国寺までは点在しますが、それより北側にはそれほど坂道は存在しません。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

三丁目坂、付属横坂、富士見坂、希望の坂、小篠坂、開運坂、清戸坂、幽霊坂(遊霊坂)、薬罐坂 |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

三丁目坂 |

| |

三丁目坂上 |

三丁目坂中 |

三丁目坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は目白台を坂下の音羽通りから上がって行きますと薬罐坂上に出ることができます。坂上からは左にゆっくりとカーブしながらまあまあの傾斜を持って下っています。坂下左側は大塚警察署があり、訪れたときには建て替え工事中で高い塀にさえぎられていました。きっとこの辺に坂の説明板があったのではと想像しますが?坂上に仮庁舎の建物があり入り口前に立っていた制服の警察官にお尋ねしたのですが”分からない。”とのことでした。建て替え工事はあと数年かかるそうですが新築したころにまた訪れてみたいと思います。余談ですがその警察官とお話をしていたところ”大地震の時にはこの辺もすごく揺れた。”とのことでした。音羽通りのこの辺は突き当りに護国寺がある低地の行き止まりの地域で、護国寺の左右の谷地からの流れがあったのではと想像でき昔から地盤の弱い地域であったのではと思います。坂上に立ちますと向かい側の”小日向台地”との間にある音羽通りの低地の景色がよく見てとれます。「江戸切絵図集成」を見てみますと音羽通りに沿って”鉄砲坂”と書かれた道があり、その北側にも道がありその道が薬罐坂のある道と交わっていますのでその道に三丁目坂があると思いますが坂名も坂の印”|||”も書かれていません。が位置関係からこの道に三丁目坂があったと思われます。いつの頃に出来た坂道なのかも判りません。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

付属横坂 |

| |

付属横坂上 |

付属横坂中 |

付属横坂下 |

| |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は坂上に”筑波大学付属中・高校”がありそこから名付けられた坂名のようですが、「今昔 東京の坂」には載っていますが、「文京区 観光ガイド」マップには載っていません。坂は小日向台地上を通っている春日通りにある”お茶の水女子大学”と”跡見学園”の間の道を音羽通りに下っていく道の”筑波大学付属中・高校”の入口あたりから下っていいます。坂上からは大きくゆっくりと左にカーブしていて、坂下近くで少し左右にうねって坂下に続くかなり傾斜もきつい長い坂道で、坂下は音羽通りを挟んで三丁目坂のある道となります。ですが案内板もなくいつ頃出来た坂道なのかもわかりません。「江戸切絵図集成」にはこの辺は”安藤長門守”の広大な屋敷となっていて一帯に道はありません。また道も非常に整備されたきれいな坂道ですのでかなり近年になってからできた道と思われます。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

富士見坂(別名:不動坂) |

| |

富士見坂上 |

富士見坂下 |

この坂の標には『坂上からよく富士山が見えたので、この坂の名がある。高台から富士山が眺められたのは、江戸の町の特色で、区内には同名の坂が他に二ヶ所ある。坂上の三角点は、標高28.9mで区内の幹線道路では最高地点となっている。むかしは、狭く急な坂道であった。大正13年(1924)10月に、旧大塚仲町(現・大塚三丁目交差点)から護国寺前まで電車が開通した時、整備されて坂はゆるやかになり、道幅も広くなった。また、この坂は、多くの文人に愛され、歌や随筆にとりあげられている。』と書かれています。坂は護国寺前の不忍通りにあり護国寺前から非常に緩やかに春日通りへ下っていく大変きれいに整備された大通りです。現在の地図では護国寺前までの通りに富士見坂の名前がありますが、「江戸切絵図集成」では護国寺の東はずれから小石川大塚上町(今の春日通り)への短い、このころから道幅は広かったと見えるように太く描かれて坂道があります。余談ですが、”富士見坂”と名の付いた坂は都内で16ヶ所あります。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

希望の坂 |

| |

希望の坂上 |

希望の坂下 |

この坂の標は見つかりませんでした。坂は「今昔 東京の坂」には載ってなく、「文京区観光ガイド」マップに載っていましたので探しに行きました。坂は不忍通りの富士見坂が護国寺前と通り過ぎて大きく右にカーブし小篠坂となります曲がり鼻の細い脇道的な道にあり(と言うよりは坂上にある”青柳小学校”へ行くためのみに造られて坂道に付けられた名前のようで坂上はその小学校で行き止まりとなっています。)小学生に希望を持たせるようにつけられた坂道名と思われます。坂道はごく短く急坂でした。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

小篠坂(こざさと読む 別名:小笹坂、乞食坂) |

| |

小篠坂上 |

小篠坂中 |

小篠坂下 |

| |

この坂の標には『豊島区と境を接する坂である。この坂道は、江戸のころ、護国寺の北西に隣りあってあった”幕府の御鷹部屋御用屋敷”から、坂下の本浄寺(豊島区雑司が谷)に下る道として新しく開かれた。往時は笹が生い繁っていたことから、この名がついたものであろう。坂下一帯は、文京の区域を含めて、住居表示改正まで、雑司が谷町とよばれていた。近くの目白台に住んでいた「窪田空穂」は、次のように読んでいる。 雑司が谷 繁き木立降る雨の 降りつのりきて 音の重しも』と書かれています。坂は区境的には坂下のみが文京区となり、坂道自体は豊島区に入りますが「今昔 東京の坂」でも「文京区観光ガイド」マップにも載っていましたので載せてみました。坂は護国寺の西に位置し坂下からゆっくりと大きく右にカーブしながら上っていく大変広く整備された坂道です。が、坂途中には護国寺の墓所との間の狭い土地に住居が立ち並んでいて(工事屋さんや資材置き場の様子)あまりきれいな場所ではありません。坂道の道幅が広く、昔の道はどの辺を通っていたのかと思いましたが「江戸切絵図集成」では、護国寺西側に細い道が曲がりながら通って描かれていますが坂道名も坂の印”|||”もなく、その道に入ってすぐに本淨寺、道上には”御鷹部屋御用屋敷”と書かれた敷地がありその間の護国寺とは反対側は”ハタ”や”畑”と書かれた地域となっています。あまり開かれていた場所ではなかったと思います。今の雑司が谷一丁目あたりに相当します。坂道自身は豊島区に属するようなので、豊島区の編でまた取り上げるようになるかと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

開運坂 |

| |

開運坂上 |

開運坂中 |

開運坂下 |

| |

この坂の標には『この坂の由来については、よくわからないが、運を開く吉兆を意味するめでたい名をつけたものであろう。このあたりは、富士見坂(大塚3丁目の交差点から護国寺前)の下であることかr、旧町名を大塚坂下町といった。それで、その坂の下の道を坂下通りとも呼んでいる。坂の上の南側には、五代将軍徳川綱吉の生母桂昌院の願いで建てられた護国寺がある。護国寺の東側には明治6年(1873)に開かれた豊島岡墓地(皇族墓地)がある。豊島岡墓地の東側は、大塚先儒墓所である。江戸時代の高名な儒学者である、木下順庵、室鳩巣(むろきゅうそう)、尾藤二州や古賀精里などの墓がある。』と書かれています。坂は護国寺の裏側文京区の北のはずれに位置しています。坂途中でクランク上に折れ曲がっているかなりの傾斜を持った坂道です。訪れた時は丁度2月の大雪のすぐ後でしたので道の両側にはまだ雪が残っています。坂下正面にあった交番のお巡りさんとの会話で”なんで開運坂なんて名前が付いたのだろうか?”と話題になりましたが結局わからず、お互いに”何かいいことがあるといいね!”で別れました。一時の安らぎでした。この坂道を「江戸切絵図集成」で見てみましたが、”尾張屋版”も”近江屋版”も丁度切り絵の切れ目で護国寺より北側の絵図は無く、この辺の地域がどうであったかはわかりませんでした。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

清戸坂(別名:清土坂) |

| |

清戸坂上 |

清戸坂中 |

清戸坂下 |

| |

この坂の標には『延宝4年(1676)御三家、尾張徳川家の御鷹場が、中清戸(現・清瀬市)につくられた。将軍もしばしば出かけて鷹狩を行った。これが現在の目白通りである。首都高速道路(5号線)護国寺出入口(護国寺側)から目白通りに向かっての広い道は、昔から”清戸道に登る坂”ということで「清戸坂」といわれた。江戸時代、この坂の北側一帯は、雑司が谷村の畑(現在の雑司が谷墓地)で、坂の道に沿って雑司が谷清戸村百姓町があった。明治10年代から坂の北側には牧場と牧舎が建ち、平田牧場と言った。牛乳を売る小売店があり、人々が休憩した。旗竿には「官許の牛乳」と假名文字と、ローマ字で書かれていたという。』と書かれています。坂は坂下で護国寺前を通る富士見坂と小篠坂とに交わる道幅の広い大変きれいに整備された道にある(清戸道と呼ばれていた。)護国寺方面から低地沿いを非常にゆっくりとした傾斜のあるかないか目を凝らさないとよく判らないような極なだらかに上っている坂道です。「江戸切絵図集成」にも目白通りから護国寺前に抜ける道が描かれていますが坂道名も坂の印”|||”もありませんがその道が清戸道であることは間違いありません。徳川家の鷹狩場へ行くために造られた”清戸道”にある古い古い坂道で、そのころは道幅もそんなに広くなく、道半ばでくの字に2回折れている道となって描かれています。また、道筋には”雑司が谷清戸村百姓町”があり、その裏は畑地が広がっています。護国寺前の低地を東から西に傾斜に沿って続く(坂を上下するのではなく斜めの土地の中ほどを傾斜に沿って造られている。)ので、傾斜もそれほどはないなだらかな坂道です。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

幽霊坂(別名:遊霊坂) |

| |

幽霊坂上 |

幽霊坂下 |

この坂の標は見当たりませんでした。坂は”清戸道”を坂下とした”日本城跡大学校”横を目白通りの上っていく坂道です。坂下から右側は日本女子大の赤いレンガ塀に仕切られていて、左側には低層マンションが建っている、しかし傾斜の少しある閉鎖的な坂道です。坂上の目白通り向かいには豊坂上があります。なぜこの坂道を幽霊坂と呼んでいるのかを「今昔 東京の坂」で調べましたところ、”かつて坂の西側に日蓮宗本住寺というお寺がありその脇を通っていた坂道なのでその名が付いた。”とあります。「江戸切絵図集成」にも「ユウレイサカ」とありその坂道に沿って本住寺も描かれています。

また、同じ目白通りに面してすぐ近くにもうひとつ”目白台運動公園”横から入る幽霊坂があります。こんな近くに幽霊坂が2つもあるの興味があります。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

薬罐坂(別名:夜寒坂) |

| |

薬罐坂上 |

薬罐坂下 |

この坂の標には『江戸時代、坂の東側は松平出羽守の広い下屋敷であったが、維新後上地され国の所有となった。現在の筑波大学附属盲学校一帯にあたる。また、西側には広い矢場があった。当時は大名屋敷と矢場に挟まれた淋しい所であったと思われる。やかん坂のやかんとは、野犴とも射干とも書く、犬や狐のことをいう。野犬や狐のでるような淋しい坂道であったのであろう。また、薬罐のような化物が転がり出た、とのうわさから、薬罐坂と呼んだ。夜寒坂のおこりは、この地が「夜さむの里道」と、風雅な呼び方をされていたことによる。この坂を挟んで、東西に大町桂月(1869~1925、評論家、随筆家)と、窪田空穂(1877~1967)、歌人、国文学者が住んでいた。』と書かれています。坂は坂下の清戸坂下中程にあり、坂上で三丁目坂と交わる、傾斜も少しある坂道です。切絵図には坂中に「矢場」と書かれた緑色の大きな敷地がありますが、このころには”松平出羽守”の屋敷はありません。代わりに”青山百人組深地”とある広大な敷地となっています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

この辺を切絵図「音羽繪圖」で見てみますと江戸川橋から護国寺まで伸びている(護国寺の門前通りの様子)音羽通りがあり、西側斜めに目白通りが通っています。その三丁目坂辺りと思われるあたりから北側は音羽通りの東側には”安藤長門守”、西側には”青山百人組深地”の広大な敷地があり、護国寺までの間の道もほとんどありません。また護国寺西側は「雑司が谷清土村百姓町」があり、その北側一帯は畑地となっていて道も少なくまたあっても蛇行しています。 |

| |

文京区の坂道終わり 文京区の坂道終わり  |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|