| |

|

| |

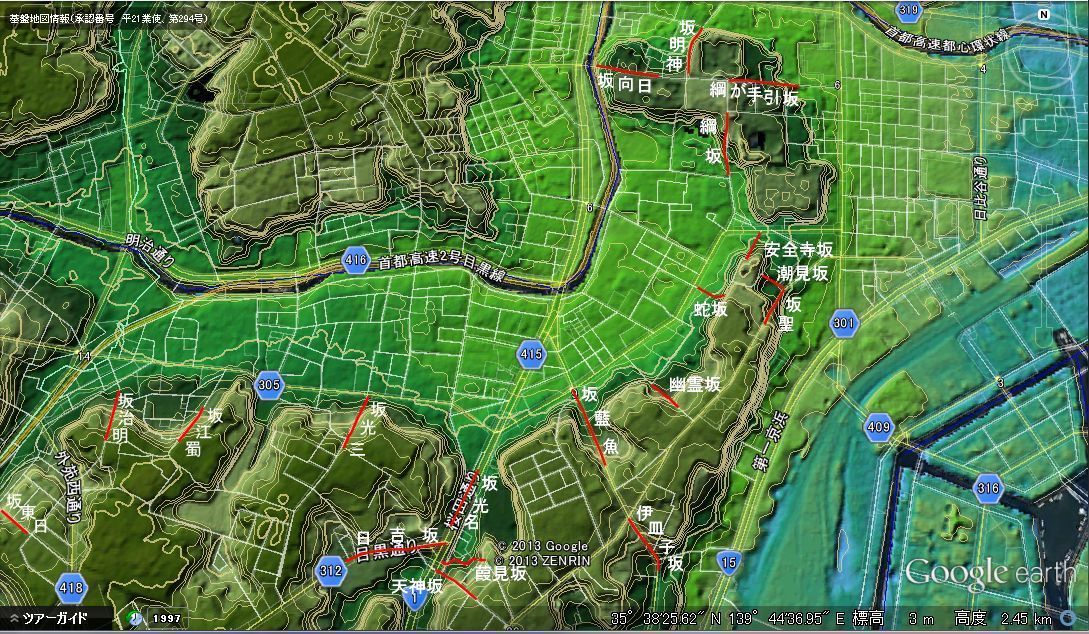

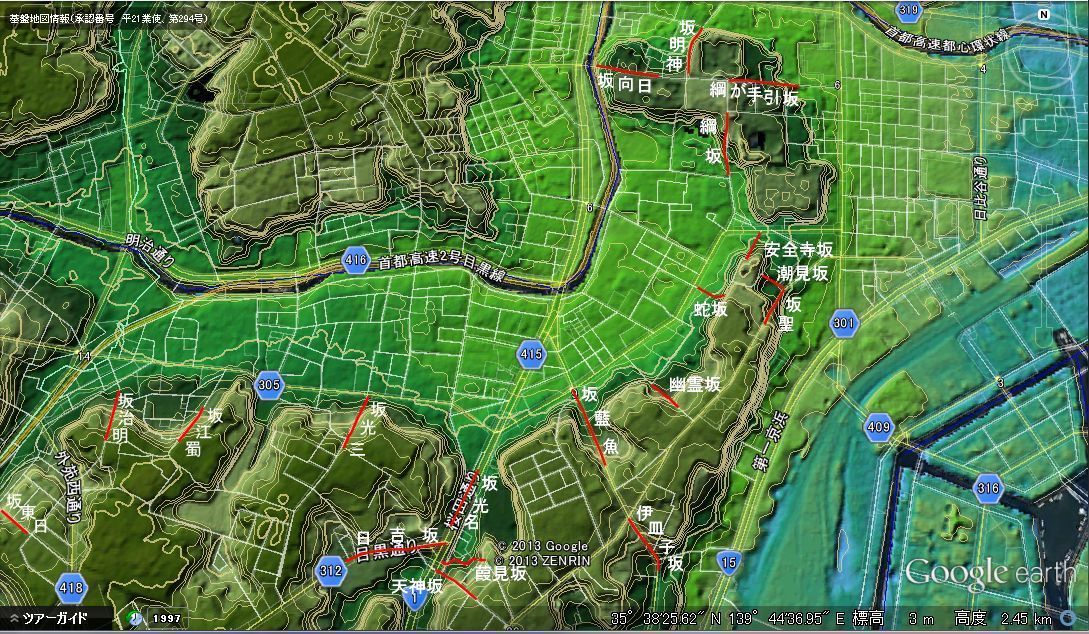

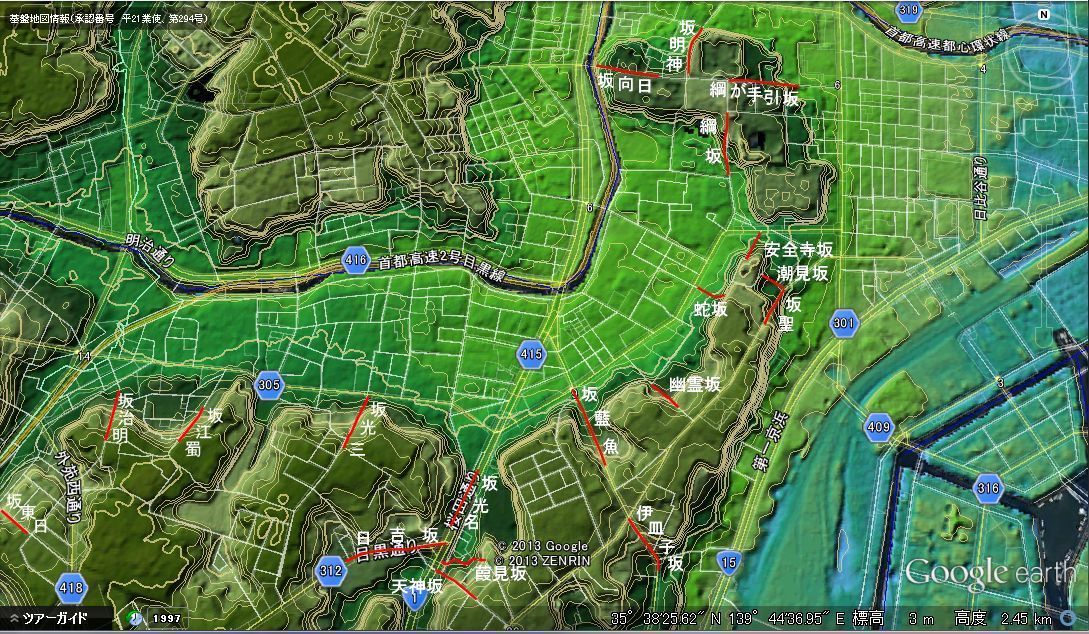

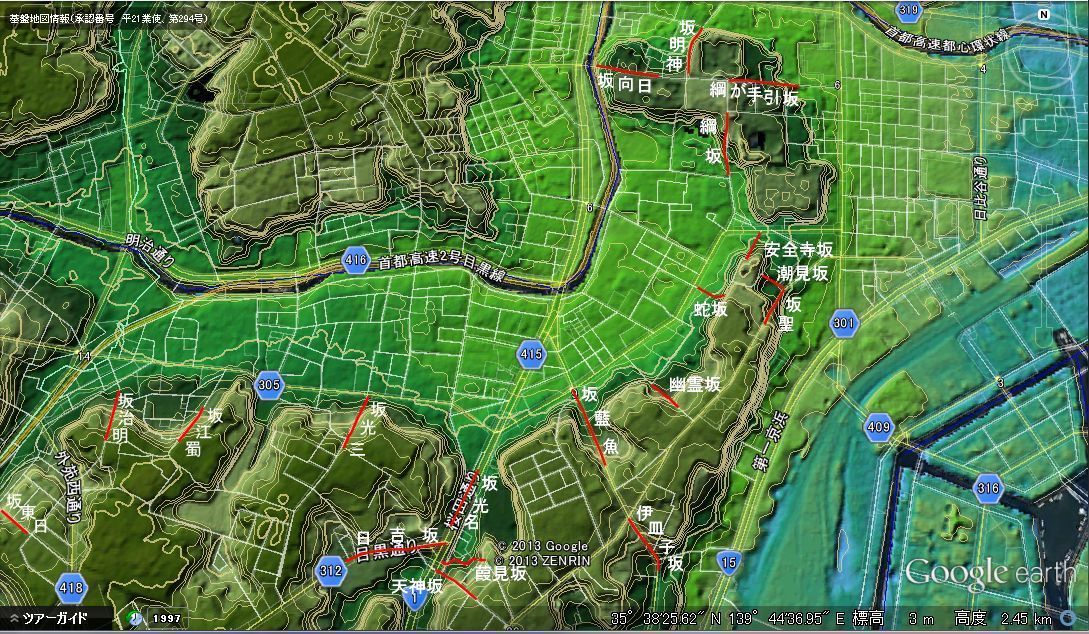

ここからは港区の南部の坂を探って行きます。下の地形図をご覧になってもお判りの通り、やはり港区南部も南北に長く、南部全体を一画面にしますと等高線が入らない画像となってしまいます、ある程度の等高線が入るような地形図にしますとひとつの画面では収まり切りません。同じように南部も2部に分けて表示したいと思います。 |

| |

|

| |

上の重ね図は港区の南部一帯の地形図です。 |

| |

|

| |

日向坂、神明坂、綱が手引坂、綱坂、安全寺坂、潮見坂、聖坂、蛇坂、幽霊坂、魚籃坂、伊皿子坂、名光坂、日吉坂、天神坂、葭見坂、

三光坂、蜀江坂、明治坂、日東坂 |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

日向坂(別名:ひなた坂、振袖坂) |

| |

日向坂上 |

日向坂下 |

日向坂から二之橋を望む |

| |

この坂の木標には、『江戸時代前期南側に徳山藩毛利日向守の屋敷があった。袖振坂ともいった。由来は不明である。誤ってひなた坂ともよんだ。』と書かれています。坂は、仙台坂を下って古川に架かる二之橋を渡ると日向坂下に出ます。少し傾斜のある真っすぐなきれいに整備された坂となっています。坂上付近にはオーストラリア大使館があり、坂上をそのまま進むと綱が手引坂坂上に出ます。坂上十字路を左折すると神明坂上となり、少し進んだ右側が綱坂上になります。また、このあたりはオーストラリア大使館を始め近くにはイタリア大使館や綱町三井倶楽部といった広大な土地を持つ建物があります。日向坂をはじめ、あとから説明します3つの坂の坂上が集まったこの台地は島状の地形をしているのが地形図からもお判かりと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

神明坂(別名:馬場坂) |

| |

神明坂上 |

神明坂下 |

元神明宮入口 |

| |

この坂の木標には、『天祖神社を元神明というところから神明坂と呼んだ。馬場坂と言う説もあるが、綱の手引坂との混同があるらしい。』と書かれています。坂は日向坂上を上がりきった左にあり、地形図、写真からもお判りの通り丘の周りを取り囲むようにしながら右にゆっくりと曲がりながら急傾斜を下って行く坂道です。坂上の日向坂の開けた坂道とは違い、元神明宮の横を中ノ橋へと下る、右側が削り取られた丘面であり樹木がうっそうと茂っていてひっそりとした坂道です。小学校の通学路のようで小学生たちが坂上からはしゃぎながら下って行くのが見られました。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

綱が手引坂(別名:小山坂、手引坂、姥坂、馬場坂) |

| |

綱が手引坂上 |

綱が手引坂中 |

綱が手引坂下 |

| |

この坂の木標には、『平安時代の勇士源頼光の四天王の一人、渡辺綱にまつわる名称である。姥坂(うbさか)とも呼んだが、馬場坂説もある。』と書かれています。坂の木標、「港区の観光ガイドマップ」には、この坂名を「綱の手引坂」と書かれていて坂にある木標も「綱の手引坂」となっていますが、「今昔 東京の坂」では、「綱が手引坂」となっています。『江戸切絵図集成』尾張屋版、近江屋版とも坂の印”△”は書かれていますが、坂名は書かれていません。どちらを採ればいいのかわかりませんでしたが、このホームペイジの主たる参考書が「今昔 東京の坂」ですので「綱が手引坂」とさせていただきました。港区に行って確認してみたいと思います。坂は二之橋から日向坂を上りきった道をなおも進んでいくと、綱が手引坂の上にでます。坂道としては日向坂の続きできれいに整備されており坂上は少し傾斜がありますが、途中から傾斜もなくなり坂下はほとんど平坦な感じさえある長い坂道です。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

綱坂(別名:渡辺坂、馬場坂) |

| |

綱坂上 |

綱坂中 |

綱坂下 |

| |

この坂の木標には、『羅生門の鬼退治で有名な、平安時代の武士渡辺綱(わたなべのつな)が付近で生まれたという伝説による。』と書かれています。今は、坂上から見て右側が、「綱町三井倶楽部」、左側が「イタリア大使館」があり、広大な敷地に挟まれた片側(三井倶楽部側)は高い塀によって仕切られたその昔も広大な大名屋敷に挟まれた夜には人ひとり通らない狐か狸が化けて出そうなひっそりとして淋しい坂道だったのではと今でもそんな想像ができる人通りもなく昼間でも淋しい、ひっそりとした坂道です。坂は途中から急勾配となり坂下まで続き、坂下で左に曲がっています。両側の広大な敷地は今も昔のままであったと思われ、道幅も昔と変わってはいないのではと想像がつく坂道です。 |

| |

この四つの坂道を地形図で見てみますとはっきりと小さな島状の台地であることがお判りになると思います。台地と坂道研究をするのにはまとまっていてうってつけの場所ではないかと思います。またこの四つの坂を『江戸切絵図集成』で見ますと、「尾張屋版」では、綱坂のみ坂道名が書かれていて、あとの三つの坂は、坂の印”||||”が書かれているだけで坂道名は書かれていません。「近江屋版」も同じく綱坂の名前は書かれていますがあとの三つの坂道は坂の印”△”が書かれているだけです。いずれにしてもこの小さな台地上を通る坂道は、広大な大名屋敷の間を通る道でした。そこで地形図(陰影)の今に残る坂道と、『江戸切絵図集成』に書かれている道筋とを下のロールオーバー図にして見比べてみました。 |

| |

|

| |

ご覧のようにこれら四つの坂道はほとんど昔あった坂道そのままに残されていることが判ります。そしてこの小さな島状の台地は、そのほとんどを広大な敷地を持つ大名屋敷で占められていたということが判ります。綱が手引坂と古川の間は、”有馬中務大輔”の屋敷で占められ、横にある”神明坂下に”元神明”が今の位置と変わらない岡上にあります。また、”綱が手引坂”と”綱坂”との間は”松平隠岐守”と”松平主殿頭”の屋敷があり、”日向坂”横は、”島津淡路守”と”織田剛三郎”の屋敷がありました。その南側は”松平肥後守”の広大な屋敷であり、その松平肥後守の屋敷と島津淡路守と織田剛三郎の屋敷の間には緑色に塗られている”明地”が細長くあります。(空き地ではなく明地となっているのは、防火のため故意に空き地:原っぱを造っていたのではないでしょうか。)上の地形図でもお判りと思いますが、三之橋からの道と二之橋からの道は橋がありますが、そのあいだにある道は綱坂中を右折して古川に出たところで行き止まり(現在は、古川を渡る小さな橋が架けられていて川を渡ると児童公園となっています。)になっています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

聖坂(ひじりさか:別名:竹柴の坂、非知坂(ひじり)、ひなた坂、袖振坂) |

| |

聖坂上 |

聖坂中 |

聖坂下 |

| |

この坂の木標には、『古代中世の通行路で、商人を兼ねた高野山の僧(高野聖)が開き、その宿所もあったためという。竹芝の坂と呼んだとする説もある。』と書かれています。この坂道は桜田通りから右に斜めに入って行く傾斜道を上って行く斜度のある長い長い上の四つの坂道とは低地を隔てた麻布台地の先端を上って行く坂道です。幹線からはひとつ隔ててはいますが道幅も広くきれいに整備されている坂道です。中世時代の高野聖が通った幹線道路であったとのことです。台地上を歩いてきた人々は、この坂で今の桜田通りに下って江戸方向に向かって行ったのではないでしょうか。『江戸切絵図集成』にも坂道は書かれています。道の両側には多くのお寺が書かれています(お寺だけで民家がないと言ってもいいくらいにお寺が軒を連ねて建っています。)。「港区観光ガイドマップ」にも、聖坂と桜田通りを慶應大学横から右に入った大きな通りの間には道に沿ってお寺が間なく建っているように書かれています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

潮見坂(別名:大和坂) |

| |

潮見坂上 |

潮見坂下 |

潮見坂下は聖坂中に出会う |

| |

この坂の木標には、『坂上から芝浦の海辺一帯を見渡し、潮の干満を知ることができたため、この名がつけられた。』と書かれています。坂は安全寺坂上に続く道から横に折れてこの坂道に出ることができます。また坂下で聖坂の坂下近くに出る極々短い傾斜が少しある坂道です。坂上もさほど高くはないのですが、その昔はここから芝浦の海が見えたといいます。切絵図でもすぐ目の前が海になっていてその時代にはきっと素晴らしい景観であったと思われます。が今はそれがまったく想像できなくなってしまっています。『江戸切絵図集成』にもちゃんとこの坂道が存在しており、聖坂を下った地域は町人町らしく、何々町と言う名が多く見えきっと眺めも良かったのではと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

安全寺坂(別名:蛇坂、安全坂、安珍坂、安泉寺坂、安楽寺坂) |

| |

安全寺坂上 |

安全寺坂中 |

安全寺坂下 |

| |

この坂の木標には、『坂の西に、江戸時代のはじめ安全寺があった。誤って安珍坂、安楽寺坂、安泉寺坂などと書かれたkとがある。』と書かれています。坂は麻布台地の終わりの狭い曲がりくねった道を進んでいくとこの坂道に出会います。坂道は聖坂の道より一本奥に入った狭く薄暗い尾根道を慶應義塾大学のある方向へと進んでいくと写真左のように突き当りとなり左折する道しかなくそこが安全寺坂となっています。坂は傾斜がきつく切通しのような形で、坂上から左側の落ち込んだ低地には今も大松寺のお墓があり当時のままの坂道であったのではと想像できます。『江戸切絵図集成』「尾張屋版」には書かれていませんが、「近江屋版」には坂の印”△”が書かれています。それにしても大都会のど真ん中にこんな道筋があるとは?またこの辺は。切絵図にはお寺が大変多く書かれており、麻布台地の先端全体がお寺でいっぱいだったようです。「今昔 東京の坂」にはこの近辺に安全寺があったと書かれていますが、『江戸切絵図集成』が出版された頃には、「大松寺」の名はありますが(今も大松寺は存在します。)、安全寺の名は見つかりません。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

蛇坂 |

| |

蛇坂上 |

蛇坂下 |

蛇坂上近くにあった海抜表示 |

| |

この坂の木標には、『付近の藪から蛇が出ることがあったためと想像されている。』と書かれています。坂は、桜田通りから入る狭い生活通りです。坂下はそれほどでもないのですが、途中からはかなりの勾配があり坂上ではかなりきつい傾斜になっています。木標にあった藪から蛇の話は大名屋敷沿いの道はともかく原っぱや藪横、寺院横を通る道には蛇がよく出たのではないかと想像します。が、なぜここだけ蛇坂と名がついたのか不思議です。また、坂上の道横にある学校の入り口に写真右のような海抜表示がありました。この台地上がどのくらい高いの丘がよく判りありがたいです。いままでこのような表示を見たことがなかったので、このような表示に出く合わすと、”ああ!東京ってやっぱり凸凹なんだ。”と感慨深げです。もっとこのような表示が増え、日ごろから”あそこは海抜〇〇mだからあそこの上に避難すれば大丈夫”なんてなことを意識していければ防災に役立つのでと考えます。坂道研究科のとってもその坂上が海抜〇〇mだと認識でき、ますます坂道に興味を持つことができてくると思います。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

幽霊坂 |

| |

幽霊坂上

|

幽霊坂中 |

幽霊坂中 |

| |

幽霊坂下 |

この坂の木標には、『坂の両側に寺院が並び、ものさびしい坂であるためこの名がついたらしいが有礼坂の説もある。幽霊坂は東京中で多く七ヶ所ほどもある。』と書かれています。坂は長い長い狭い坂道でいったん傾斜のほとんどない道を下って行くと平らになりなおも進むと今度は本格的に急傾斜の下りが待っているさびしい坂道です。木標のとおり坂左右は大きなお寺があり幽霊坂にふさわしい坂道ではないでしょうか。それにしてもこの麻布台地の先端には大変多くの寺院がそれこそ所狭しと建てられています。なんでこの地域にこんなにも多くの寺院があるかと「今昔 東京の坂」を調べたところ”その昔、江戸城の拡張とともに、八丁堀にあった寺院を一挙にここに移したため。”とありました。理由は判りましたが、なぜここだけに?という疑問が残ります。きっとそのころのこの界隈は傾斜も強く空き地が多くありまだ開発が進んでなく移転にはもってこいの場所ではなかったのではと想像します。それにしてもここを始め都内の寺院の多さには歩いていていつも考えさせられます。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

魚籃坂 |

| |

魚籃坂上 |

魚籃坂中 |

魚籃坂下 |

| |

魚籃寺山門 |

魚籃寺本堂 |

この坂の木表には、『坂の中腹に魚籃観音を安置した寺があるために名づけられた。』と書かれています。 坂はなだらかな長い坂で片道2車線の舗装された整備された坂になっています。桜田通りを慶應大学横で右折ししばらく進むと左にあります。坂の途中には朱色の山門の「魚籃寺」がありまさしく解説の通りでした。坂上は聖坂からの道と反対側の伊皿子坂の十字路に出ます。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

伊皿子坂(いさらごさかと読む 別名:潮見坂) |

| |

伊皿子坂上 |

伊皿子坂中 |

伊皿子坂下 |

| |

この坂の木標には、『明国人伊皿子(いんべいす)が住んでいたと伝えるが、ほかに大仏(おさらぎ)のなまりともいいさらふ(意味不明)の変化ともいう。』と書かれています。「いいさらふ」という言葉に関しては、「今昔 東京の坂」には、”いいさらふ”(更級日記)と書かれています。また、この辺り一帯は「伊皿子台地」と呼ばれていた細長い半島状の台地となっています(地形図参照)。この半島状の台地を魚籃坂と伊皿子坂が南北に横断しているような格好となっていて坂上南側には江戸時代は肥後熊本細川越中守の屋敷で旧高松宮邸の広大な敷地がありました。坂は広くなだらかな坂で坂を下って行くと泉岳寺横に出ることができます。坂上の肥後熊本細川邸は、「忠臣蔵」で有名な赤穂浪士の大石内蔵助ら十七人が切腹した場所でもあります。その場所が「港区観光マップ」に”大石良雄ほか16人忠烈の跡”と書かれています。『江戸切絵図集成』尾張屋版には坂道名も、坂道の印”||||”も書かれていませんが聖坂からの道がこの辺で十字路となっている所には、伊皿子?丁と書かれてあります。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

名光坂(別名:なこう坂、那光坂) |

| |

名光坂上 |

名光坂下 |

この坂の木標は見つかりませんでした。坂は桜田通りとなっていてご覧の通り道幅の大変広いりっぱな通りですが、「港区観光マップ」に書かれている付近に、清正公前から東京メトロ南北線の白金高輪駅に向かってなだらかな傾斜はありましたが坂名を書いたものがありませんでした。坂上に交番があったので尋ねてみましたが「わからない。」とのことでした。「今昔 東京の坂」には、”櫻田通りを時宗松秀寺の東脇から清正公まで南に向かって上る広い坂。むかし蛍の飛びかっていた湿地帯とあり、地獄谷といって刑場があったが、のち樹木谷と名が変えられた。”とあります。『江戸切絵図集成』近江屋版には、坂は書かれていませんが、日吉坂と天神坂が交わった南側に”樹木谷と云う”と書かれています。そばに覚林寺というお寺があり、そこから今の四之橋付近に川が流れ込んでいます。この桜田通り沿いの道は、現在とは大変違っていたようです。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

日吉坂(別名:ひよせ坂、ひとせ坂、ひとみ坂) |

| |

日吉坂上 |

日吉坂下 |

日吉坂と木標 |

| |

この坂の木標には、『能役者日吉喜兵衛が付近に住んだためと伝える。ほかに、ひよせ、ひとせ、ひとみ、などと書く説もある。』と書かれています。坂は桜田通りを名光坂上で右折した道にあり、広く整備されたきれいな長い坂となっています。傾斜もまあまあありますが桜田通りから白金台に入る目黒通りでもあり交通の激しい坂道となっています。切絵図にはこの道に”白金?丁”と書かれています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

天神坂(別名:葭見坂、吉見坂) |

| |

天神坂上 |

天神坂下 |

この坂の木標には、『むかし坂の南側には菅原道真の祠(ほこら)があったためにいう。葭原が見えるので葭見(よしみ)坂・吉見坂ともいったという説もあるが北方の坂か。』と書かれています。坂は聖坂より真っすぐに進んで、魚籃坂、伊皿子坂の十字路をなおもまっすぐに進むと丁度泉岳寺の裏手辺りから坂下は大きく開けた桜田通りに下りる坂道となっています。傾斜がきつくかなり難儀の坂です。坂上からは桜田通りを底辺とした白金台地が反対側に見ることができます。この辺りの地形は天神坂のある高輪台地と向こう側(白金台地)がありその間を桜田通りである低地が走っている典型的な台地と窪地の重なり合っていて地域で地形好きにはたまらないところであると思います。のちのちじっくりと追いかけてみたいと思います。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

葭見坂(吉見坂) |

| |

葭見坂上 |

葭見坂中 |

葭見坂下 |

| |

葭見坂下にあった階段坂 |

葭見坂下の民家にあった井戸 |

この坂の木標は見つかりませんでした。「港区観光マップ」にも書かれていません。天神坂の別名が葭見坂ともなっていますが「今昔 東京の坂」には天神坂のとなりに葭見坂が書かれています。それらしきところに行ってみますと坂上には中学校があり塀にはそこが海抜24.2mであると記されていました。坂道は折れ曲がって非常に傾斜もきつい道でした。坂下は左に曲がっていましたが写真左のように真下に下りる階段もありました。まったくの裏道の様子でしたが地図上から「今昔 東京の坂」の説明にある葭見坂であると思います。しかし坂下は桜田通りが上を走っている壁に突き当たって行き止まりです。『江戸切絵図集成』近江屋版には天神坂と樹木谷の間にくにゃくにゃと曲がって書かれている道があます。開発に取り残された地域のようですが、坂自身は狭く折れ曲がり傾斜もある好きな坂のひとつです。周りの民家はどこも同じで塀や垣根がなく昭和の面影が残る場所でもありました。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

三光坂(別名:三鈷坂、三葉坂、三子坂) |

| |

三光坂上 |

三光坂中 |

三光坂下 |

| |

この坂の木標には、『本来は坂下恵心寺にあった三葉の松にもとづき三鈷(さんこ)仏具坂だったというが、日月星の三光などという。』と書かれています。『江戸切絵図集成』近江屋版には、この坂を”三古坂”と書いています。坂は傾斜のある長い坂道で坂上右側は大きな屋敷となって高塀が続き坂途中から下は民家が密集しているごく平凡な生活道路のようでした。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

蜀江坂 (しょっこうさかと読む) |

| |

蜀江坂上 |

蜀江坂中 |

蜀江坂下 |

| |

この坂の木標には、『坂の上を、紅葉が美しい中国の蜀江にちなんで蜀江台と呼んだことからつけられた。むかしの字名は卒古台であった。』と書かれています。坂は坂上から見て右側に聖心女学院の赤いレンガ塀が続き道幅の狭い生活道路のようで古川の流れる低地に向かってなだらかに下っています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

明治坂 |

| |

明治坂上 |

明治坂下 |

明治坂上から反対側の景観 |

| |

この坂の木標には、『むかしから存在していた道であるが、明治坂とよばれたのは、大正初年からであると伝える。』と書かれています。坂は傾斜のきついゆっくりと左に曲がっている坂道です。坂上からは明治坂のある方は古川の流れる低地が見られ反対側は外苑西通りがプラチナ通りと呼ばれる辺りの狭い狭い入り江のような形の谷地(地形図参照)に向かっての急坂があり(写真右:無名坂)坂上からこの谷地方向の景観を見ることができ、その景観がとてもすてきでお気に入りの坂のひとつでもあります。この谷地も”地形歩き”でゆっくりと歩きたいと考えています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

日東坂(別名:日糖坂) |

| |

日東坂上 |

日東坂下 |

この坂の木標には、『日糖坂ともいい、日東紡あるいは日本精糖の用地があったからと伝える。大正初年に開かれた坂と推定される。』と書かれています。坂はごく平凡なゆるい傾斜の坂で、坂下には”ジンバブエ大使館”が、左側には”国立科学博物館付属自然教育園”があります。

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

現在の三田二丁目、五丁目、白金一丁目、三丁目、五丁目あたりはこれらの坂道のある半島状の台地と古川に挟まれた低地であることが地形図からお判りと思います。またこの半島状の台地からこれらの坂道がきれいに古川のある低地に向かって下っているのも地形マニアにはとっても興味のつきないおもしろい地域であると考えます。この半島状の台地も”地形歩き”でゆっくりと歩き回りたいと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

ここからはこのような複雑な地形に対しての坂道が『江戸切絵図集成』が書かれたころはどうなっていたかを見てみたいと思います。下の地形図は坂道を書き込んだ陰影図に 『江戸切絵図集成』に書かれている道を現在の道に近づけてトレースし、オーバーレイしてみました。

何回も書いていますが、現在の道とその時代の道筋とはかなり違っていますし、今は幹線道路になっている道がこの時代には狭く折れ曲がった道であったりしています。が、極力今の道筋に合わせて書き込んでみました。ので、道幅、折れ具合、曲がり具合、等はまったく考慮しておりませんのでその辺は御考慮いただきたいと思います。 |

| |

|

| |

上の地形図は、坂道を書き込んだ地形図に『江戸切絵図集成』尾張屋版に書かれている江戸時代にあった道をトレースしてオーバーレイさせてみたものです。『江戸切絵図集成』に書かれているこの近辺の「目黒白金邊圖」にはこのあたりの東側(白金二丁目、四丁目あたり)を除いて古川と目黒川の間の西側と南側はほとんどが百姓地や田んぼが書かれています。ですので、この辺の道は細い曲がりくねったあぜ道を少し広くしたくらいの道しかなかったようで今とはまったく違った様子ですので三光坂(三鈷坂)は切絵図にもありますが、それ以西は田畑しかなく蜀江坂の位置や道もいささか怪しい位置となってしまいました(「港区観光マップ」や「今昔 東京の坂」にはその位置に書かれていますが。)。三光坂を()でくくり三鈷坂としたのは、『江戸切絵図集成』には四之橋から道ひとつ違った道に、現目黒通りに向かって上って行く坂道に”三鈷サカ”と書かれている長い坂道になっているからです。またこの辺は大名屋敷、神社、武家屋敷、百姓地、田んぼが混在している地域でもあったようです。特に四之橋の西側は地形図で見られるように低地で一帯が百姓地、田んぼで描かれています。今はまったく想像もつきませんが、今とは大違いこの時代のこの辺はのどかな田舎の風景があったのではないでしょうか。麻布台地の突端から魚籃坂、伊皿子坂辺りもその時代と変わらないようですが、名光坂の推察としては、今の415号線はその頃は存在せず、古川から魚籃坂と伊皿子坂に続く道と細川越中守の屋敷のある台地の下を古川から真っすぐに進み途中白金二丁目の台地を迂回して白金?丁に突き当る道が書かれています。この道に”名光坂”があったのではと想像します。そう考えますと切絵図にある道筋と一致してきます。名光坂上の日吉坂、天神坂と交わる辺りは開発の手が入ってその時代の道筋とは大変違ってしまっているようです。この白金二丁目側の台地を迂回している道をまた歩いて確認したいと思います。『江戸切絵図集成』では三光坂以西は百姓地、田んぼとなっていて今とはまったく違った地形が描かれています。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

ショートブレイク ショートブレイク |

| |

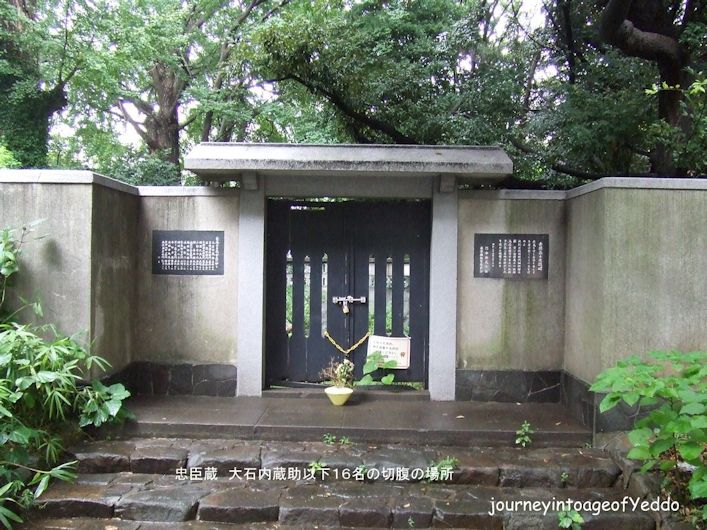

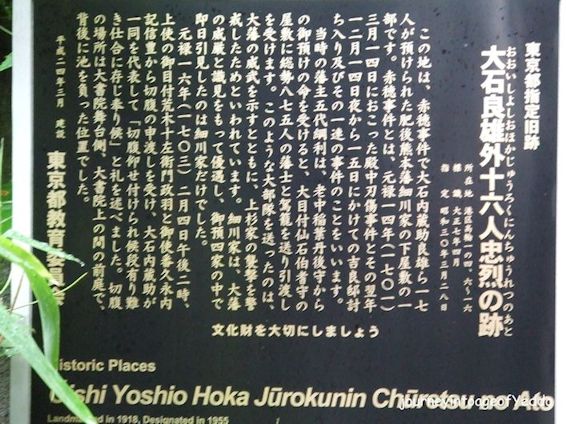

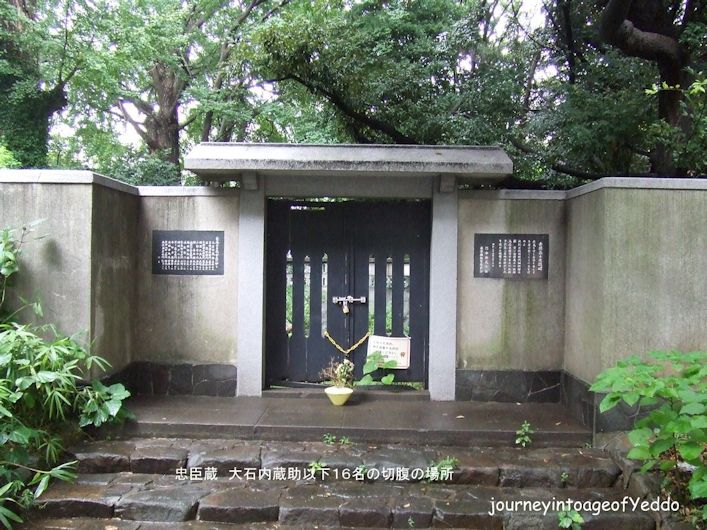

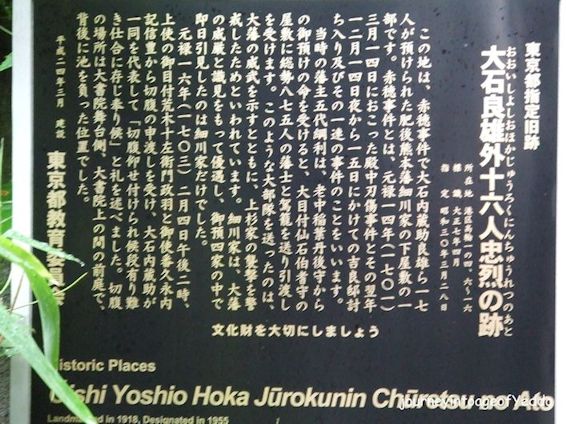

大石内蔵助以下十六名の切腹の場所 |

| |

この地域には「忠臣蔵」で有名な泉岳寺があり、その裏手近くには大石内蔵助以下十七名が肥後熊本藩細川家下屋敷にて預かりの身となりその後切腹をした敷地跡に”大石内蔵助ほか16人忠烈の跡”として「港区観光マップ」にも載っていましたので行ってみました。 |

| |

場所としては泉岳寺とは聖坂からの道を挟んだ反対側の台地上にある高輪アパートの裏手に樹木に覆われた崖っぷちにひそりとその場所がありました。その時代は肥後熊本藩細川家の下屋敷で広大な敷地(今のアパートが建っている敷地と旧高松宮邸の範囲と思われます。)の中の北の外れ本当の崖っぷちに位置しています。きっと敷地の奥の奥、屋敷の最も裏手であったと思われます。その場所を囲むようにコンクリートの塀がありましたが、その裏手には回り込めないほどすぐに崖となっていました。崖下は高校の敷地で入ることが出来ず、この崖がどのくらいの高さであるかは判りませんでした。一時代を揺るがした大事件を起こした人たちの終焉の場としてはあまりにも淋しいもっと整備はできないものかと考えさせられる場所でした。 |

| |

切腹の場の入口 |

左側にある説明の碑 |

その内部 |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|