| |

|

| |

ここでは神楽坂とその周辺に今も残る小路・横丁を新宿区が発行している観光マップ(資料については”Doc”参照。現在は発行されていません。)を片手に捜し歩いてみました。小路・横丁を捜し歩くのに欠かせなかった資料が新宿区発行の「新宿区観光マップ」はもちろんですが、以前に神楽坂を歩いた時に手に入れた、神楽坂通り商店街が発行していた「神楽坂マップ」2012年版が役に立ちました(この資料も現在は配布されていないようです。)。

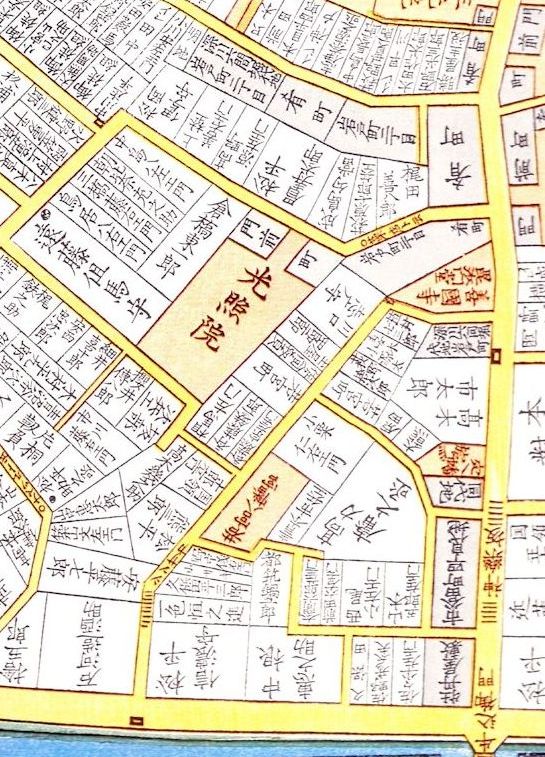

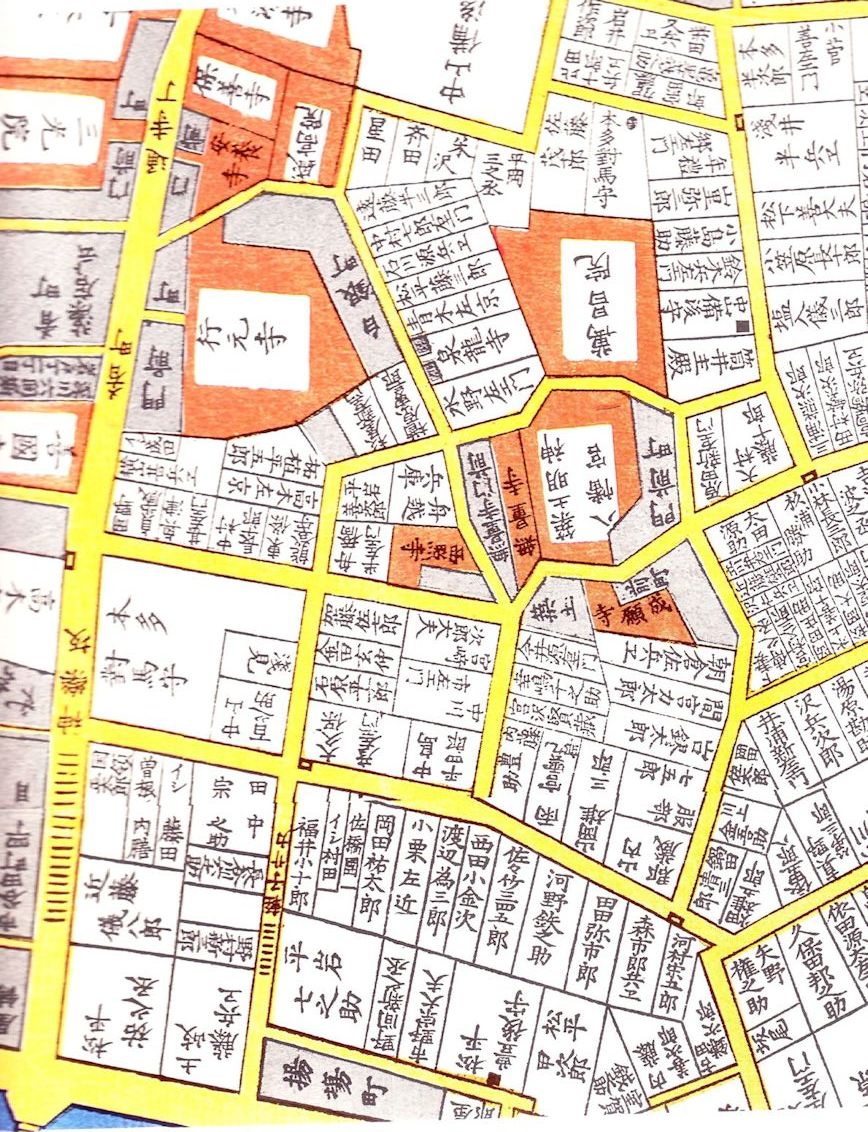

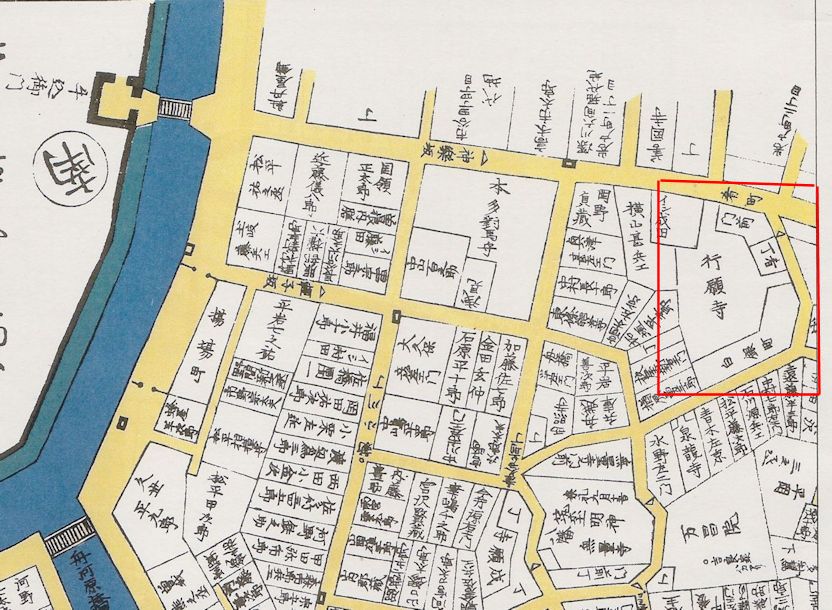

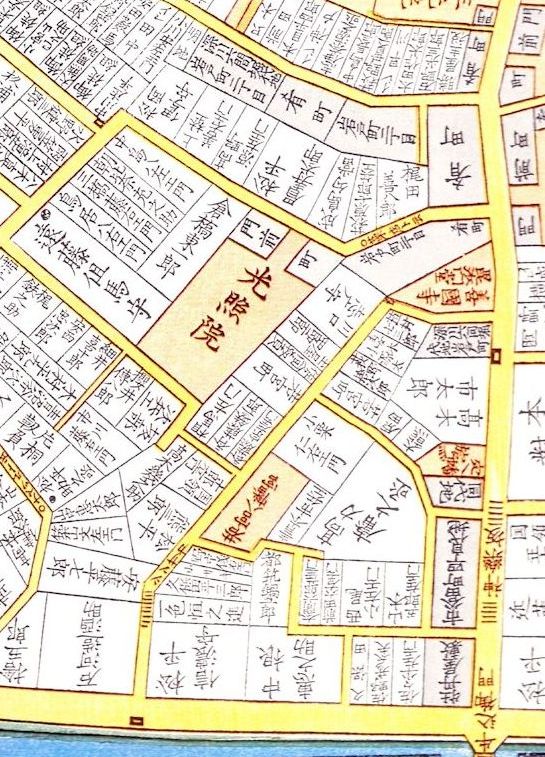

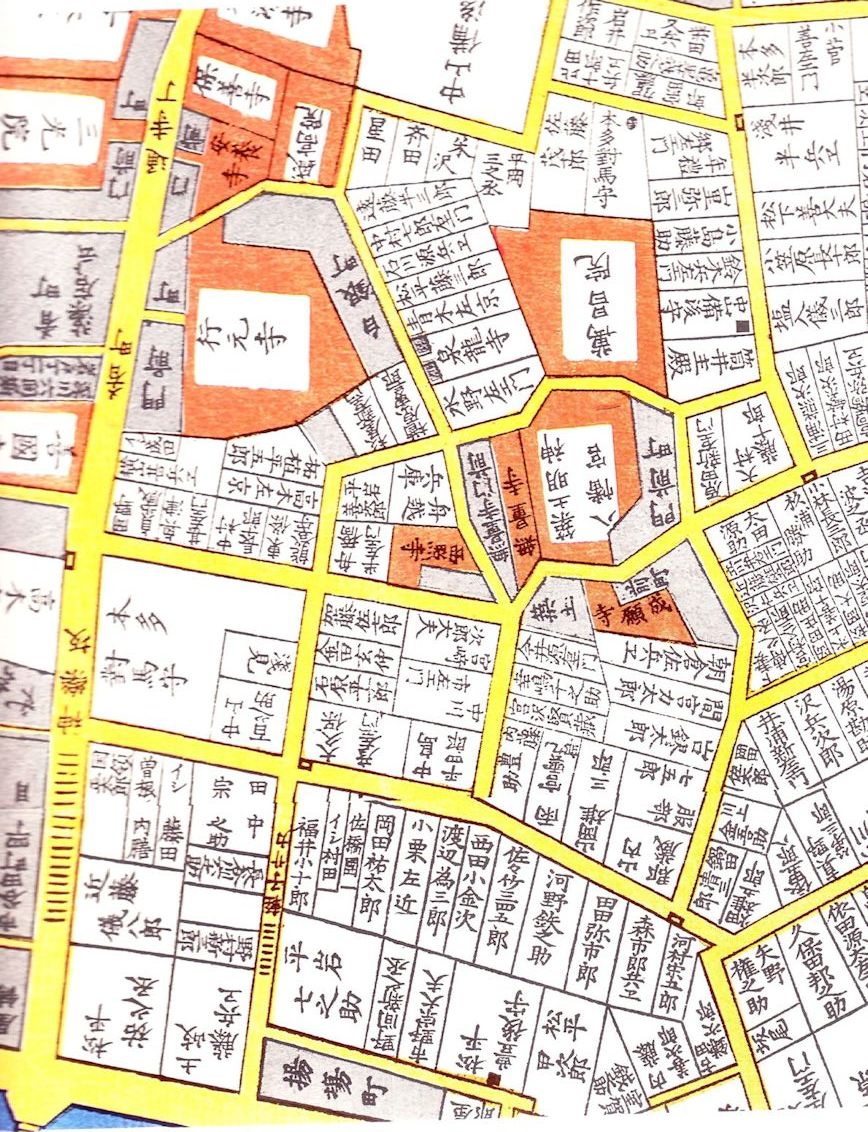

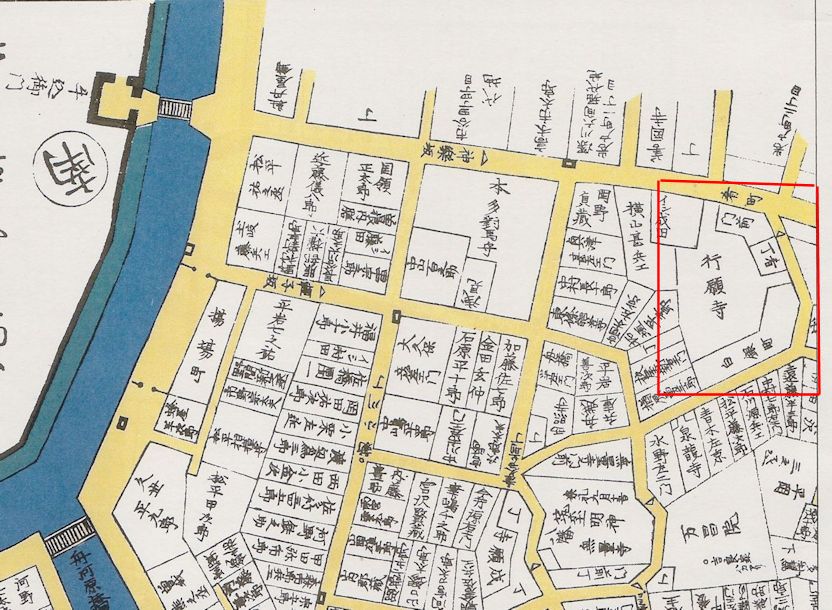

下の「江戸切絵図集成」尾張屋版も近江屋版も絵図では神楽坂を中心にした絵図はなく、神楽坂の東側の「小日向繪圖」と西側の「市ヶ谷牛込」の2枚に分かれます。神楽坂と周辺の小路・横丁が判るように合わせてみましたが、道の曲がり具合や間隔が一致しておらず完全に合わせることができませんでした。が比較ができるくらいには合わせられたと思います。また、切絵図の下には同じ神楽坂を中心とした横丁や路地を書き入れた現在の地形図を重ね図と切絵図の描かれた時代の道を重ね合わせた図を載せてみました。 |

| |

江戸切絵図 市ヶ谷牛込の内神楽坂とその西側 |

江戸切絵図 小日向繪圖の内神楽坂とその東側 |

| |

|

| |

上の地形図の重ね図2種類は現在に残る横丁と路地を書き込んだ地形図とその陰影図の重ね図と、下は現在の陰影図に「江戸切絵図集成」尾張屋版に描かれたその時代の道を書き込んで現在の陰影図に重ね合わせてみたものです。現在、横丁/路地の残っている範囲を切絵図/陰影図/地形図で比べてみてみますと神楽坂を中心に西はシンサカ(庚嶺坂)、東は軽子坂、北は大久保通り、南は外堀通りに囲まれた範囲です。しかし切絵図のその範囲にはお寺や武家屋敷がぎっしりと隙間なく建てられており、この時代には横丁/路地はなかったようです。これから歩く横丁/路地はいつの時代からできてきたのでしょうか?この辺の地形を時代とともに追いかけて行き横丁/路地の時代的経過を追うのも面白そうですね。また現代になって神楽坂の周囲の建物は多くは小さなビル(低層で敷地面積も小さい。)が建ち並んでいて昔の面影は全く見つけだすことができません。しかし、一歩裏に入ると曲がりくねった細道や行き止まりとなってしまう細道がたくさんあります。ここでは「新宿観光ガイドマップ」に掲載、紹介されている名の付いた横丁/路地を主に、また歩いている途中で見つけた名も無い路地も少し掲載してみました。

では神楽坂周辺の横丁/路地探しをお楽しみください。(神楽坂に関する事柄をまとめた本があります。「」です。大変詳しく書かれており神楽坂を知るにはもってこいの本です。ご興味のある方は是非一読してはいかがと思います。著者・出版社・等の詳細は”Doc”を参照)

|

| |

神楽小路とみちくさ横丁 |

| |

神楽坂下からすぐの東側に「神楽小路」と書かれた石碑(ごく最近に造られた碑と思われ新しいものです。)があります。その小さな石碑の路地を入って行きました。 |

| |

神楽坂側からの神楽小路入口 |

神楽小路中 |

軽子坂側から見た神楽小路 |

| |

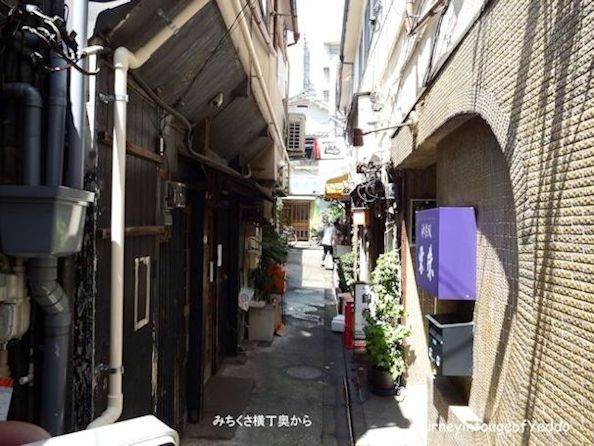

みちくさ横丁入口 |

道草横丁の奥から |

神楽小路を入って少し進んだ右側(お濠側)にごくごく狭い路地があります。その入り口に”神楽小路 みちくさ横丁”の看板が道幅いっぱいに掛かってありました。小料理屋や飲み屋が隙間なく並んで建っています。奥まで行ってみますと行き止まりとなっていました。いつの頃からの路地なのでしょうか?

|

| |

|

| |

神楽坂仲通り、芸者新道、かくれんぼ横丁、本多通りにかけて |

| |

神楽坂仲通り(単に仲通りと書かれてもいます。)は、神楽坂下から神楽小路のある路地を通り越してしばらく神楽坂を上がった中ほどに軽子坂に曲がる道があります。小路としては幅があり奥から神楽坂への一方通行ですが車も通れます。神楽坂近く、仲通りを少し入ったところに街路灯があり、そのに”神楽坂仲通り”の表示が見られます。この仲通りは神楽坂方向から真っ直ぐに進むと軽子坂を過ぎて大久保通りへ出ることができますが、軽子坂から大久保通りまでの道には名前はありませんが、切絵図にもあり昔からある道です。 |

| |

仲通り(神楽坂側) |

仲通り(軽子坂側) |

仲通りを軽子坂を過ぎ大久保通りへ出る道 |

| |

芸者新道は、仲通りを少し入った左側あり、石の階段坂となっています。階段上左側はマンションが建ち並んでいますが、右側は高級小料理屋と思われる昔ながらのこじんまりとした入口の構えの料亭が並んでいます。そんな料亭に芸者さんたちが呼ばれていったのでしょうか?道の名前の由来に興味があります。 |

| |

芸者新道(仲通り側) |

芸者新道中(仲通り側より) |

芸者新道(本多通り側より) |

| |

かくれんぼ横丁は、仲通りを右折して芸者新道を通り越したところに左に入る路地があります。この路地が”かくれんぼ横丁”です。小路の名前にも興味がありますがこの小路は昔ながら(明治以降?)の黒塀の料亭が並んでおり風情を感じます。小路は奥でT字路となっていて左側に曲がると料亭へ上がる石段があり行き止まりとなってしまいます。右折しますと小路は折れ曲がり軽子坂のある道へ出ることができます。 |

| |

かくれんぼ横丁(仲通り側) |

奥はT字路となっている |

左折すると行き止まり |

| |

右折側 |

石畳と黒塀が続く |

折れ曲がった先の道もT字路 |

| |

右奥のT字路の左側(本多通りへ) |

T字路の右側奥左に曲がり軽子坂へ) |

|

| |

本多通りは標柱がありました。標には『江戸中期から明治初期まで、この通りの東側全域が旗本の本多家の邸地であった。』かかれており、切絵図にもありますように神楽坂からこの道に入る南側には軽子坂まである敷地もつ本多對馬守の屋敷があり”芸者新道”も"かくれんぼ横丁"も描かれていません。かくれんぼ横丁の小路は本多屋敷の奥、軽子坂側に2軒の武家屋敷(中山百之助と浅見)があり丁度本多屋敷とのこの2軒の屋敷の間に造られた道ではないかと思われますがいつの頃に造られた横丁かは判りません。この本多通りには多くの脇路地がありましたのでそれらも紹介していきます。もちろん切絵図の時代には通りを挟んで本多家の屋敷とは反対側にも小さな武家屋敷がびっしりと並んで建っており路地は全く見当たりません。しかし現在はご覧のとおりまったく趣のない低層ビルのお店が並ぶ通りとなっています。本多通りをさらに軽子坂を通り越して進みますと三年坂のある道となり大久保通りに出ることができます。 |

| |

本多通り入口(神楽坂側) |

本多通り(軽子坂側から) |

|

| |

ご覧のとおり本多横丁の通りは現在では時代を感じるものはまったく残っておらず趣のない狭いが車も通れる道になっています。この本多横丁の昔を見てみますと、神楽坂と本多横丁と神楽坂仲通り、東は軽子坂で囲まれた範囲は本多對馬守の屋敷があったところでそこには横丁も路地もありません。本多横丁の道の北側には武家地を挟んで行元寺の広大な敷地(北側は現安養寺前の細道まで。)があり今のような横丁ができたのは江戸時代にはいってからかなり時代が過ぎてからのことと思います。 |

| |

本多横丁の通りにあった路地道 |

| |

神楽坂側から少し入った所にあった行き止まり路地 |

左写真の行き止まり(コンクリート塀となっている) |

路地 |

| |

行き止まり路地 |

兵庫横丁へ抜ける路地道 |

これらの路地はどのような歴史で作られたのかは不明ですがひとつ発見したのは上の写真中のイタリアの国旗が掲げられている路地の奥がコンクリート・ブロック塀で行き止まりとなっていますがその塀から奥を覗いてみますとかなりの段差のある崖線であることが判ります。

|

| |

|

| |

兵庫横丁 |

| |

兵庫横丁は神楽坂界隈に昔の華やかなりし頃の時代感覚が残る趣のある場所です。しかし切絵図が描かれた以降に出来た横丁のようです。この兵庫横丁を軽子坂のある道側から入って行き、紆余曲折しながら(と言ってもほとんど一本道です。)途中寺内公園へ曲がる道とそのまま神楽坂に出る道との分かれていましたので、両方の道筋を追いかけてみました。なんといってもこの兵庫横丁の趣は石畳の真っ直ぐには進めない曲折した小路の両側に沿って並ぶ広い敷地の料亭の黒塀であったり、高い塀であったりすることです。明治・大正・昭和の中頃まで料亭・待合い・置屋がたくさんあった花街でもありました。現在は観光地化されてしまってそんな歴史を知ってか知らずか若い女性のグループが”キャッキャッ”言いながら喧しく通っている小路となっています。 |

| |

軽子坂を上りきったところにある兵庫横丁の入口(左) |

左の写真を入口正面から撮った |

一見個人宅ではと思うような料亭(右) |

| |

横丁をさらに奥へ |

ちょっと趣の変わった小路となってきます |

その先には無名の階段坂が |

| |

階段坂続き |

階段坂上から |

石畳は続く |

| |

神楽坂のある通りへ(寺内公園へは右折) |

神楽坂の通りより兵庫横丁へ入る |

寺内公園には「寺内公園の由来」と書かれたこの辺の歴史を説明した標があり、その中に神楽坂の花柳界の発祥は安政四年(1857)頃と書かれており、またこの界隈が”兵庫町”と呼ばれたり、三代将軍家光が鷹狩りのたびに兵庫町の肴屋が肴を献上したことから”肴町”とも呼ばれていた、等の説明が書かれています。詳しくお読みになりたい方やご興味のある方はここに掲げている写真に沿って歩かれると寺内公園に辿り着けると思います。トライしてはいかがでしょうか?

|

| |

寺内公園に行くには |

|

| |

上の写真の路地を右へ |

寺内公園はこの階段坂下 |

寺内公園と入口にある公園の標と説明 |

| |

その他神楽坂に面した路地

神楽坂に沿ってその他にも名前のない路地があります。その路地は昔からなのか?いつの頃に出来たのかは判りませんが現在ある名のある路地以外も追いかけてみました。記載した路地写真はいづれも神楽坂側から撮った写真のみです。神楽坂下から見て右側には名のない路地がいくつかありますが、左側には一か所にかありまでんでした。 |

| |

神楽坂下から見て右側にある路地 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

ここまでの名のない路地はすべて神楽坂下から見て右側にあります。その名のない路地を坂下から順に追いかけてみました。読者の方々も神楽坂に行った折にはこのような名もない路地を捜し歩いてはいかがでしょうか?また一味違った神楽坂歩きができるのではないでしょうか?

|

| |

|

左の写真は神楽坂下から見て左側にあった坂下近くの名のない路地です。坂左側は名のない路地はこれ一本しか見つからませんでした。

|

|

| |

ここまでは神楽坂を中にその東側(神楽小路/神楽仲通り/本多通り/兵庫横丁)にある横丁・路地を歩き回りました。中でも兵庫横丁の石畳の路は石畳で大変趣のある路地道です。また寺内公園いあるこの界隈の説明の標でこの辺の横丁が1850年代に造られたことが判り長い歴史があるところだとも判りました。後半は神楽坂の西側(熱海湯脇階段・小栗横丁・見番横丁とその周辺)を歩き回ります。 |

| |

|

| |

熱海湯脇階段 |

| |

熱海湯脇階段へは神楽坂3丁目にある見番横丁へ入る道を進みY字に分かれた見番横丁とは反対の小道を行きますと行き止まりのような形でそこから階段が下っています。階段坂は曲折しながら下っていて階段下は”小栗横丁”に出ることができます。写真左上の先に階段坂があるとは気が付かずうろうろしていとところここに住んでいるといわれるおばあちゃんが”このさきだよ!”と教えてくれ、それからしばらくは昭和初期頃からのこの近所のお話をいろいろとお伺いすることができました。お話の最後に”この辺も変わってしまい昔のような近所付き合いはなくなった。”とさみしそうに話されていたのがとても印象に残りました。この先十年位したならこのような趣のある路地はなくなってしまうのだろうなぁ〜!なんて、ちょっとネガティブな思いになってしまいました。 |

| |

見番横丁の反対側の道階段坂へ続く |

熱海湯脇階段坂上 |

小栗横丁へ |

| |

階段坂仲 |

階段下から |

小栗横丁の道から見た階段坂 |

| |

ところでこの熱海湯脇階段と名の付いた階段坂があるからには”熱海湯”があるはずだと階段下、小栗横丁の道で辺りを見回してみました。ありました!。熱海湯脇階段とはよく言ったものでこの階段坂すぐ脇に熱海湯が存在しています。熱海湯の入口のある小栗横丁の通りは両側を小高く囲まれた低地を通っています。熱海湯正面辺りに階段坂の反対側に上がる坂がありましたのでその中腹辺りから熱海湯の写真を撮りました。あまりいいアングルではないのですが熱海湯全体が収まるように撮りました。

構えといい屋根瓦といいかなり歴史のある銭湯であると思いますが、訪れた時間の小栗通りには人がまったく見当たらず誰にも聞くことができませんでした。後日改めてご近所の方にお伺いしこのペイジを充実させようと思っています。

|

|

| |

小栗横丁(「新宿観光ガイドブック」には”小栗通り”と書かれています。) |

| |

小栗横丁はどこからどこまでなのかが判りませんが、新宿区のガイドブックを参考として、熱海湯脇階段下から庚嶺坂のある通りへ出るまでとした考えました。熱海湯脇階段下にはご覧のように昔ながらの八百屋さんがありましたが、店番をしている人もおらず、また通りを歩いている人とは誰も出会えませんでした。そのすぐ斜め向かいには熱海湯があります。昔も今もご近所の方々はこの銭湯に行かれているのでしょうか?この小栗横丁のある道は低地を走っており奥(庚嶺坂のある道)に行くに従ってゆっくりと上っているように感じます。地形図を見ましてもそれがよく判ります。 |

| |

小栗横丁(熱海湯前) |

小栗横丁中 |

小栗横丁(反対側) |

| |

|

| |

行元寺と花街の発祥について |

| |

兵庫横丁を歩いていた時に横丁の道が神楽坂に出る少し手前に十字路があります。十字路と言っても路地が交差している細い細い十字路ですが、そこを右折しますと”兵庫横丁”の項にありますように階段坂があり、その下に”寺内(じない)公園”と言う標のある小さな小さな公園があります。その入り口に標とともにこの公園に関する説明が書かれていてそれによりますとこの辺一帯は”行元寺”と言う大変広い敷地を持ったお寺(切絵図で見てみますと北は安養寺、東は白銀町、西は神楽坂のある早稲田通り、南は兵庫横丁あたり(兵庫横丁と本多通りの間には武家屋敷が密集していました。)までの敷地)があり神楽坂上の通りは”肴町”と言う名前となりその行元寺側には門前町が開けていて一時代は大変な賑わいであったようです。陰影図を見ましても南西は神楽坂、北側は御殿山と呼ばれていた台地があり丁度この辺は3方が台地に囲まれていた低地に当たります。この低地一帯に行元寺の敷地があったことが切絵図、等からも判ります。また花街が生まれたのもこの時代、この地域だそうです。このお寺には仇討に関する実話が残っており、(これらの事柄を詳しくお知りになりたい方は、渡辺功一さんと言う方が書かれました「神楽坂がまるごとわかる本」と言う本をお読みください。)。しかしながら現在は行元寺は品川区五反田へ移転されていますがそこに仇討に関する暗号めいた文字が書かれている石碑が残っているそうです。 この行元寺跡の小さな公園の後ろには高層マンションが建てられていて昔はまったくなくなってしまっています(ここに書きました行元寺、花街、仇討ちの石碑、等の事柄は「新宿区史」を参照しています。)。

それでもこの行元寺跡がとても気になりましたので寺内公園とその周辺を「江戸切絵図」にある道筋に沿ってぐるっと歩いて何か昔はないか探してみました。

(兵庫横丁裏の軽子坂から行元寺裏を通り瓢箪坂を上がって白銀公園東側の道を赤城神社方向へ進み赤城坂を下っていく道は鎌倉街道を含む主要な道であったようです(新宿区史より)。) |

| |

上の切絵図は嘉永2年(1847年)の描かれた江戸切絵図の「小日向繪圖」を神楽坂と行元寺の部分を閣外してみたものです |

| |

上の図は明治20年(1887年)の神楽坂と行元寺付近の図面とロール・オーバーしますと明治40年(1907年)の同じ地域の地図です。 |

| |

上の切絵図とロール・オーバー図の内赤い線で囲った範囲に行元寺があります(ありました。)。「江戸切絵図」に描かれたいる行元寺はご覧のとおり南西は神楽坂上の「肴町」から北東方向は現在の安養寺前の通りまで、西側は白銀町、北側は今の兵庫横丁までとした広大な敷地を持つお寺であったようで大変にぎわった頃があったようです。また寺内公園の説明板にはその広大な敷地を貸地をしていたそうでそこに娼家が発生し後に花街となっていったと書かれています。ですが明治20年頃までは行元寺の敷地があったせいか?神楽坂上で行き止まりとなり安養寺前の小路に行くしかなかった現在の大久保通りが明治40年の地図では現在のようなこの行元寺の敷地の真ん中を突き抜けるように大久保通りが延びています。今でこそその面影を見ることは難しくなりましたが明治、大正、昭和初期にかけて置屋、休み所、等の花街に関係するお店が数多くあったようです。今でもタイミングがいいと見番横丁の通りにある”東京神楽坂組合稽古場”と言う建物から三味線の音を聞くことができます。この行元寺跡に興味を持ち何回か界隈を歩いたのですが神楽坂上から安養寺前の通りから白銀町の瓢箪坂下を通り軽子坂のある道に交わるまでは切絵図のころとあまり変わりがないままと思われますが、貸地をしていた兵庫横丁横から神楽坂前のあたりは全くその頃を知る由もありません。 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|