新坂、榎坂

|

||||||

| この項では台東区の坂道を追いかけます。下の陰影図でもお判りの通り台東区は西側、本郷台地との間はかつて谷田川・藍染川が流れていた低地帯が奥深くまで入り組んでおり、上野台地の東側はほとんどが低地や海の中であったと思われる地形です。坂もこの上野台地周りのみでその分坂道も多くはありません。今も上野台地東側一帯は住宅の過密地帯ですが、『江戸切絵図集成』が書かれた頃もその「下谷絵圖」にあるように大名屋敷、武家屋敷、町人町が所狭しと密集して書かれていてもうこの頃からこの辺一帯は住宅の過密地帯だったようです。また上野駅の東北側は一帯が田地、百姓地となっていてその分道もなかったようです。ですので台東区の坂道と言ってもそのほとんどが上野台地の周り文京区との境である西側に集中しています。 | ||||||

| |

||||||

| 紅葉坂、蛍坂、築坂、三崎坂、赤字坂、三浦坂、真島坂、善光寺坂、御隠殿坂、寛永寺坂、三段坂、清水坂、稲荷坂、忍坂、清水坂、車坂、 新坂、榎坂 |

||||||

上野台地全体図 |

||||||

| 台東区をほぼ占める上野台地の坂道は表題下にある17の坂道のみですが、この内”築坂”と”真島坂”は「今昔 東京の坂」には載っていませんが三崎坂の商店街で配布されていた三崎坂の商店街とその周りの案内図(”Doc”の台東区資料参考)に築坂のある坂道が載っていました。行ってみたところ立派な坂道でしたのでここに載せてみました。この三崎坂の商店街はお客の誘致を積極的に行っているようで訪れた日もこの地図を手渡してくれた20代の女性の方がこの近辺を丁寧に説明してくれました。もちろん公の名前ではなく地元の方々が呼んでいる坂道名かもしれませんが案内図にあった新しい発見です。次に訪れるときには坂の謂れを聞いてみたいと思います。また、真島坂は近くにあった地図の掲示板に載っていました。両坂道の詳しい位置につきましては各坂道の説明を参照ください。 | ||||||

| 紅葉坂(別名:幸庵坂) | ||||||

紅葉坂上 |

紅葉坂下 |

この坂の木標には、『坂道周辺の紅葉が美しかったので「紅葉坂」と命名されたのだろう。別名「幸庵坂」ともいった。その命名由来は不詳。江戸後期の国学者、山崎美成功(よししげ)は「金杉日記」に、「天王寺うら幸庵坂下、又三しま社のほとり秋色尤もふかし、林間に酒を煖む。」と記している。この記事によると、幸庵坂名は江戸時代すでにあったことが知られる。』と書かれています。坂はご覧の通り谷中墓地から日暮里駅に通じる階段坂で上野台地の崖縁を上り下りする坂道です。通勤経路なのか坂上には放置自転車がたくさんあり景観を損ねています。またこの坂道はお墓詣りのルートのようで、坂下にある日暮里駅から喪服姿の方々がこの坂道を上がって行くのも散見できます。 |

||||

| 蛍坂(別名:三年坂、中坂) | ||||||

宗林寺横の築地塀 |

蛍坂上 |

蛍坂下 |

||||

| この坂の木標には、『江戸時代、坂下の宗林寺付近は蛍沢と呼ぶ、蛍の名所であった。七面坂南方の谷は「下る処を中坂という」と記している。中坂は蛍坂の別名。三崎坂と七面坂の中間の坂なのでそう呼んだ。三年坂の別名もある。』と書かれています。この坂道は坂上の写真でもお判りのとおり車もやっと通るほどの狭い築地塀のある道を宗林寺に向かって歩き少し通り過ぎた直角に曲がった道の先に位置していています。坂道を下り直角に曲がっている曲がり鼻に木標があります。三崎坂商店街でいただいた地図”谷中界隈”には直角に曲がった坂道が”築坂”となって坂下を直角に曲がって進んでいきますと三崎坂の中間に出ることができます。 |

||||||

| 築坂 | ||||||

築阪上 |

築坂下 |

この坂の木標は見当たりませんでした。写真左上でお判りの通りこの坂は”蛍坂”を下って直角に曲がった蛍坂から続いている坂道です。「今昔 東京の坂道」にも、台東区の資料にも載ってなく、三崎坂商店街でいただいた”谷中界隈”(”Doc”参照)の絵地図に蛍坂に続いた道に”築坂”とあります。地元の方のみがそう呼んでいるのか判りませんが蛍坂から続く生活通りのようです。昔の人はこんな狭い薄暗い坂道を歩いていたのですね。 |

||||

| 三崎坂(さんざきさかと読む 別名:首振坂) | ||||||

三崎坂上 |

三崎坂中 |

三崎坂下 |

||||

| この坂の木標は見つかりませんでした。坂上の雑貨屋さんの方にお聞きしたところ、”下の方に説明がある”とのことでしたが見つけ出すことができまっせんでした。言問い通りから不忍通りに下って行く道の途中に谷中墓地に行く道と分かれた片道一車線ですが整備された開けた坂道で坂上からは長い長い極々緩やかに下っており坂中からゆっくりと右にカーブしながら坂途中からある程度の傾斜を持って下っています。この辺りは”三崎町商店街”で蛍坂、築坂と下って行くとこの三崎坂の下あたりに出ます。坂下をそのまま進んで行くと不忍通りを挟んで”団子坂”があります。別名にある”首振坂”の由来は、”今昔 東京の坂”には「三崎町の坂なり、〔江戸志〕云、此坂を世に首ふり坂といふは、三十年ばかり以前首をふる僧此坂のほとりに居しゆえ俗にかく世べりと。」あります。面白い別名ですね。再度訪れてなにが書いてあるのか標識を探し出したいものです。 | ||||||

| 赤字坂(あかじ坂と書かれている資料もあります。) | ||||||

赤字坂上 |

赤字坂下 |

この坂の木標は見つかりませんでした。坂はまっすぐの傾斜のある坂道でなぜ赤字坂なんて言う坂名がついたのか?と調べてみましたところ、「今昔 東京の坂」には、「昔(付け加え)一代の相場師・渡辺治右衛門の居宅であったが、彼は昭和二年の金融恐慌で破産。坂の名もそれに縁があるのであろう。」と書かれています。人名を持つ坂はたくさんありますが、そこにあった大きな邸宅の持ち主が破産したから”赤字坂”なんて、坂は真っすぐな”これが坂”と言うくらいの坂道ですが、邸宅の持ち主が破産、窮死で付けられて名前なんて坂道がかわいそうです。また坂下途中には今は使われいない何十年も前と思われる交番がありすぐそばに大変大きな欅があります。昭和期にはいってから付けられた坂名のようです。 |

||||

| 三浦坂(別名:中坂) | ||||||

三浦坂上 |

三浦坂中 |

三浦坂下 |

||||

| この坂の標には、『『御内府備考』は三浦坂につて、「三浦志摩守下屋敷の前根津の方に下る坂なり、一名中坂と称す」と記している。三浦家下屋敷前の坂だったので、三浦坂と呼ばれたのである。安政三年(一八五六)尾張屋版の切絵図に、「ミウラサカ」・「三浦志摩守」との書き入れがあるのに基づくと、三浦家下屋敷は坂を上る左側にあった。三浦氏は、美作国(現岡山県北部)真島郡勝山二万三千五石の藩主。勝山藩は幕末慶應の頃、藩命を真島藩と改めた。明治五年(一八七二)から昭和四十二年一月まで、三浦坂両側一帯の地を真島町といった。「東京府志料」は「三浦顕次ノ邸近傍ノ土地ヲ合併新ニ町名ヲ加ヘ(中略)真島ハ三浦旧藩ノ名ナリ」と記している。坂名とともに、町名の由来にも、三浦家下屋敷は関係があったのである。別名の中坂は、この坂が三崎坂と善光寺坂の中間に位置していたのにちなむという』という大変丁寧な説明が書かれている金属の銘板が坂下にありました。坂上は非常に緩やかに下っていて坂途中から急激に落ち込んでいる坂道です。此の辺の崖線の急峻さが観られる場所でもあります。坂上から向かって右側には三浦家の名残か高いブロック塀がありました。 | ||||||

| 真島坂 | ||||||

真島坂上 |

真島坂が記されている地図板 |

真島坂下 |

||||

| この坂の木標は見つかりませんでした。私の探した資料のどれにもこの坂名はありませんでした。唯一写真中にある道筋に立っていた地図板に「真島坂」の名前がありました。場所的には三浦坂上から三崎坂に向かっての道が途中でY字路となっている左側の坂道にこの坂名が書かれていました。坂は写真では平坦に見えますが、かなりの傾斜を持った狭い生活道路のようでした。真島藩(三浦藩)の名残なのでしょうか?近所にお住いの方々はどなともご存じなく、いつか区役所に行って確認したいと思います。 | ||||||

| 善光寺坂(別名:信濃坂) | ||||||

善光寺坂上 |

善光寺坂中 |

善光寺坂下 |

||||

| この坂の説明盤には、『谷中から文京区根津の谷に下る坂には、この坂と北からの三浦坂・あちさかとがあり、あかち坂は明治以後の新設である。善光寺坂は品の坂ともいい、その坂の名は坂上の北側にあった善光寺にちなむ。善光寺は、慶長六年(一六○一)信濃善光寺の宿院として建立され門前町もできた。寺は元禄十六年(一七○三)の大火で類焼して、青山(現港区青山三丁目)に移転し、善光寺門前町の名称のみが明治五年まで坂の南側にあった。善光寺坂のことは、明和九年(一七七二)刊行の「再校江戸砂子」にも見え、「御府内備考」の文政九年(一八二六)の書上には、幅二間(約三・九メートル)、長さ十六間(約二十九メートル)、高さ一丈五尺(約四・五メートル)ほどある。』と書かれています。言問い通りにあり、不忍通りからはいった根津銀座を通り延々と続くかと思われるほど長い坂道で傾斜もあり、そのまま進むと寛永寺坂につながっています。なんでこの坂が”善光寺坂”というのかと思ったいましたが、説明を見て納得しました。『江戸切絵図集成』にも”善光寺”は書かれていませんが、この坂の南側(坂上から見て左側)には”善光寺町”の町名があります。今は昔で現在では善光寺の名残真もちろん、町名の名残もありません。 | ||||||

| 御隠殿坂 | ||||||

御隠殿坂上 |

御隠殿坂中 |

御隠殿坂下 |

||||

御隠殿坂から続く崖線道 |

この坂の木標には『明治四十一年(一九○八)刊、「新撰東京名所図会」に、「御隠殿坂は谷中墓地に沿ひ鉄道線路を経て御隠殿跡に下る坂路をいふ。もと上野より御隠殿への通路なりしをを以ってなり。」とある。御隠殿は東叡山寛永寺住職輪王寺宮法新王の別邸。江戸時代、寛永寺から別邸へ行くた、めこの坂が造られた。「鉄道線路を経て」は踏切を通ってである。』と書かれています。坂は谷中墓地の真ん中を通る道にあり、御隠殿(御隠居所)の意味は解りましたがこの近くにお墓がある以外は通ることもない人知れずの坂道ではないでしょうか。坂下で鉄道線路に阻まれて谷中墓地下を通る道しかなくなっています(写真左)。『江戸切絵図集成』の「根岸谷中邊罫圖」には東叡山御山内横に御隠殿が広大な敷地で書かれています。この頃の東叡山から北側の荒川までの間は”田地”と書かれた田んぼのみが存在する土地でしかなかったようです・ |

|||||

| 寛永寺坂 | ||||||

寛永寺坂上 |

寛永寺坂下 |

この坂の木標には、『大正年間(一九一二から二五)発行の地図から見て、この坂は同十年ころ、新設されたように推察される。当初鉄道線路を踏切で越えていた。現在の跨線橋架設は昭和三年(一九二八)八月一日。名称は寛永寺橋である。坂の名をとったと考えていい。坂の名は、坂上が寛永寺境内だったのにちなむという。寛永寺は徳川将軍の菩提寺だった。坂上、南に現存。』と書かれています。坂は言問い通りにあり坂上反対側は善光寺坂になります。坂上はだらだらとした傾斜が続き、線路を跨ぐ手前から傾斜もきつくなります。今は高架に橋が架かっていますが、踏切があったころの坂道はもっともっと険しい坂道ではなかったでしょうか。 |

||||

| 三段坂(別名:サフラン坂) | ||||||

三段坂上 |

三段坂中 |

三段坂下 |

||||

坂上にある絵地図を売る古民家と左旧郵便局 |

この坂の木標には、『「台東区史」はこの坂について「戦後、この清水町に新しい呼び名の坂が十九番地から二十番地にかけて屋敷町の大通りに生まれた。段のついた坂なので三段坂と呼ばれている。」と記している。戦後は第二次世界大戦であろう。清水町はこの地の旧町名、この坂道は明治二十八年(一七八八)版地図になく、同二十九年版地図が描かれている。したがって二十年代に造られた坂道である。』と書かれています。この坂道は木標に書かれている通りなだらかなきれいに波打ったような坂道で傾斜も緩やかに優雅な坂道となっています。しかしながら明治時代に開発された坂道ということでちょっと残念な気持ちもします。坂上にある絵地図を購入した古民家のお店の方が大変親切でいろいろなことをおしえてくれました。(このエピソードは”Info-Log”をご覧になってください。 |

|||||

| 清水坂(しみずさかと読む 別名:暗闇坂) | ||||||

清水坂上 |

清水坂中 |

清水坂中 |

||||

清水坂下 |

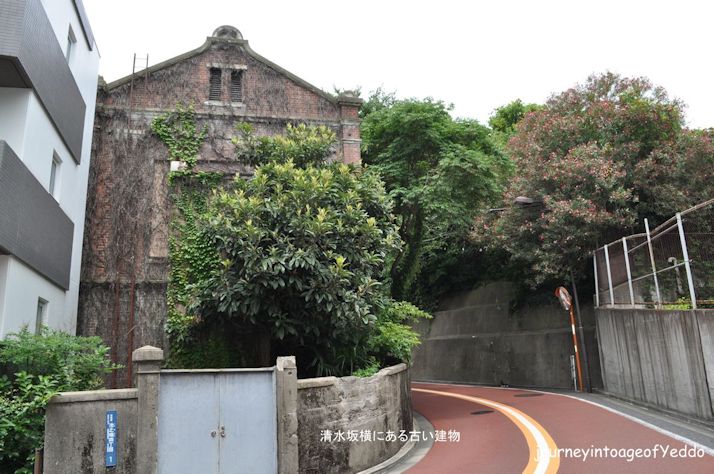

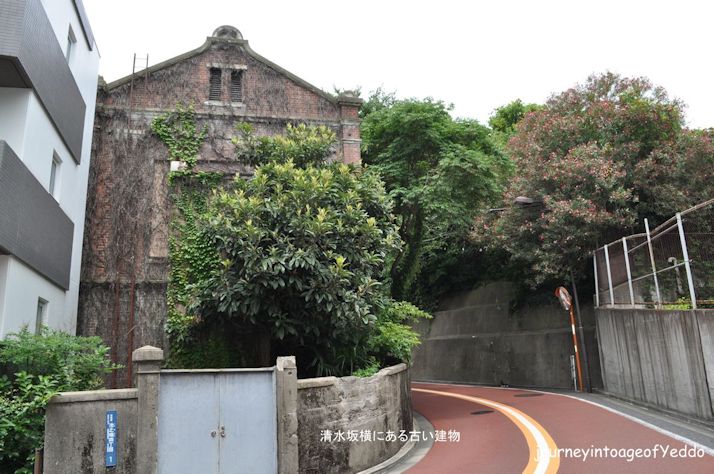

清水坂曲がり角にあったレンガの建物 |

この坂の木標には、『坂近くに、弘法大師にちなむ清水が湧いていたといわれ、坂名はよれに由来したらしい。坂上にあった寛永寺の門を清水門と呼び、この付近を清水谷と称していた。かつては樹木繁茂し昼でも暗く、別名「暗闇坂」ともいう。』と書かれています。坂は長くゆっくりと下っていて、途中から大きく右にカーブしながら傾斜もきつくなっていく坂道です。この坂沿いには学校があり生徒がひっきりなしに行きかっていました。また坂上近くのお店の方は、この坂を”暗闇坂”と説明してくれました。カーブのかかる所に左のようなレンガで造られた古い頑丈そうな建物があります。水道に関する建物のようですが詳細は不明です。今でもうっそうと樹木が生い茂っている一角がありその昔はなにか出てきそうなさぞ薄気味の悪い坂であったと察せられ暗闇坂の別名も納得させられます。 |

||||

| 稲荷坂 | ||||||

稲荷坂上 |

稲荷坂下 |

花園稲荷横にある穴稲荷 |

||||

| この坂の木標には、『花園稲荷神社は「穴稲荷」「忍岡稲荷」とも呼ばれ、創建年代は諸説あるが、江戸初期には創建されていた。これにより江戸時代から「稲荷坂」の名がある。享保十七年(一七三二)の「江戸砂子」にその名がみえ、明治二十九年(一八九六)の「新撰東京名所図会」には、「稲荷坂 忍ヶ岡の西方に在りて、穴稲荷社へ出る坂路をいふ」とある。』と書かれています。坂は、上野台地上から鳥居が並び台地中腹にある「花園神社」へと下って行く稲荷への参道としての階段坂です。花園稲荷へは稲荷下からも上がれますが、上野台地上に参道があるということは上から下りて行くのが正しい参拝路なのでしょうか。花園稲荷横の細い石畳の通路にはあまり目立ちませんが少し奥まった通路があり、そこに「穴稲荷」がありました。この辺は地域柄外国人の観光客も多く訪れていましたが、この「穴稲荷」はほとんど素通りされていました。 | ||||||

| 忍坂 | ||||||

忍坂上 |

忍坂下 |

この坂の木標は見つかりませんでした。この坂が忍坂なのかという疑問もありますが、いろいろな資料を見比べ位置関係を見てみますとこの曲がりくねった坂が忍坂ではないかと思います。坂は有名な料亭がある上野台地上に向かって曲がりくねっていて車道なのかご覧のように脇には人が通る階段坂があります。 |

||||

| 清水坂(きよみずさかと読む) | ||||||

清水坂上 |

清水坂下 |

江戸清水堂と月の松 |

||||

| この坂の木標には、『この石段坂を「清水坂」という。坂の上には、東叡山寛永寺清水観音堂があり、坂の名はその堂の名称にちなむ。清水観音堂は寛永八年(一六三一)に京都の清水寺を模し擂鉢山の上に創建され、元禄七年(一六九四)に現在地へ移転した。国の重要文化財に指定されている。』と書かれています。坂は木標にも書かれているように階段坂でしかもかなりの急傾斜を持っています。「今昔 東京の坂」によりますとこの清水堂は安政の大地震(一八三八)、上野戦争(一八六八)、関東大震災(一九一三)、戦災もすべて免れた(江戸にある:著者記)貴重な建物で、石段下に黒門が復元されている。上野戦争の激戦を物語る弾痕を多く残しているが、現在は南千住円通寺に保存されている。とあります。私も黒門を見学しに円通寺まで行ってみましたが黒塗りされた鉄門に(といっても柵門のようで鉄の細い板が柵状になっている。)いくつもの穴や凹みを見ることが出来ました。中にはお互いが撃った弾と弾が衝突したものが見つかっているそうです。当時の戦いのすざましさが偲ばれます。 | ||||||

| 車坂 | ||||||

黒坂上(高架上から) |

車坂下 |

この坂の木標は見つかりませんでした。この坂が車坂と言う名称の坂と言うことも「こんんじゃく東京の坂」以外書かれている資料は見つかりませんでした。また台東区に資料にも所々にある案内板の地図にもこの坂の名称は書かれていません。ですが、一番の参考書である「今昔 東京の坂」に載っていましたのでここにも掲載してみました。「今昔 東京の坂」には”上野駅が開業され敷地となり坂は消えたと書いてある本もある。”としています。が坂的には勾配を以ってゆっくりと左にカーブしているきれいな坂道です。 |

||||

| 新坂(別名:鶯坂、根岸坂、貝坂) | ||||||

新坂上 |

新坂下 |

この坂の木標には、『明治になって、新しく造られた坂である。それで、新坂という。明治十一年(一八七八)内務省製作の「上野公園実測図」にある「鶯坂」がこの坂のことと考えられ、少なくともこの時期には造られていたらしい。鶯谷を通るさかだったので、「鶯坂」ともいわれ、坂下の根岸にちなんだ「根岸坂」という別名もある。』と書かれています。木標にもあるとおり坂上には学校があり生徒が駆け下りてくるのがしばしば見られた。坂は、坂上からやや左にかーぶして下って鶯谷駅の前に出る。今は線路を跨いで根岸方面に下っているが、当時はどうだったのかと不思議に思っていましたが、明治以降に出来た坂とのことで、坂が出来たころには高架橋がかかっていたと考えられます。 |

||||

| 榎坂 | ||||||

榎坂上 |

榎坂下 |

この坂の木標jは見つかりませんでした。この坂は「今昔 東京の坂」では台東区に入っていますが、場所的には「今昔 東京の坂」にも説明されているように”東大病院東門内 門を入ってすぐ西北にカーブしながらゆるやかに上がる。”とあり丁度台東区と文京区の境となっています。さらに『御府内備考』には”加州様御屋敷御構の内に榎坂と申処有之由”とあります。東大病院は文京区に入りますので文京区の坂になると思います。しかし残念ながら文京区の資料にもこの坂は記載されていません。私の参考書である「今昔 東京の坂」では台東区として記載されていますので私も台東区編に記載しました。坂は区境に沿ってゆっくりとしかも傾斜を持って上がって行きます。めずらしい石畳の坂でいかにも大学構内といった感じの坂です。 |

||||

| |

||||||