|

|

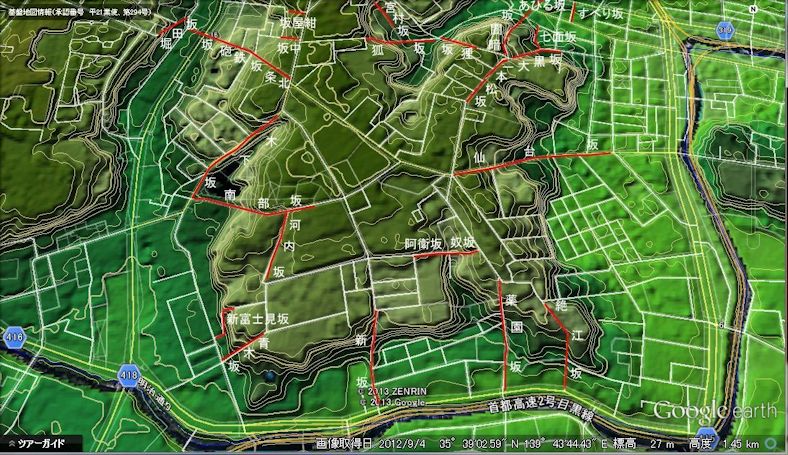

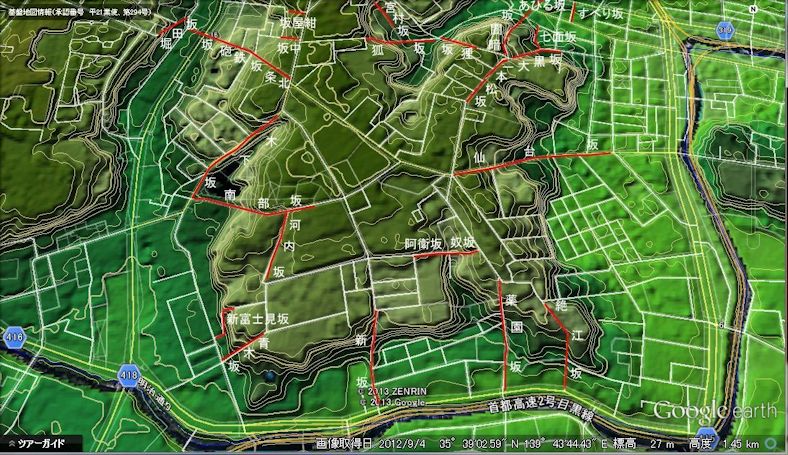

| ここからは有栖川宮公園を中心としたその周りの坂道を探してみました。 |

七面坂、すべり坂、あひる坂、暗闇坂、大黒坂、一本松坂、狸坂、狐坂、宮村阪、紺屋坂、中坂、北条坂、鉄砲坂、堀田坂、木下坂

南部坂、河内坂、阿衛坂、奴坂、仙台坂、絶江坂、薬園坂、新坂、青木坂、新富士見坂、釣堀坂 |

|

| |

|

|

|

|

|

| 七面坂 |

七面坂上 |

七面坂下 |

左七面坂上と右大黒坂下 |

この坂の木標には、『坂の東にあった本善寺(戦後五反田へ移転)に七面大明神の木像が安置されていたためにできた名称である。』と書かれています。この辺りの坂は昔から多く残っているようで、この七面坂も、写真右上のように、坂上では大黒坂下に交わっています。坂としては短いながらまあまあの傾斜を持っています。また坂下は麻布の商店街があり人通りの多い道となっています。

|

| |

|

|

|

|

|

| すべり坂 |

すべり坂上 |

すべり坂下 |

この坂の木標は見つかりませんでした。と言うよりはこんなところに名前の付いた坂があるのか?と言うくらい場所的には非常に不思議な場所にある坂道です。「今昔 東京の坂」を参考にしてみますと、この坂がすべり坂に相当すると考えられます。傾斜もほとんどなく、大通りから下って行く坂は、T字路で行き止まりとなってしまい、”なんで”と不思議に思われる坂位置と坂名です。ですので、「港区観光マップ」にもこの坂はかかれていません。いつか港区に確認に行ってみたいと思います。

|

| あひる坂 |

| あひる坂は、大通り向かいの鳥居坂下から大通りを隔てて暗闇坂に行く間にある坂と「今昔 東京の坂」に書かれていますが、あまりにも勾配もなく、単に大通りから暗闇坂に向かう道でしかないような勾配もない道でしたので写真は省きました。当然、木標もみ洗りませんし、「港区観光マップ」にもありません。”すべり坂”と同様、後日港区に伺ってみようと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

| 暗闇坂 (別名:闇坂、宮村坂、相生坂) |

暗闇坂上 |

暗闇坂中 |

暗闇坂下 |

| この坂の木標には、『樹木が暗いほどおい茂った坂であったという。以前の宮村(町)を通るため宮村坂ともいった。』と書かれていました。坂上は大黒坂上と一本松坂下とに交わり、狭く大きく左にカーブしながら、途中右手にオーストリア大使館を見て、なおも下って行く長い長い、傾斜のある坂道で、坂下は麻布商店街の端に出ます。名前の通り、傾斜地の端を縫って出来た坂道と思われ、今も片側だけでも樹木の枝葉が相当に生い茂り坂道名のとおりな道です。江戸当時は、坂上は増上寺隠居と内田豊後守の屋敷に挟まれ両側から樹木の葉が生い茂っていて、昼なお暗き坂道であったとみることができます。坂下は宮下町、南日ヶ窪町と言う町人町となっておて、当時から麻布十番辺りは町人の町であったことが判ります。それにしてもこのような急坂で雨が降られてならとうて上り下りできそうもないくらいの傾斜があります。 |

| |

|

|

|

|

|

| 大黒坂 |

大黒坂上 |

大黒坂下 |

坂途中にある大黒天 |

| この坂の木標には、『大国坂とも書く、坂の中腹北側に大黒天(港区七福神のひとつ)をまつる大法寺があったため呼んだ坂名である。』と書かれています。木標は過去形で書かれていますが、大黒天は現存しています(写真右上)。写真中の大黒天坂下の右側は、七面坂のさかうえでもあります。この一連の傾斜には坂も連なっており、坂と坂の位置関係を以下にまとめてみたいと思います。坂は、坂下は傾斜もあまりなくなだらかですが、途中から急激に勾配がきつくなっています。坂上は一本松坂下と暗闇坂上とに交わっています。「今昔 東京の坂」では、一本松坂を別名大黒坂としてありますが、「港区観光マップ」には、一本松坂と大黒坂と別々にあります。七面坂といい、大黒坂といい、この辺の台地、低地の傾斜の深さがうかがわれるきつい坂道です。 |

| |

|

|

|

|

|

| 一本松坂(別名:大黒坂、相生坂) |

一本松坂上 |

一本松坂中 |

一本松坂下 |

| |

|

|

| この坂の木標には『源経基(みなもとのつねもと)などの伝説をもち、古来、植えつがれている一本松が坂の南側にあるための名である。』と書かれています。なるほど、写真右上でも見られるとおり、写真左側に一本松が植えられています。この松は何代目かは判りませんが、松の木の周りは石で囲われており、古代からのいろいろな伝説のある松の末裔であると思われます。坂は大黒坂か、暗闇坂を上りきったところから、坂上に向かって少し傾斜のある坂道ですが、進むにつれてほとんど傾斜はかんじられなくなる道筋です。途中氷川神社があります。また、道筋途中には、善福寺山門から見上げる巨大な建築物(マンション)を まじかに見ることもできます。 |

| |

|

|

|

|

|

| 狸坂(別名:狸(まみ)坂、旭坂、切通坂) |

狸坂上 |

狸坂下 |

狸坂上から谷地を望む |

| この坂の木標には、『人をだますたぬきが出没したといわれる。旭坂というのは、東へのぼるためか。』と書かれています。坂上の道は一本松坂下、暗闇坂上、大黒坂上と交わっています。坂は、傾斜がとてもきつく上り下りには大変な難儀であったと思います。江戸時代、坂上からは日の出の海が見られたのではないでしょうか。坂下からは長玄寺に向かって上っていく狐坂があり、狸坂下が谷地であることが判ります。狸坂上から谷地へ向かっての景観は素晴らしく、そこに谷地が存在しているのが一目で判る景色で、ここには何回も訪れていますが、行く度にこの坂上に立ってしばし昔を偲んだりして、私の好きな坂のひとつです。 |

| |

|

|

|

|

|

| 狐坂(別名:大隅坂) |

狐坂上 |

狐坂下 |

この坂の木標はみつかりませんでした。また、資料により坂の位置が違っています。「今昔 東京の坂」には、「坂は長玄寺前から南東へ下る坂」とあります。また、「江d切絵図集成」の中にある「麻布絵図」の現代の地図には、狐坂は長玄寺裏にある坂道を狐坂としています。しかし「港区観光マップ」には載っていません。両方の資料とも少し古いのか、現在では、狸坂下は十字路になっていて、狸坂から向かって左の道に長玄寺があり、十字路をまっすぐ進むと長玄寺裏となり、右折しそのまま進むと麻布十番にでます。

このホームペイジの参考資料もとは、「今昔東京の坂」なので狐坂も、「今昔東京の坂」を基にした写真を掲載しました。

どなたかこの辺に詳しい方がおられましたなら、情報をいただければと思います。また、港区にも問い合わせてみたいと思います。

|

| |

|

|

|

|

|

| 宮村坂 |

宮村坂上 |

宮村坂下 |

この坂の木標は見当たりませんでした。坂は狭く急傾斜であり、また途中から極端に狭くなっていて写真右のようなエステイトと称する区画された不思議な住居群の真ん中に出ました。「今昔 東京の坂」には、文章と坂のある場所の略図との違いがあり、文章では、「麻布消防署脇を東に下る。坂の半ばから下を狐坂という。」とありますが、略図の宮村坂の位置は、狐坂の途中から左に入る道を指しています。「港区観光マップ」には記載なく、狐坂と同様、港区にお伺いして訪ねてみたいと思います。宮村町の位置も、「江戸切絵図集成」では、現テレビ朝日のあるところと日ヶ窪町と内田豊後守の屋敷に囲まれた小さな場所が宮村町となっていて、この坂のある場所は、本村町となっています。昔の住所地から少しずつずれていったのでしょうか?いろいろな時代の地図を見て調べるのも面白そうです。

地形編で詳しく調べていきたいものです。

|

| |

|

|

|

|

|

| 紺屋坂(別名:芥坂(ごみさか)) |

紺屋坂上 |

紺屋坂下 |

この坂の木標は見当たりませんでした。しかし、「今昔 東京の坂」にある坂の位置や、「江戸切絵図集成」の現在の地図にある坂の位置から、ここが紺屋坂と考えます。坂上は、中華民国大使館や、櫻田神社のある大変にぎやかな道にあり、少々傾斜のある短い坂道ですが、坂下は民家の裏道的な非常に淋しい道です。「江戸切絵図集成」を見ますと、坂上の道は「三ケンヤ丁」と書かれていて、この辺り一帯には「御賄方」と書かれた敷地が取り囲んでいます。江戸城の炊事場を担当する人たちの住居が集まっていたのでしょうか?江戸城内で出た炊事の残りをここに集めていたのでしょうか?そんな想像ができる坂道です。坂下をさらに降りて行くと、外苑西通りに出ることだでき、その角に笄公園があります。

|

| |

|

|

|

|

|

| 中坂 |

中坂上 |

中坂下 |

この坂の木標は見つかりませんでした。坂は、紺屋坂と一本離れて並行しています。坂道自身も写真をご覧の通り、紺屋坂と同じような狭く短い一本道坂です。坂上の道も含めてこの辺の道は昔そのままで残っています。

|

| |

|

|

|

|

|

| 北条坂(別名:鉄砲坂) 、鉄砲坂 |

北条坂上 |

北条坂下 |

北条坂の坂下と鉄砲坂の始まり |

鉄砲坂下 |

北条坂の木標には、『坂下近く南側に大名北条家の下屋敷があったためにこの名がついた。』と書かれています。しかし、鉄砲坂の木標はありません。なぜひとつの坂に2つの名前が別々についているのかは判りませんが、「港区観光マップ」には、テレビ朝日通りから下る坂が、北条坂となっていて、その坂道の下りきる手前1/3くらいのところから「鉄砲坂」と書かれています。実際の坂の始まりにも「北条坂」の木標があり、その道の坂の下りきる手前1/3くらいのところにもうひとつの「北条坂」の木標がありました。以上のように「港区観光マップ」では、ひとつの坂に2つの坂名が書かれています。坂上が「北条坂」、坂下を「鉄砲坂」と「しています。「今昔 東京の坂」では、「北条坂」の別名が「鉄砲坂」とされています。どちらが正しいのかおって港区に確認していきたいと思います。坂は、テレビ朝日通りから外苑西通りに抜ける道で、坂の途中にはスイス大使館もありました。傾斜は、北条坂部分はまあまあの傾斜ですが、鉄砲坂部分はかなりの傾斜のある坂道でした。

|

| |

|

|

|

|

|

| 堀田坂 (御太刀坂、禿坂) |

堀田坂上 |

堀田坂下 |

この坂の木標には、『江戸時代には、大名堀田家の下屋敷に向かって登る坂になっていた。』と書かれています。坂は、外苑西通りから1本入った渋谷区との境の道にあり坂上からは大きくゆっくりと左にカーブしている急斜面の坂です。坂上からカーブ手前まではマンションがいくつも建ちならんでいますが、坂下は完全な裏道的な存在になってしまっています。『江戸切絵図集成』にも堀田備中守の巨大な敷地(現日本赤十字病院)と山口監物の屋敷の間に道がありますが、坂名も坂の印”||||”も書かれていません。堀田家の屋鋪の前には、”笄川”と思われる流れが書かれています。訪れたときは丁度日差しが坂上からとなり、坂上の樹木が坂に影を落としていて、左のような写真となってしまいました。

|

| |

|

|

|

|

|

| 木下坂 |

木下坂上 |

木下坂中 |

木下坂下 |

| この坂の木標には、『北側に、大名木下家の屋敷があり、その門前に面していたために、呼ばれるようになった坂名である。』と書かれています。南部美濃守の屋敷(現有栖川宮公園)と木下備中守と遠山美濃守戸の屋敷に挟まれたこの坂は、現テレビ朝日通りに続いており、ゆっくりと左に曲がりながらかなりの傾斜を持った長い坂です。また、南部美濃守(有栖川宮公園)の敷地を挟んで坂下は南部坂下と合流しています。「江戸切絵図集成」では、道はありますが、坂は書かれていません。 |

| |

|

|

|

|

|

| 南部坂 |

南部坂上 |

南部坂中 |

南部坂下 |

| この坂の木標には、『有栖川宮記念公園の場所が、赤坂からうつってきた盛岡城主南部家の屋敷であったために名づけられた。(忠臣蔵の南部坂は赤坂)』と書かれています。南部美濃守の屋敷跡は今も有栖川宮公園としてそのまま残っているようで、広大な敷地が樹木のうっそうと茂る公園となっています。また地形図でもお判りのように敷地の右側はかなりの深い渓谷のようになっていて、今でも流れがあります。「崖線歩き」でゆっくりと探索してみたいものです。坂は、木下坂とで南部美濃守屋敷の敷地を囲んだような形になっていて、坂上からは大きく右にカーブしながら急傾斜を持って下っている坂です。坂途中左側には(左側の塀全体)ドイツ大使館の長い塀があり、高い建物もなく、右側の有栖川宮公園の樹木が覆った景観とはまったく異なった眺めとなっています。坂下(有栖川宮公園入口の反対側)には、有名な”ナショナル・アザブ・スーパーマーケット”があります。なるほど、この辺を歩いている人たちには外人が多いのもうなずけます。 |

| |

|

|

|

|

|

| 河内坂 |

河内坂上 |

河内坂下 |

この坂の木標は見つかりませんでした。坂は、南部坂途中からドイツ大使館横の道を下って行く道のようですが平坦な”これが坂道?”と思ってしまうほど傾斜はありません。道も裏通りのようで、坂上にマンションがあるだけで、坂下は写真右をご覧のように右側は大きな屋敷、左側は休農耕地のようでタクシーなどが休憩のために停車しているくらいで、人が通らない道です。「今昔 東京の坂道」にも、「港区観光マップ」にも載っていない坂ですが、ある資料にこの坂道が載っていましたので私も行ってみました。ごくごく平坦な坂道です。『江戸切絵図集成』には、南部坂途中から酒井内蔵助の屋敷と松平主水の屋敷の間に道がありますが、坂名も坂の印"||||"も書かれていません。そのまま坂道を下って行くと青木坂と新富士見坂に合流します。この坂も、後日港区に確認してみたいと思います。

|

| |

|

|

|

|

|

| 阿衛坂(あこうさかと読む) |

阿衛坂上 |

阿衛坂下(坂下は奴坂下と繋がっている) |

阿衛坂途中の路地を入るとあった釣り堀 |

| この坂の木標は見つかりませんでした。坂は本村小学校の前を通って、かなりの傾斜を持って坂下で奴坂の坂下に出会います。ここも薬研坂や行合坂のような形で、阿衛坂と奴坂が向き合っています。地形図をご覧になってもこの2つの坂が向き合っている様子がお判りと思います。麻布台地の入り組んだ地形がよく表れている場所でもあると思います。『江戸切絵図集成』には坂道名は書かれていませんが、坂の印”△”が向かい合って書かれていますので、阿衛坂と奴坂と思われます。またこの通りを「此辺白金神殿ト云う」と書いてあります。ここで知る人ぞ知る話題をひとつ:この阿衛坂の途中、本村小学校横の脇道を下って行きますと、マンション敷地内に釣り堀があります。今も営業しているようです。この脇道は、この釣り堀のところで行き止まりになっています。 |

| |

|

|

|

|

|

| 奴坂(別名:谷小坂) |

奴坂上 |

奴坂下 |

この坂の木標はありませんでした。坂は坂下で阿衛坂と繋がっていています。坂上には本村公園と言う小さな公園がありゆっくりと右にカーブした坂ですが、傾斜は非常にきつく坂道にはコンクリートに滑り止めのディンプルが刻まれているほどに傾斜がありました。河内坂下から薬園坂上に抜ける道だったようで、『江戸切絵図集成』にも、坂道の名前も印”|||”も書かれていませんが道はあります。その時代、この道を往き来するにはかなり往生したのではと考えてしまうほどの急傾斜を持った道坂道です。「今昔 東京の坂道」には、坂下に標柱があると書かれていますが、私が訪れた時には(3回行きましたが。)見つかりませんでした。時代のなせる業か、私の見落としか?また確認に行ってみたいと思います。

この辺は狭い狭い谷地の奥止まりのところのようで、”涯線歩き”で詳しく歩いてみたいと思います。

|

| |

|

|

|

|

|

| 仙台坂 |

仙台坂上 |

仙台坂中 |

仙台坂下 |

| このさかの木標には、『坂の南部一帯が仙台藩伊達家の屋敷であったところから、その名に呼ぶことになった。』と書かれています。坂は、一本松坂上と南部坂上の交わる通りから二ノ橋に向かって下っている長い長い坂道です。傾斜もまあまああり歩いての上り下りには息切れしてしまうほどに長い坂道です。訪れた時期は、坂下の大韓民国大使館の新築工事が行われていて工事車がひっきりなしに通っていました。この坂道は、『江戸切絵図集成』の尾張屋版には坂道名は書かれていませんでしたが、近江屋版にははっきりと”仙台坂”と書かれていました。しかしこのころにはもう仙台藩の屋敷は見当たりません。松平陸奥守の下屋敷と善福寺の敷地に挟まれた坂道となっています。 |

| |

|

|

|

|

|

| 絶江坂(ぜっこうさかと読む) |

絶江坂上 |

絶江坂中 |

絶江坂下 |

| この坂の木標には、『承応(しょうおう)二年(一六五四)、坂の東側に赤坂から曹渓寺が移転してきた。初代和尚絶江が名僧で付近の地名となり坂名に変った。』と書かれています。絶江(ぜっこう)とは変わった名前の坂道だなと思っていましたが、これで坂道名の由来が判りました。坂は、薬園坂上から左折した道となっていますが、『江御切絵図集成』の尾張屋版にも、近江屋版にも道は書かれていますが、坂名も印”|||”もありません。現在の坂道はご覧の通りの裏の路地道となっていますが、道筋は江戸時代のままのようで、坂上からは少し左に曲がっていてそのご真っすぐに明治通りに降りていきます。坂は、途中からかなりの傾斜をもって下っています。この辺は住宅地で、開発において行かれた地域のようですが、その分昔のままの道が多く残ってもいます。きっと坂がきつく開発しずらかったのではと想像もします。坂道好きにはありがたいことです。 |

| |

|

|

|

|

|

| 薬園坂(別名:御薬園坂、御役人坂、役員坂、相模殿坂) |

薬園坂上 |

薬園坂下 |

この坂の木標には、『江戸時代前期、坂の西部に幕府の御薬園(薬草栽培所・小石川植物園の前身)があった。なまって役人坂、役員坂と呼ぶ。』と書かれています。『江御d切絵図集成』尾張屋版にも”御ヤクエンサカ”と書かれていますので、その時代には、”御薬園坂”と呼ばれていたのではないでしょうか。坂は、坂上から急傾斜を伴っていてゆっくりと右にカーブしながら坂下あたりになるとその傾斜も緩んできます。坂下は明治通りとなり、絶江坂同様に昔からある坂道です。「今昔 東京の坂」には、「坂幅が広く急坂であるため段坂となっている。」とかかれているほど傾斜のある坂です。

|

| |

|

|

|

|

|

| 新坂 |

新坂上 |

新坂下 |

この坂の木標には、『新しく開かれた坂の意味であるが、開かれたのは、明治二○年代と推定される。』と書かれています。この坂道は”近江屋版”では阿衛坂のある”此辺白金神殿ト云ウ”道から下ってくると”光林寺”裏にあたり直角に曲がる道が3段続く鍵型の道に書かれています。坂下近くに坂の印”△”が書かれていますのでこの坂道が明治に入って真っすぐに直されてしまい今の道になっていったようで、今は坂上から真っすぐな坂道になっています。

|

| |

|

|

|

|

|

| 青木坂(別名:富士見坂) |

青木坂上 |

青木坂下 |

青木坂上の井戸 |

| この坂の木標には、『江戸時代中期以後、北側に旗本青木氏の屋敷があったために呼ばれた。』と書かれています。坂はかなりの急傾斜を持った道幅の狭い坂道ですが、坂上にはフランス大使館があり、坂道にはコンクリートにディンプルがあるほどの傾斜があります。また、坂上のフランス大使館の反対側のお屋敷外側にご覧のように井戸がありました。まだ現役のようです。こんな高台に井戸があるなんて、かなり深くまで掘削しなければならなかったのでは、などと考え深げに写真を撮りました。坂上は別名にあるようにその当時にはきっと富士山も見え、素晴らしい景観であったと推察されます。坂下はやはり明治通りに出ました。 |

| |

|

|

|

|

|

| 新富士見坂 |

新富士見坂上 |

新富士見坂中 |

新富士見坂下

|

| この坂の木標には、『江戸時代からあった富士見坂(青木坂)とは別に明治末大正ごろに開かれた坂で富士がよく見えるための名であった。』と書かれています。坂は青木坂のすぐ隣に位置しその時代には、坂上からはきっと素晴らしい景観であったのではと思えるような坂道ですが、今となってはやはり建物に塞がれてしまいとても残念な景色となってしまっています。坂途中では写真中のように鍵型のように曲がっていて坂下に出ます。すぐそばに青木坂下があります。 |

| |

|

|

|

|

|

| 釣堀坂 |

| 「今昔 東京の坂」には、「御薬園坂の途中を左に入る細い道がある。心もち下り気味の道を行くと、すぐゆるやかに上がりながら右折する...」とありますが、行ってみましたがそれらしき道が見つからずにいます。どなたかこの坂の情報がありましたなら教えていただければ幸いと思います。情報をお待ちしております。 |

|

| |

|

|

|

|

|

以上が港区西部その2の坂道です。この後は現在に残る坂道を『江戸切絵図集成』尾張屋版を用いて、江戸時代の道図時を現代の道になぞって行ってみたいと思います。

先にも触れましたが、その時代の道筋は、現代の道とは位置や道の通り具合い、曲がり具合い、等が異なっています。できるだけ現代の道に近づけて追って行きたいと思います。 |

| |

| 江戸切絵図集成との比較 (江戸切絵図集成:尾張屋版との比較) |

| 上のロール・オーバーされている地形図は、現代に残る坂道と江戸時代(『江戸切絵図集成』尾張屋版)に書かれている道筋を現代の道になるべく近づけてトレースしてみた地形図です。この地域の地形は、北(上部)から続いている台地が、西には笄川が流れ、南と東は古川によって台地が遮られている3方向が低地となった台地で形成されている地形となっていてこの範囲の台地と低地との間には昔から坂道がたくさんあり、またかなりの傾斜をともなって存在しています。都営大江戸線が地下を走る大きな通りが低地になっていて鳥居坂を下りこの低地を挟んで暗闇坂へと上って行きます。上りきったところは大黒坂、暗闇坂、狸坂と坂が3方向に上ってきており、さらに一本松坂に上って行きます。いづれの坂も傾斜があり昔の人の難儀がうかがわれます。一本松坂を上って行きそのまま進んでいきますと仙台坂上に出ます。此の辺がこの台地の頂点のようで、左に仙台坂の下りや、右に南部坂の下りがあり真っすぐに進むと御薬園坂や絶江坂に出て、それらの坂を下りますと現在の明治通りに出ます。この辺り一帯の地形は阿衛坂と奴坂のようにかなり起伏が激しく、また多くの坂道は急な下りとなって明治通りに出ることができます。さらにこの辺りは古川が台地と台地の間を低地を探しながら曲がりくねって流れていて、地形が複雑に入り組んでいるのも特徴となっています。ですので、台地上からの道は急坂となって古川沿いの道に下っているするどい坂が多く見られます。現在に残る坂は江戸時代の坂道とほぼ同じ位置に同じような形で存在していたようで、どの坂道も当時をしのばせる狭い急坂が多くあります。このようにこの地域は坂道を探すのも面白いですが、地形的にも非常に興味のもてる地域であると思います。「地形を歩く」編でじっくりと調査していきたいと考えています。 |

| |

|

|

|

|

|

この項おわり この項おわり  |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|